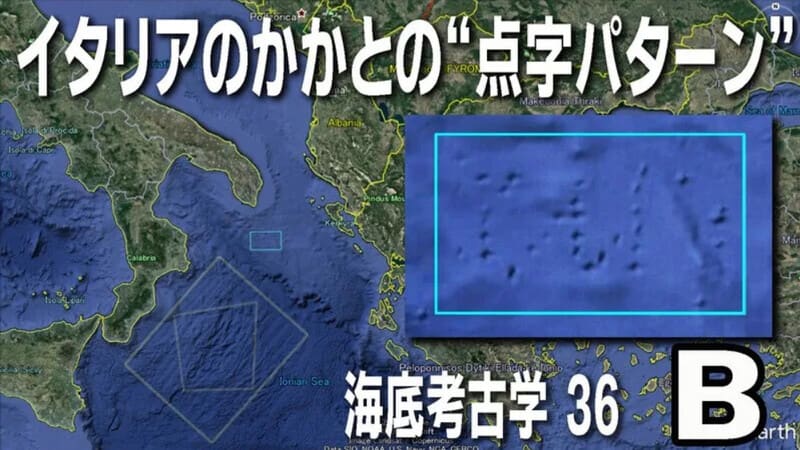

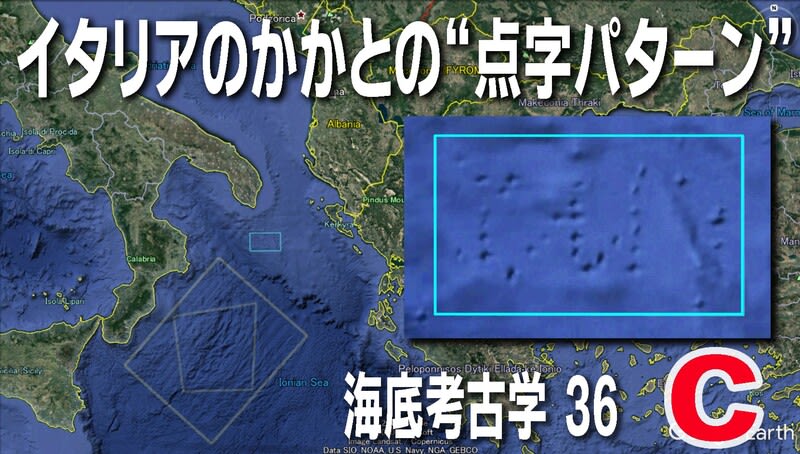

イタリアのかかとの点字パターン:海底考古学36-B

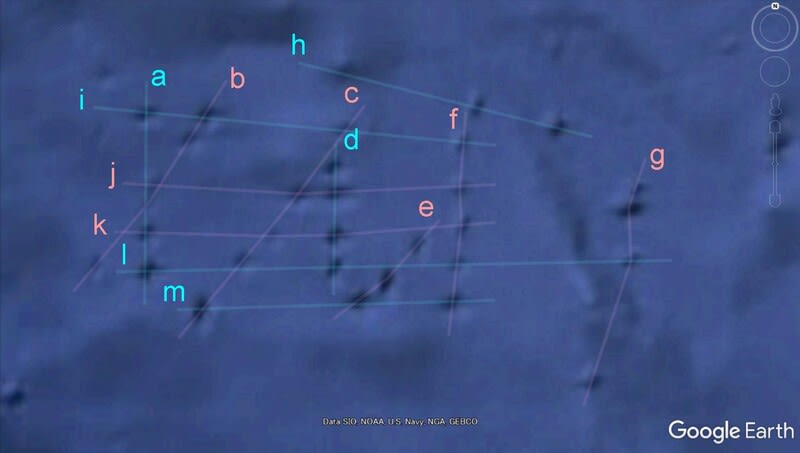

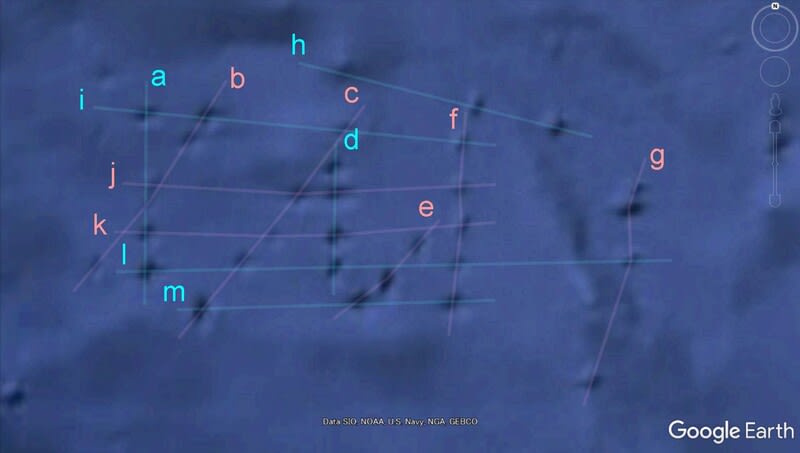

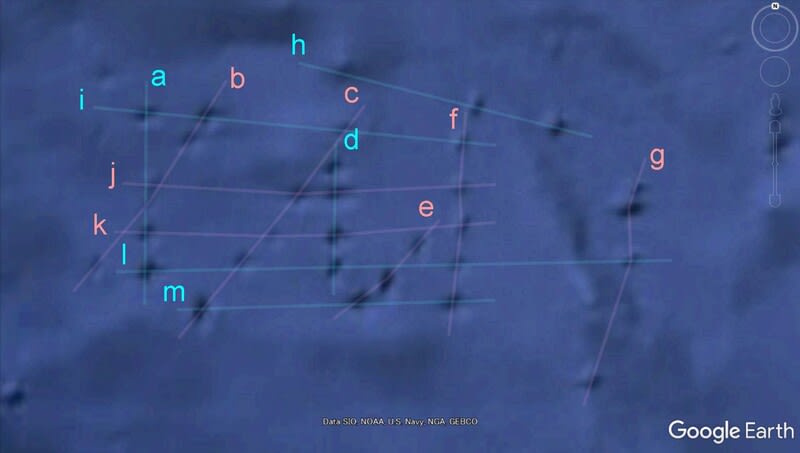

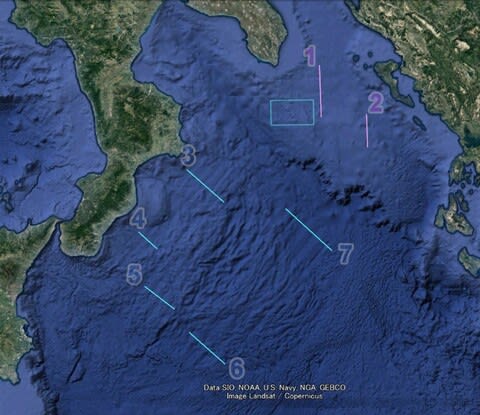

h – 1, 2, 3 (下線は “隆起ドット” であることを示す)

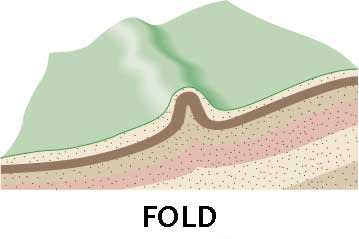

さて、ここでもすべてのドットが “隆起ドット” である。特に ドット1 は最大級である。先ほどの ドットライン g の ドット1 と ドット2 の間の大きな隆起は “ドット” とは見なさなかったが、こちらの ドット1 は “隆起ドット” である。その理由は、断面図ではなく、海底表面画像をよくごらんになればおわかりになるはずだ。ドット2 と ドット3 と比べると、ドット1 は大きくてすそ野が広いが、明らかに円錐状である。ドットライン g の大きな隆起は、円錐状ではなく、“褶曲” を推定させるような “帯状隆起” である。

ドット2 と ドット3 をそれぞれの頂点で結ぶ線の長さは 6.1 km である。半透明の山手線のヨコ幅がかかっているが、ドット2 の、頂上からではなくすそ野から ドット3 の頂上までの距離にちょうど重なっていて、 6.5 km となる。

ドットラインの調査はこの h – 1, 2, 3 までである。残る準水平平行線の i, j, k, l, m はすでに見てきた縦と斜めのドットラインと交差しており、それらの個々のドットについてはこれまでの a ~ h で既に調査は完了している。

さて、こうして全部で8本のドットラインと31個のドットを見てきたが、“陥没ドット” と “隆起ドット” のどちらが多かったであろうか? 以下に両方のドットの分布をまとめてみた。

“▼” が “陥没ドット” で、 “△” が “隆起ドット” である。

両者のおおざっぱな比率としては、“陥没 2 : 隆起 1” である。

両者の分布を見ると、 “隆起ドット” は右上(北東)に集中している印象がある。あらためて “隆起ドット群” の影パターンと “陥没ドット群” の影パターンとを比べて頂きたい。光は左上(北西)の方角から射している。“△” のグループでは 隆起した山の左上(北西)側の斜面に光が当たっていると見なければならないだろう。

この “点字パターン” の “ドットの凹凸” はちょっと複雑な問題があるので、根気よく解きほぐしていこう。

まず、

1) ドット群には “陥没ドット” と “隆起ドット” とが混在している。

2) しかし、一見区別がつきにくい。

3) 区別する方法は何か?

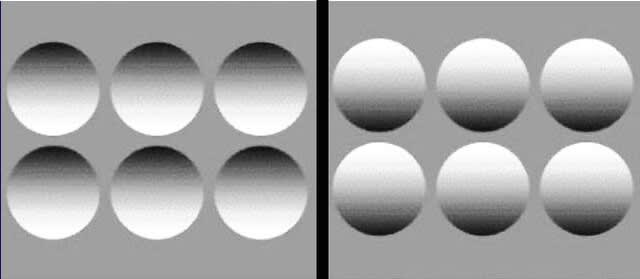

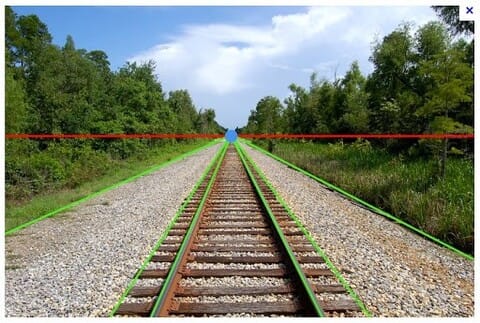

さて、このたこ焼き器のような図の左側と右側とでは凹凸が反対であるように見えないであろうか。光が上から当たっているとするならば、左側の6個の円が “凹” で、右側の6個の円が “凸” ということになる。

そして、もし光が下から当たっているとするならば、凹凸はその逆ということだ。光源の位置、光の入射角という条件次第で、2通りの解釈が同等に成立する例である。しかし、この条件なしではどちらが “凹” で、どちらが “凸” なのかは決められないことになる。

以下の “たこ焼き器モデル” はかなり手が込んでいる。

この立体画像の言わんとしていることはこうである。先のもっと単純なたこ焼き器風の図では、光源の位置が上なのか下なのかが不明であったために2通りの解釈が成立可能なまま、どちらかに絞り込めない曖昧さがあった。

この立体画像の言わんとしていることはこうである。先のもっと単純なたこ焼き器風の図では、光源の位置が上なのか下なのかが不明であったために2通りの解釈が成立可能なまま、どちらかに絞り込めない曖昧さがあった。

しかし、今回の場合はそうではない。このブロックのてっぺんに光が当たっていることは明白である。下から光が当たっていたならば、このブロックのてっぺんは側面よりも暗い陰になっていたはずだ。となると、表面の凹凸はもはや両義性をもたず、それぞれ一義的に “凹” か、 “凸” となる。例えば、四隅のドットは4つとも “凸” である。 つまり、個々のドットを離れて大局的に光の入射角を把握することが重要なのである。

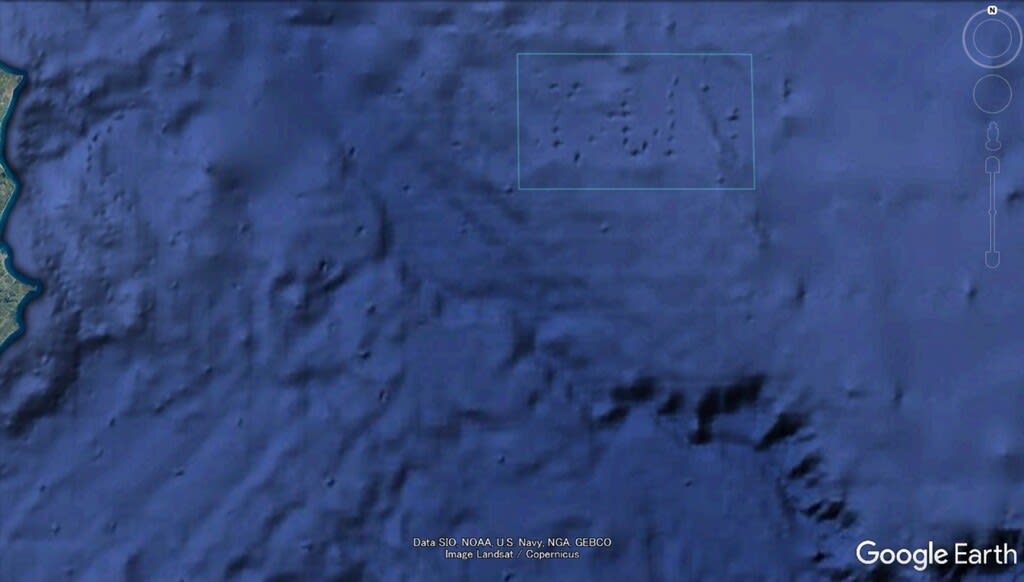

あらためて以下の画像を見ると、光は左上から射し込んでいる。そのことを自分の脳に言い含めて個々のドットを見なくてはならないのである。

そうやって見れば、最初はどれも “穴” にしか見えなかったドットに “凹” と “凸” とがあることがわかってくる。人間の脳は不精なので、“状況の大局的な把握” もろくにせずに末端の事象を個々に見ようとする。そして、全部 “穴” だ、と思い込んでしまう。無理もない。ふつうの人間の経験からすると、こうしたドットは 99.999% が “凹んだ穴” に決まっているのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

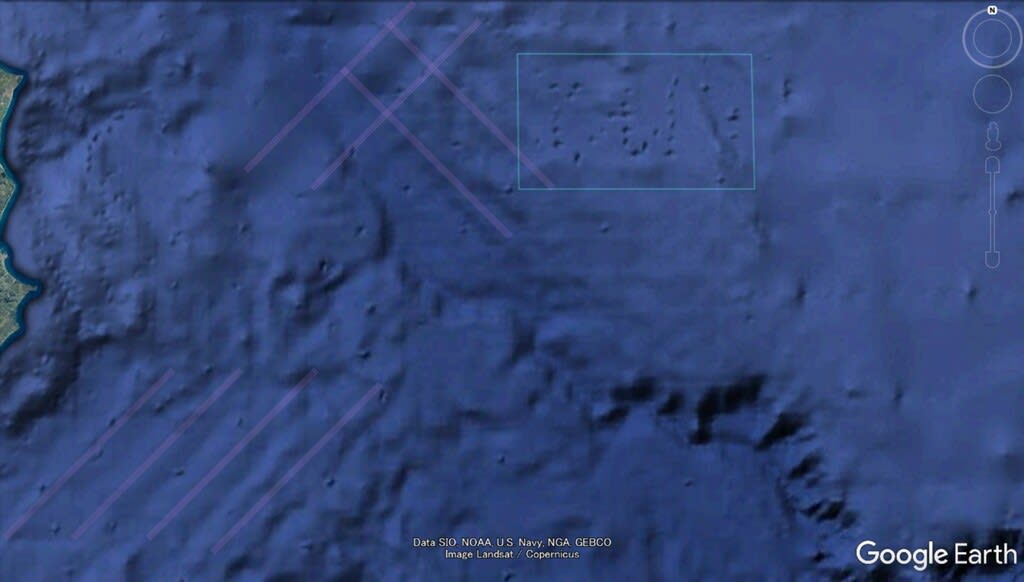

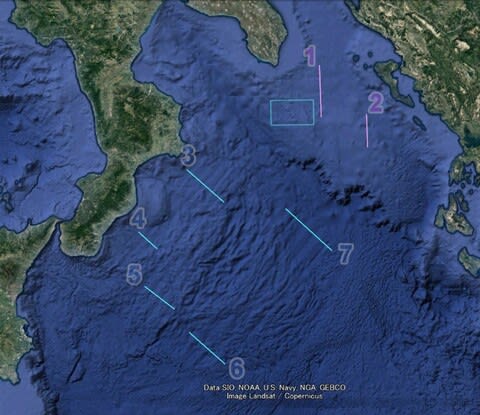

さて、あらためて今回の “点字パターン” のドット配列をご覧いただきたい。

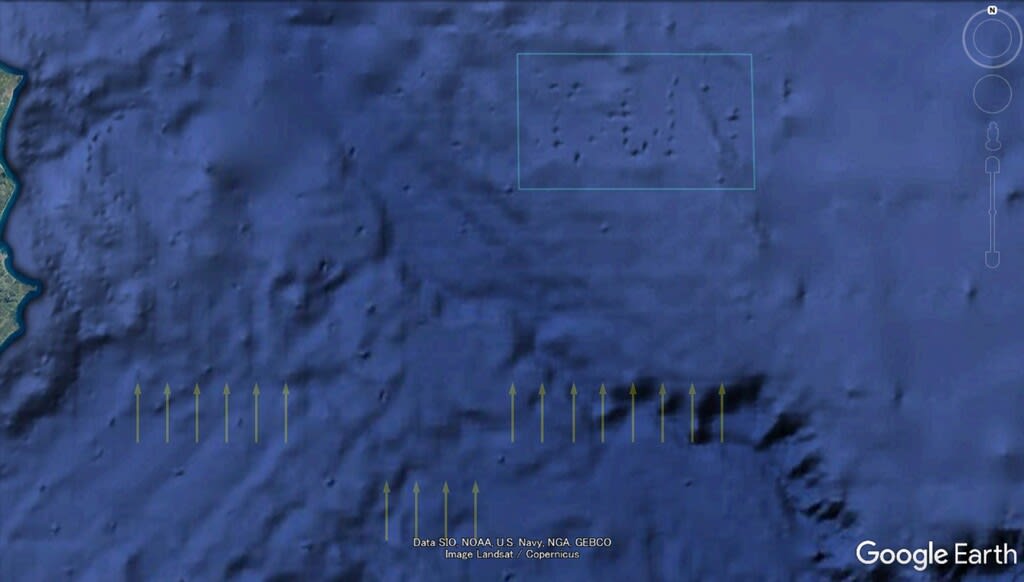

ドットライン a, d, f はほぼ垂直であり、ドットライン j, k, l, m はほぼ水平である。右上の方位を示すコンパスを見ると、ほぼ北を指している。つまり、この “ドットパターン” は地球の回転面に平行の線(緯線)と地球の回転軸に平行の線(経線) にほぼ沿って配置されていると見ることができる。

「そんなのは偶然だよ」 という声が聞こえてくる。おそらく前回の 「海底考古学35」 をまだ見ていない人ではなかろうか。

“海底巨大痕跡” の研究において、方位は非常に重要である。特に “巨大痕跡のタテヨコの配置角度” が “東西南北の向き” に見事に沿っている確率が非常に高いことが最重要である。

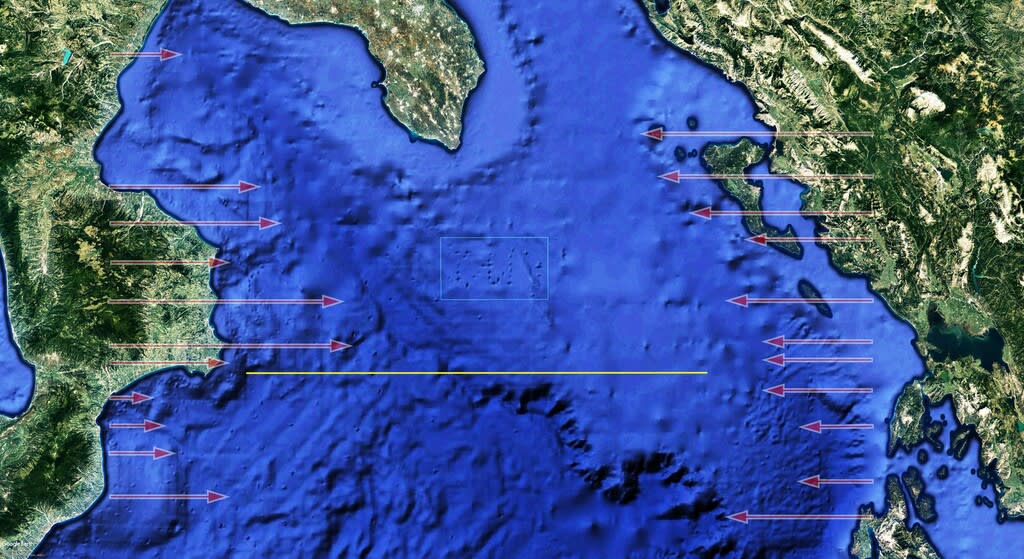

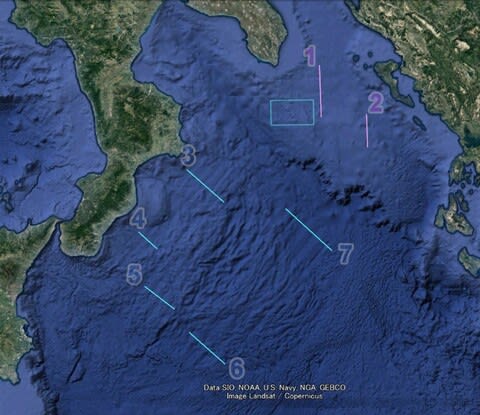

その視点で、今回の “点字パターン” をより大きな構図の中に置いて考えてみよう。ほぼ中央に “点字パターン” があるのが見えるだろう。“点字パターン” の、今度は “周辺” を注意深くご覧いただきたい。海底のあたり全体に “水平のスジ” が浮き出て見えないであろうか?

海底に線が引かれているというよりは、海底の表層下の “直線で構成される幾何学的な構造物” の形状が浮き出ているように見えないであろうか?さまざまな矩形からなる巨大な痕跡が、悠久の時を通じて降り積もった海藻や魚などの海洋動物の糞や死骸の膨大な堆積によって、今では輪郭がおぼろになっているかのようである。

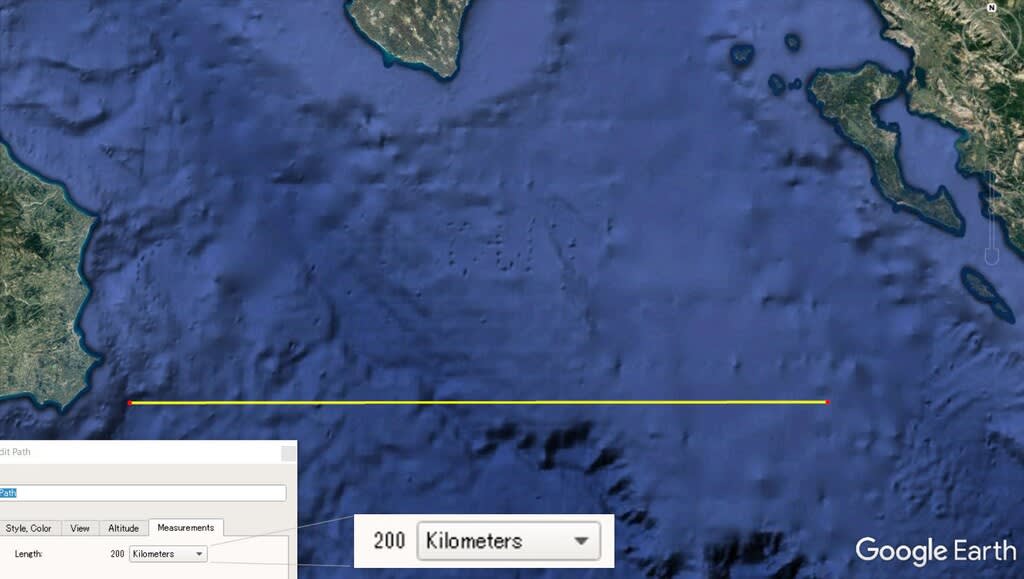

以下の画像では、黄色の線の長さは 200 km である。この黄色の線と平行に、ぼやけながらもいくつもの “幾何学的な痕跡” が見て取れるはずだ。

以下のさらに広域の画像では、イタリア半島の靴底がかなり見えてきている。赤の矢印で “平行なスジ” の位置を示している。同じ黄色の 200 km の線が置かれている。

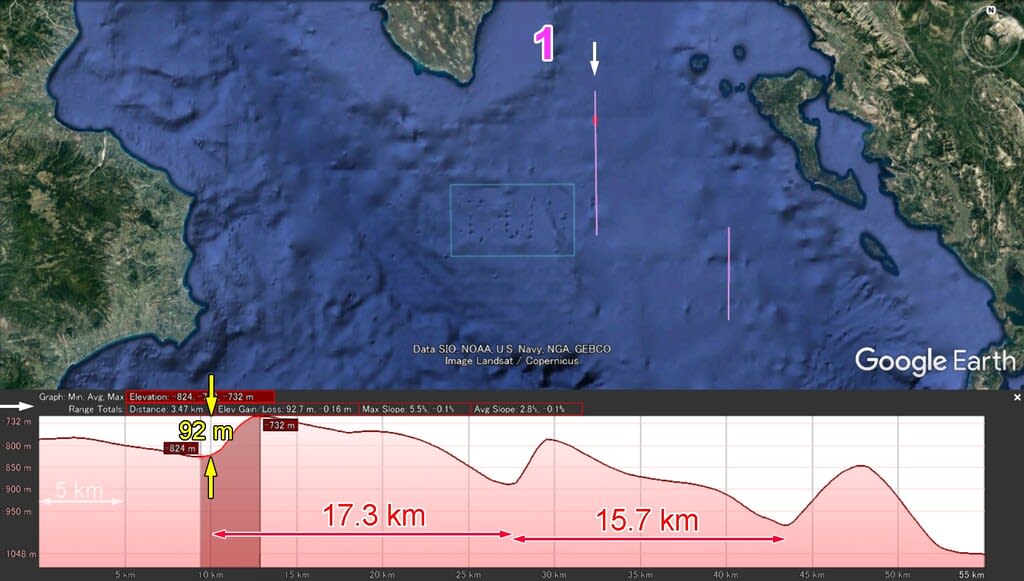

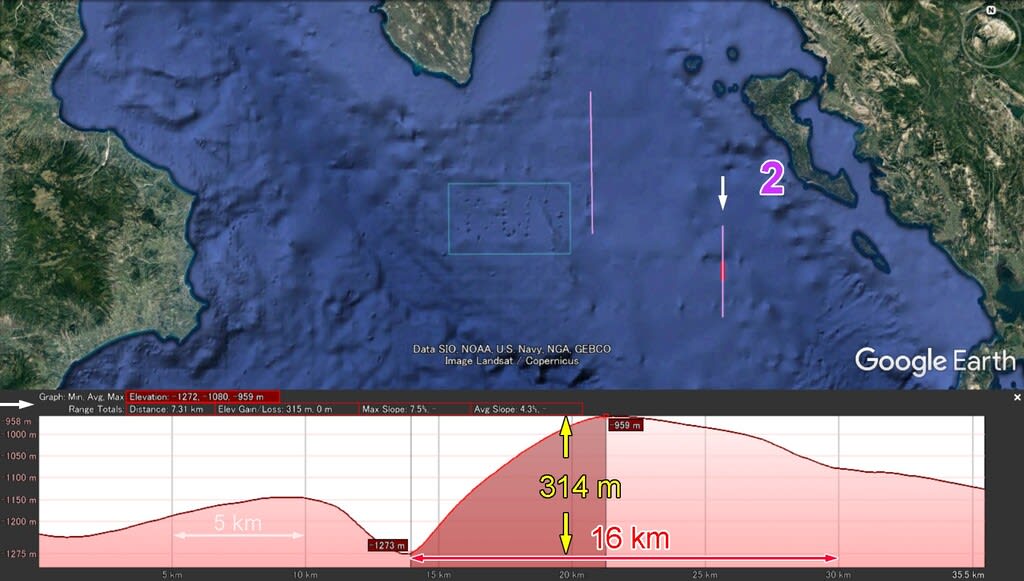

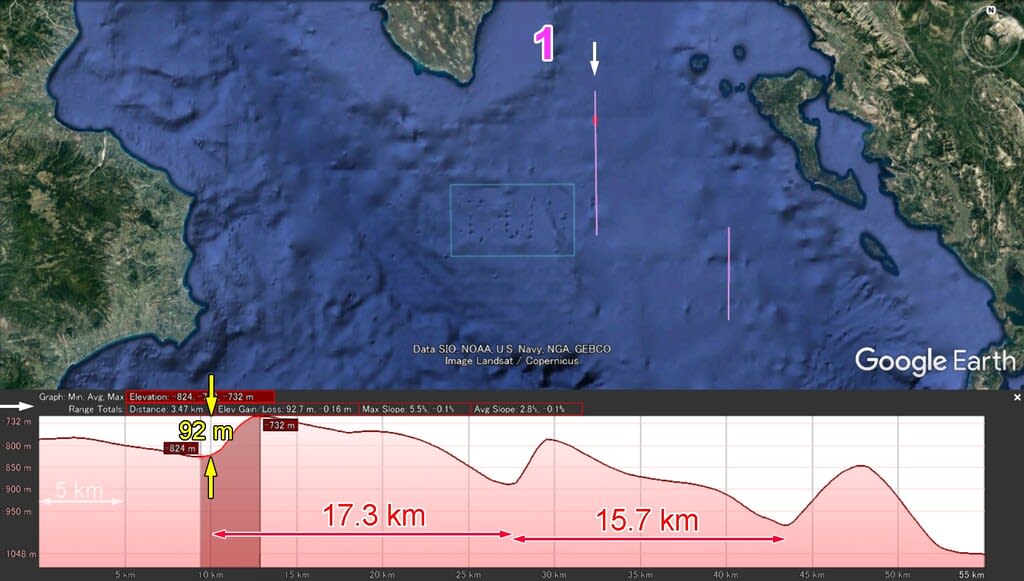

断面図でこれらの “起伏” を確認してみよう。

最初の “断面線1” は、“点字パターン” のすぐ上を水平に走る “平行なスジの痕跡” を切断している。

断面を見ると “海底表面のスジ” に対応した “かなり規則的な陥没帯” が3つあり、間隔が 16 km 前後ある。陥没の高低差は 90 m 前後あるようだ。こうしてみると、“赤道に平行に走る陥没帯” は実在していると言えそうである。それでは、もう一つの “断面線2” を見てみよう。

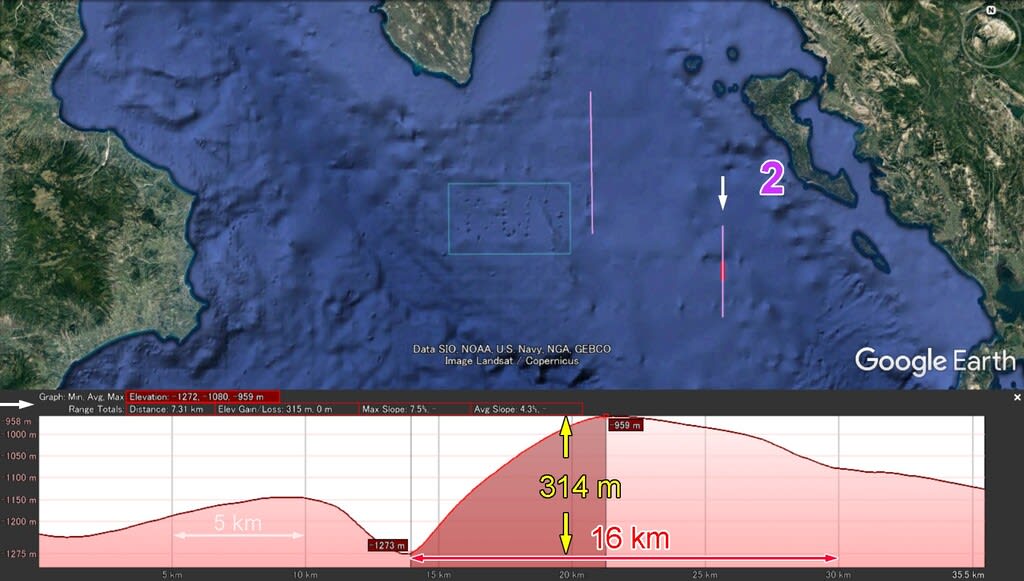

この “断面線2” は、“点字パターン” にややかかった “陥没帯” を切断している。この “陥没帯” の高低差は 314 m ある。一部とはいえ、“赤道に水平な陥没帯の実在性” を裏付けるのに役立つ数値かもしれない。

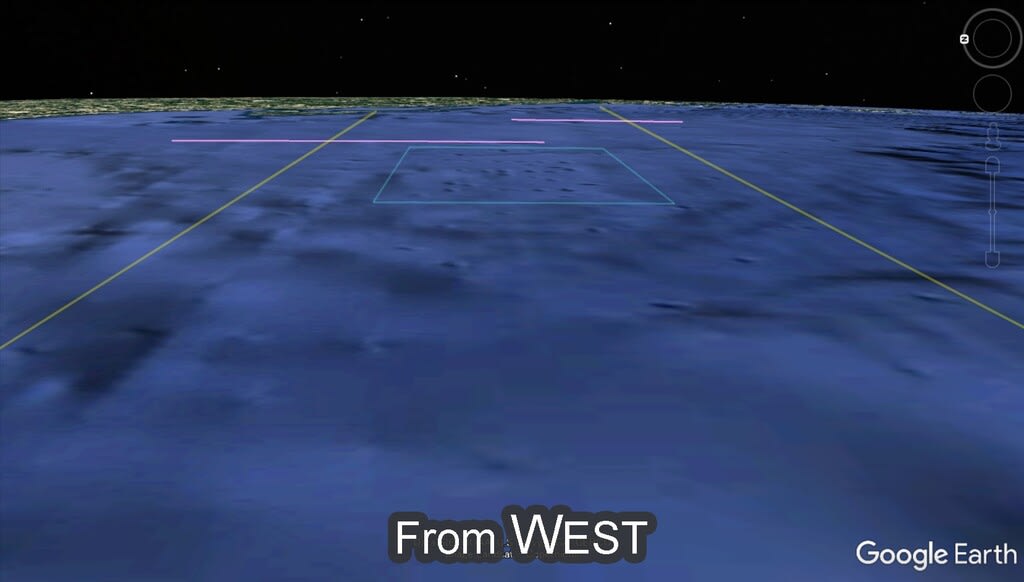

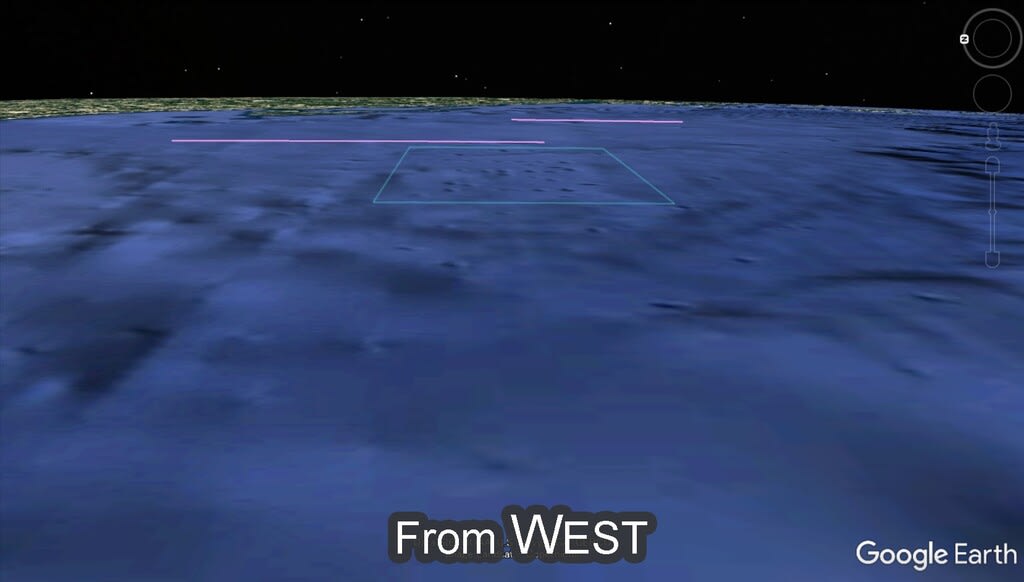

真上からの画像が多かったが、以下に “俯瞰画像” を見てみよう。

まずは、“西から” つまり、“イタリア半島側から” バルカン半島をはるかに望む画像を見よう。すでに見た2本のピンクの断面線が水平に見えている。“点字パターン” もその手前に見えている。ここでの黄色の線は、“平行なスジの実在性“ を示唆するための “補助線” である。

いかがであろうか?一点透視図法” にしたがった黄色の補助線に沿って、いくつもの “立体的で直線状の痕跡” が整合的に走っているのが嫌でも目に入るであろう。ここには明らかに “非自然的な規則性” があると言えないであろうか?“工作的:artificial な規則性” と言ってもいいだろう。

いかがであろうか?一点透視図法” にしたがった黄色の補助線に沿って、いくつもの “立体的で直線状の痕跡” が整合的に走っているのが嫌でも目に入るであろう。ここには明らかに “非自然的な規則性” があると言えないであろうか?“工作的:artificial な規則性” と言ってもいいだろう。

次に、補助線なしで、じっくりご覧いただきたい。

冷静に考えて、この広い海域の海底の表層下に “主に平行線から構成される巨大な構造物” が埋もれている可能性がある、と言ったら、妄想家確定であろうか?(笑)

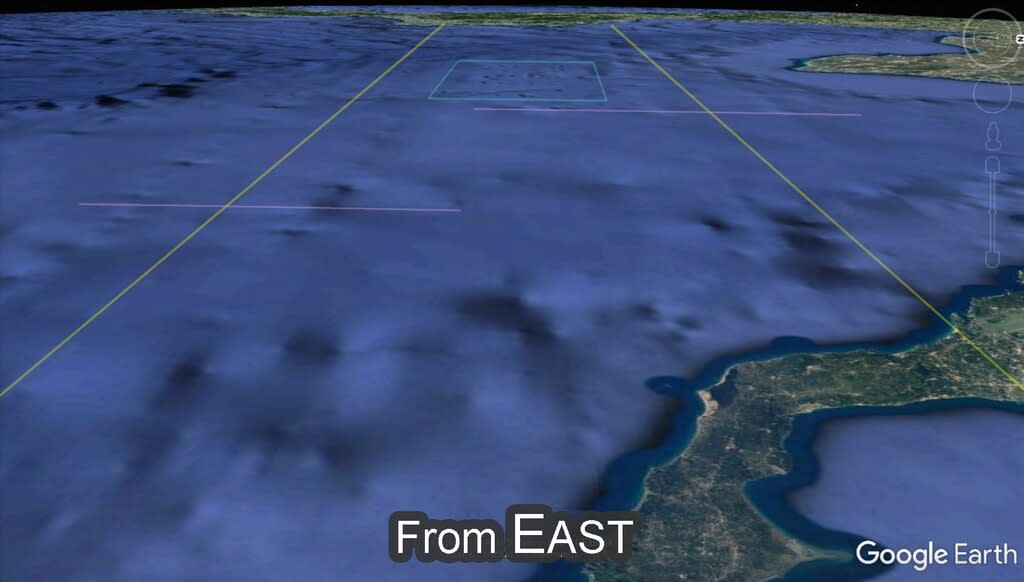

次に反対側からの画像を見てみよう。東側から俯瞰しているが、はるか彼方に見える陸地はイタリア半島の長靴の底で、右から突き出ているのは “かかと” である。

反対側から見ても、同じように走っていることがわかる。もちろん “真上から” の画像でも確認できていたのであるから、こうなると、“目の錯覚” や “偶然のいたずら” である確率は限りなく小さくなると言えるだろう。

補助線なしでも見て頂こう。

“一点透視図法” にしたがった、真っ直ぐに東西に平行に走る “直線的な未知の構造物” がこの海域に眠っている可能性が否定しがたく浮かび上がって来ないであろうか?

水平な2本のピンクの線はすでに見たとおり断面線である。これらの東西に走る “スジ” が海底表面画像のデジタル処理過程におけるエラーなどではなく、“海底に実在する立体的な構造” である可能性をゆうに示唆していると言えないであろうか?

以下のことが確認できるかもしれない。

1. 多くの平行なスジが認められる。

2. ほとんど地球の緯線と経線に平行に沿っている。

3. 海底の表層下の幾何学的な構造物を反映しているように見える。

4. 一部は実際に 90 m から 300 m の高低差をもつ “溝” である。

5. 長さ 200 km に及ぶ途方もない規模である。

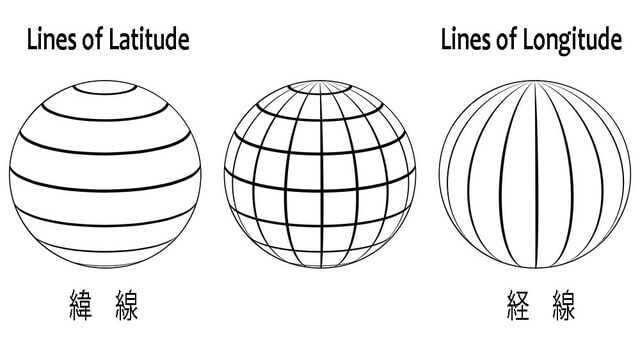

ここで、“緯線(いせん)” と “経線(けいせん)” について触れておきたい。

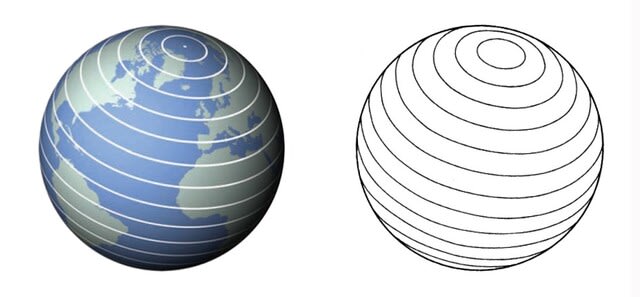

“緯線” は、赤道に平行な “よこ線” であり、東西に走る。 ちなみに “緯糸” は “よこいと” と読む。

“経線” は 北極と南極を結ぶ “たて線” であり、南北に走る。 ちなみに “経糸” は “たていと” と読む。

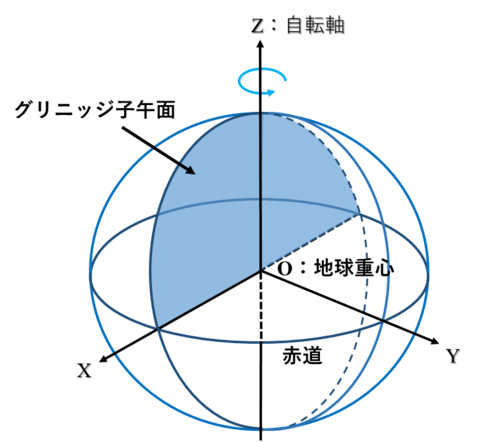

緯線も経線も地球についての人間の約束事のように思われるかもしれないが、地球に限らず月についても火星についても使われている座標システムである。人類文明以外の文明でも、それが “球体状の惑星” に存在しているならば、遅かれ早かれ同様の座標システムを使うことになるであろう。

特に “緯線” は “経線” 以上に重要である と思われる。なぜならば、“緯線” は常にたがいに平行である が、“経線” はたがいに平行ではあり得ず、極地に近づくにつれて接近し、極地点ではついには交差してしまうからである。

厳密な座標システムでなくとも、人類が使ってきている “東西南北” のような、直角に交差する “方位の区別” は、“知的生命によって球体状の惑星において維持されるいかなる文明” にとっても計り知れない重要性がある。

特に 惑星表面上の移動や交通、大規模な土木工学的事業や巨大な建設事業 においてそうである。人類文明にしても、古代より大きな建造物は必ず方位を十分に考慮して建設されていることは言うまでもない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あらためて以下の画像を仔細に見ると、“水平のスジ” だけでなく、“垂直のスジ” も見て取ることができるように思える。

・たしかに 水平(東西)のスジ のほうが目立つが、垂直(南北)のスジ もここかしこに見て取れないだろうか?

もうお気づきの方もいるであろうが、ほぼ45度の “斜めのスジ” さえ見える。もちろん平行である。

半透明のピンクの線で示した “斜めのストライプ” は、周りのもっとぼやけた水平線とは異質に見えるが、やはり “非自然的” かつ “工作的:artificial ” な印象を強く受ける。この斜めの角度はここでは緯線に対してほぼ45度である。

あらためて、“水平”、“垂直”、“斜め” の 痕跡を補助線なしで見て頂きたい。

地図をさらに広域にすると、“斜めのストライプ” はさらに下へと伸びているではないか。しかも水平や垂直なスジよりもずっと鮮明である。画像の上端に “点字パターン” の一部がのぞいている。

イタリア半島の長靴の底付近だけでなく、西側のバルカン半島のほうにまで広がっている。積み重ねた雑誌の上を長靴が踏んでいるような恰好である。“斜めのストライプ” は水平の “緯線” に対して、ほぼ 45° の角度である。

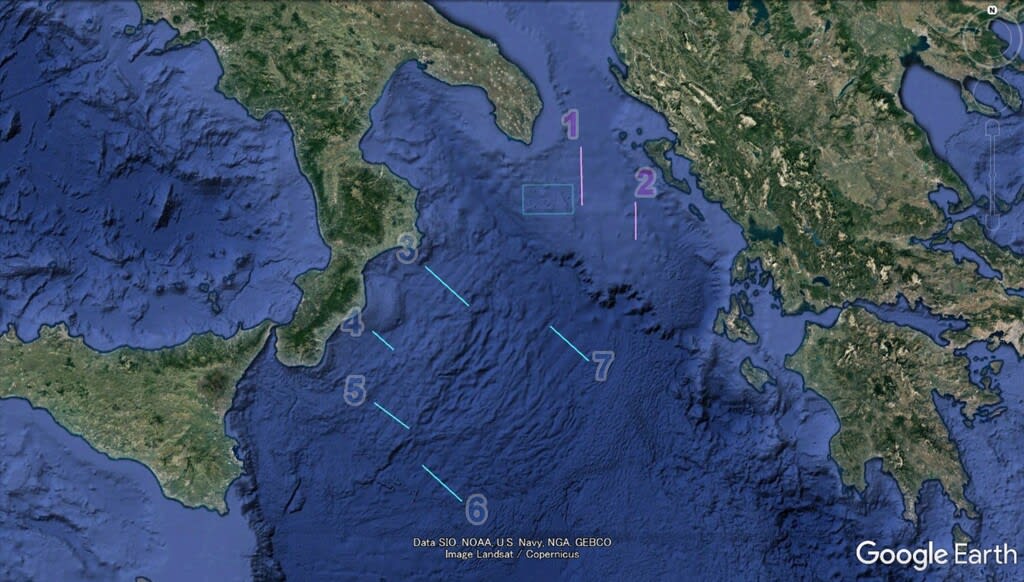

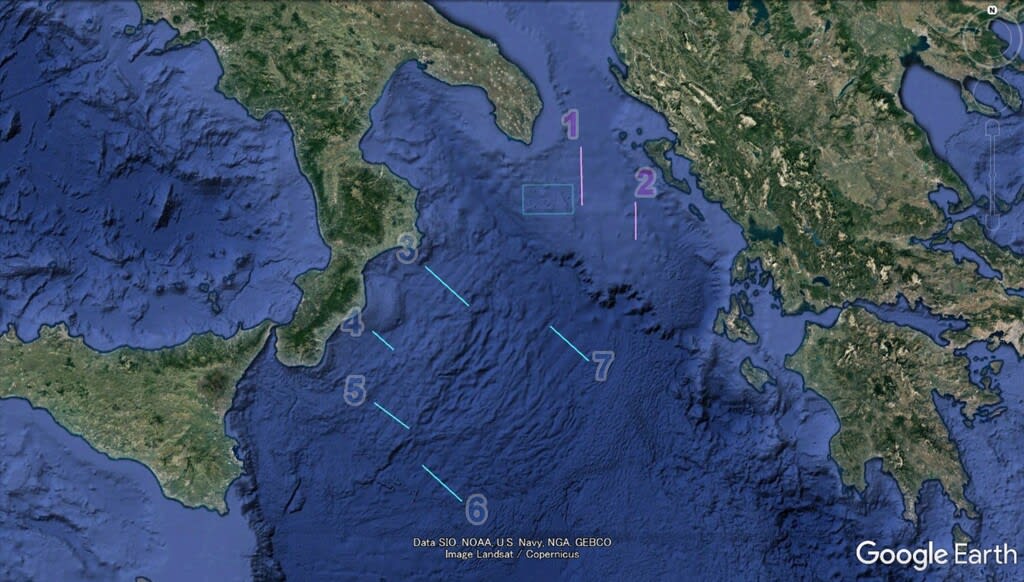

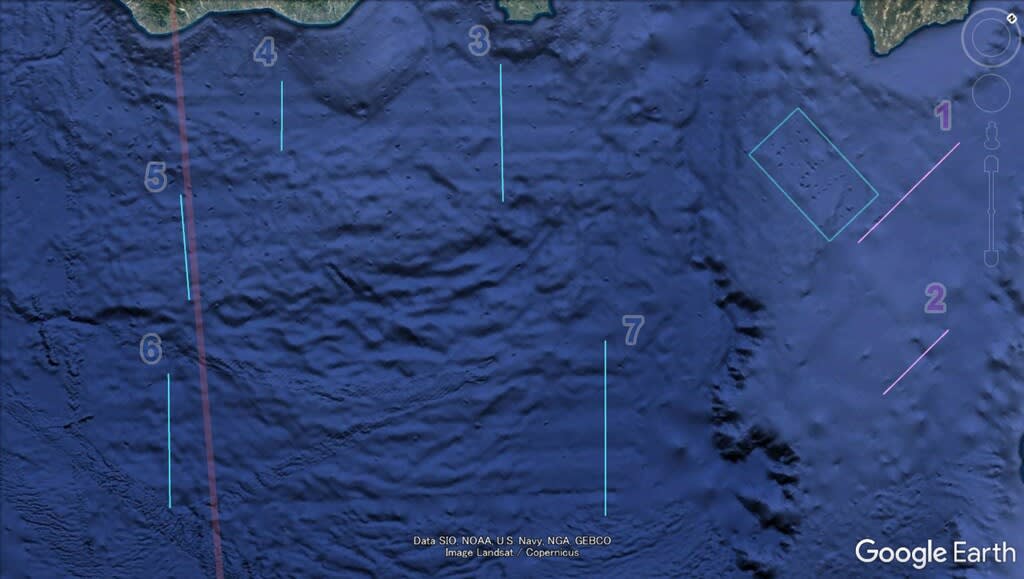

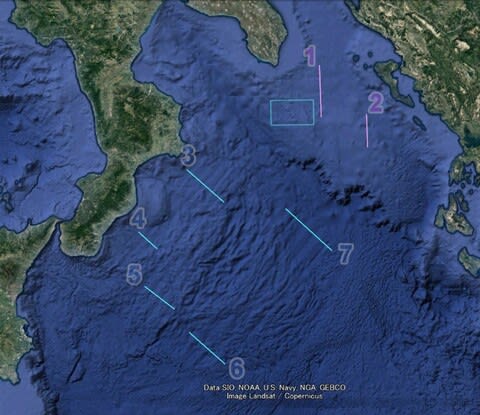

以下、3~7 の番号を付した断面線を順に見ていこう。

断面線3

長靴の靴底から鉛直線のように伸びている。

グレーの指示線が “波板状のストライプ” の谷間を示している。

左から突き出している陸地はイタリア半島の長靴で、上が “かかと” である。“波板の谷” が5本並んでおり、半透明のグレーの矢印によって断面図の陥没部分に対応させられている。この対応関係には何ら不自然なところはない。実に整合的に対応していると言える。3番目の “谷底(陥没帯の最低地点)” から4番目の “谷底” までの距離は、ほぼ 10 km ということである。4番目の “谷底” から “尾根(隆起帯の最高地点)” までの高さは 75 m となる。距離の目安として例の “山手線” を比例サイズで置いてある。

さて、 “この計測結果” に何か問題があるだろうか?どうだろうか?特にこれといって問題はないとあなたが思うとしたら、“この計測通りの事象” がこの海域に実際に存在することを認めるに等しいことになる。その覚悟はできているであろうか?(笑)

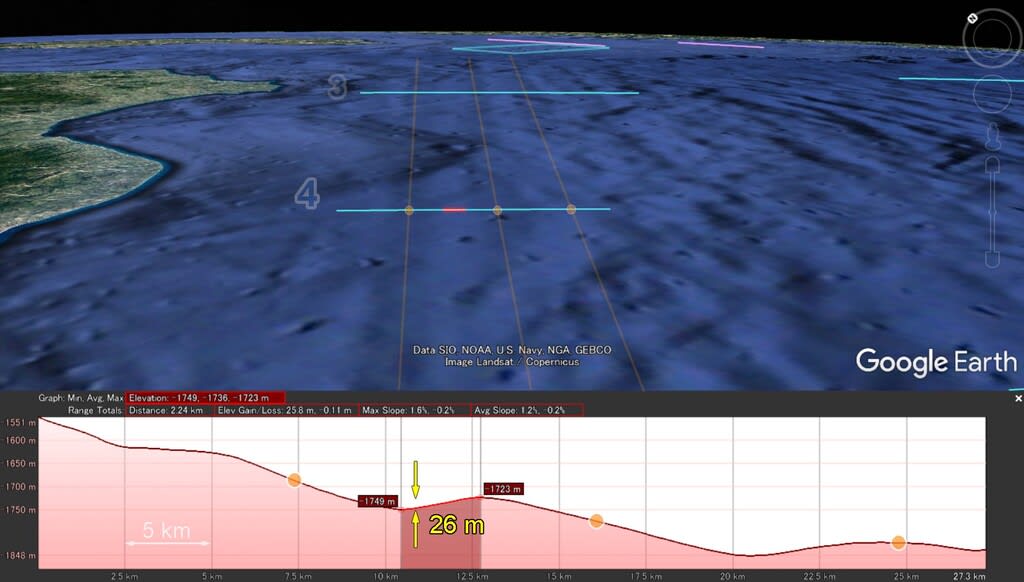

断面線4

直前の “断面線3” と平行である。

オレンジ色のドットは “補助線” と “断面線” の “交差点” を示していて、海底表面画像のドットと断面図でのドットはそれぞれ対応している。

ここでの “補助線” は直前の “断面線3” とは違って、“波板“ の “谷間” や “尾根” ではなく、“陰側の斜面の中ほど” を走っている。この “断面線4” では、この場所のほうが、“波板の起伏” の状態の視覚的認識を妨げることがより少ないからである。

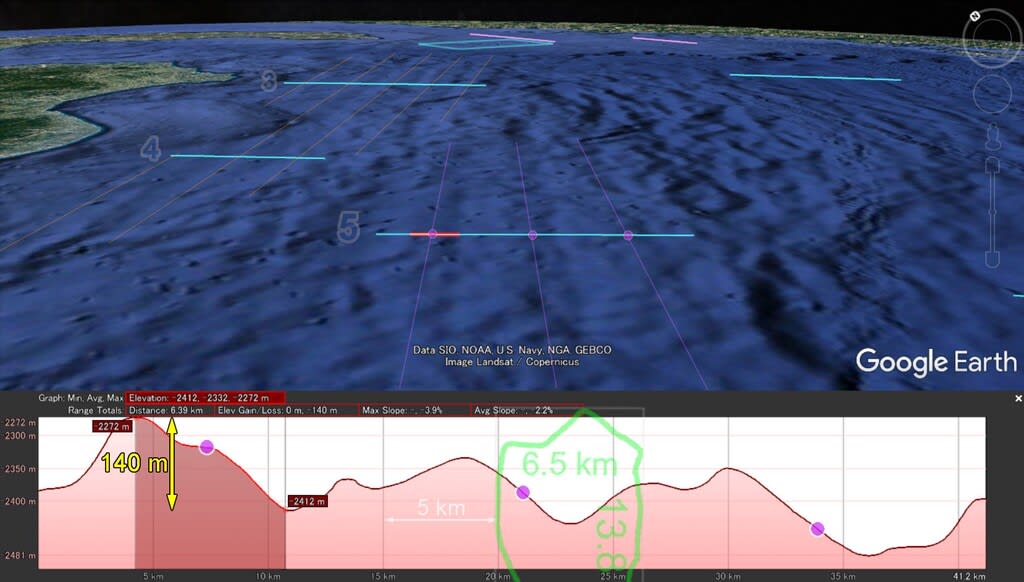

断面線5

この断面線には要注意である。右の画像では一見しただけで気づく人はほとんどいないであろう。

断面図を見る前に、次の画像をご覧いただきたい。赤い補助線は “断面線5” と厳密に平行である。断面線はもちろん “立体的に見えるストライプ” を “直角に” またいでいる。

いかがであろうか?“断面線5” がまたいでいるストライプは “断面線3と4” がまたいでいるストライプとは平行でなく、わずかに角度がズレているのだ。上の画像中の 3,4,6,7 の断面線はみな垂直かつ平行であるが、“断面線5” だけが向きがズレており、数値的には左に “4.8度” 傾いている。ということは、“断面線5” の “波板のストライプ” も同様に断面線3,4,6,7 がまたいでいる “波板のストライプ” から “4.8度” 逸れているということである。

上の画像のように “一点透視図法” で見るとよくわかるが、“断面線5” がまたぐ “波板状のストライプ” は明らかに他の断面線がまたぐものとは “向き” が違う。そのわずかな “向きの違い” 、“角度の差” は “4.8度” ということである。

さて、断面図で3つの “帯状隆起” を見ると、似通った形状で規則に並んだ状態である。“帯状隆起” の幅(谷底から谷底)は山手線の幅の2倍近くあるようだ。“帯状隆起” の高さは、いちばん高くて 140 m ある。

ピンクのドットは “断面線4” と同じく “波板ストライプ” の “陰側の斜面の中ほど” を走っている。

断面線6

ここの “波板状ストライプ” は、直前の “断面線5” がまたいでいる “波板状ストライプ” とは平行ではない。“断面線 3,4,6,7” は皆平行で、同じ “波板” に乗っている。しかし、“断面線5” だけが向きの違う別の “波板” に乗っている。

ここでの水色の補助線は “波板ストライプ” のほぼ谷底を走っている。

谷底と山の尾根との高低差は最大で 161 m ある。そして、“帯状隆起” の幅はどれも “山手線” のタテの長さよりも長い。

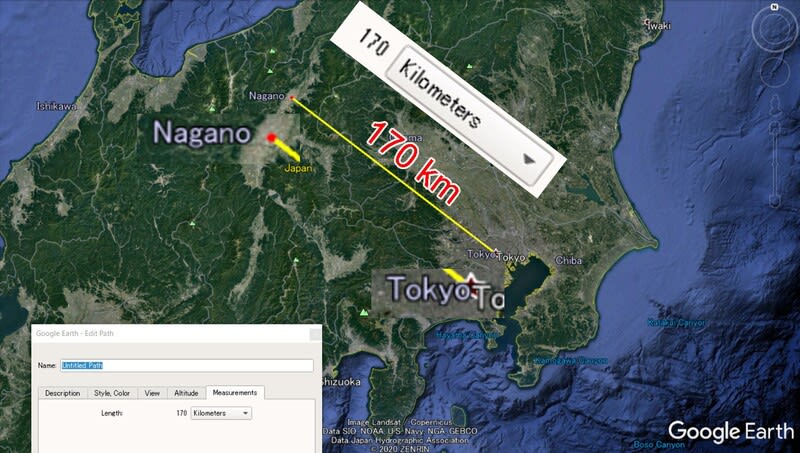

次の “断面線7” が 170 km 彼方に見えている。ちなみに東京駅から長野県の長野市までの “直線距離” が 170 km である。

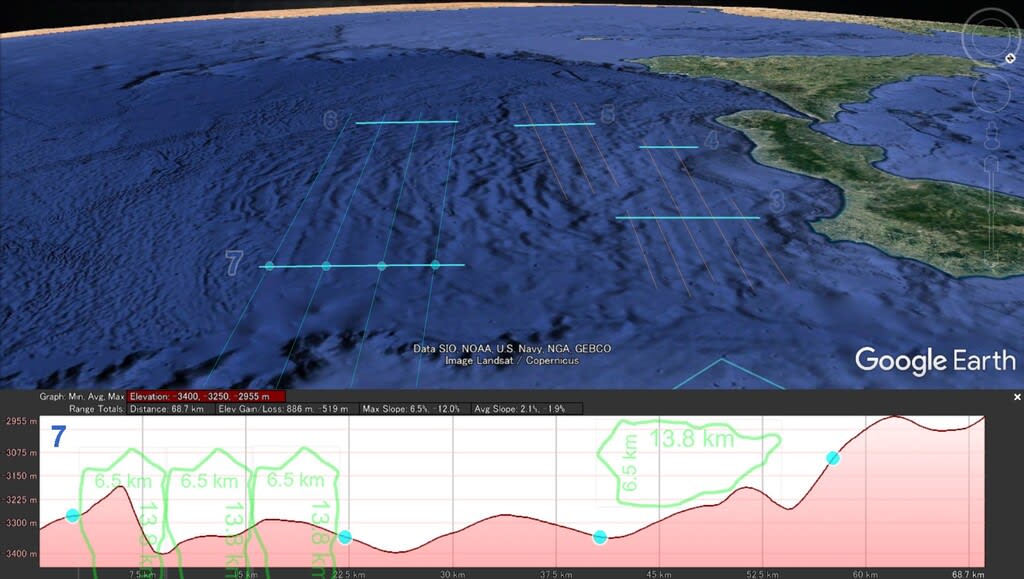

断面線7

反時計回りにぐるりと見てきて、この “断面線7” が最後になる。ここでは、見る方向が今までとは逆の向きになっている。

以下の画像ではイタリア半島の長靴のかかと側からつま先側に向かって見ている。彼方に見える陸地は北アフリカである。“断面線3,4” がまたぐ “波板ストライプ” と “断面線6,7” がまたぐ “波型ストライプ” とが、“一点透視画法” で見ればほぼ平行であり、断面線5 では向きが若干ズレていることも見て取れる。

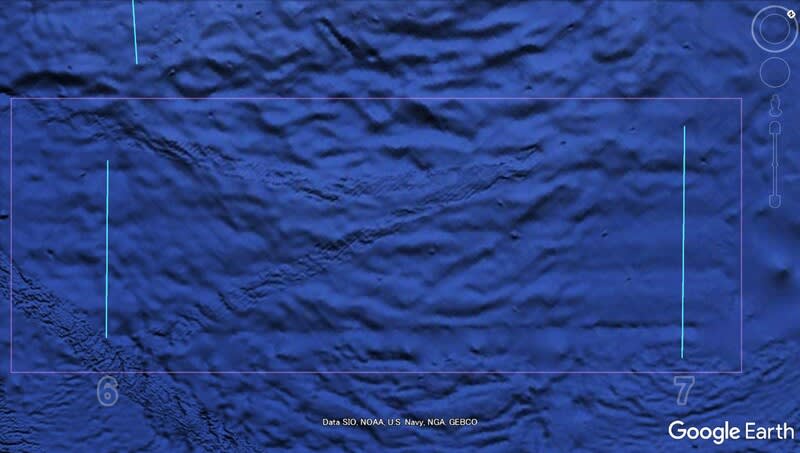

補助線はほぼ等間隔に見えるが、 “波型ストライプ” じたいのほうは実は等間隔とは言い難い。断面図を見ると、それがよくわかるだろう。さらに以下の “真上からの画像” のピンクの囲み線の中だけを見て頂きたい。

たとえ厳密に “等間隔” でなく、しかも中ほどが崩れていても、ここには “平行な帯状隆起” が存在することに十分同意頂けると思う。

「C:イタリアのかかとの点字パターン:海底考古学36-C」 は近日公開する。

コメント