南海トラフのクローラー活動痕跡: 海底考古学35ーA

“南海トラフ” と聞くと、たいていの人は反射的に “巨大地震” を連想するのではなかろうか?

ザウルスの 「海底考古学」 では、その同じ “南海トラフ” に、地震とは直接関係のない、まったく異なる光を当てていく。しばらくお付き合い願いたい。

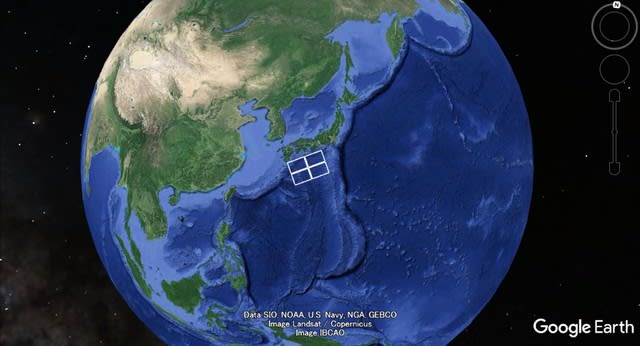

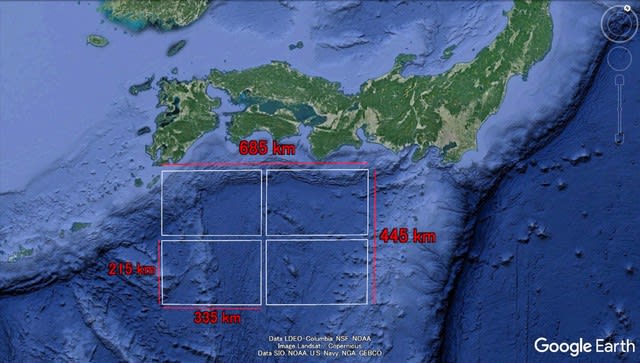

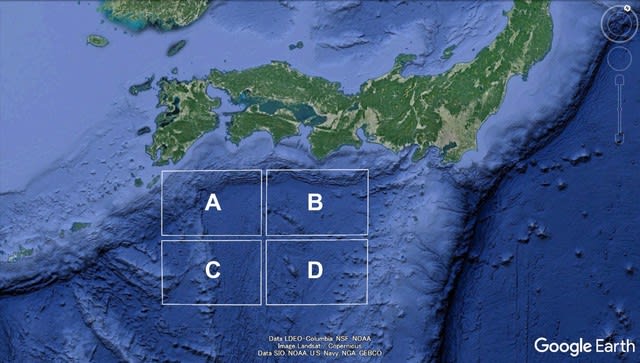

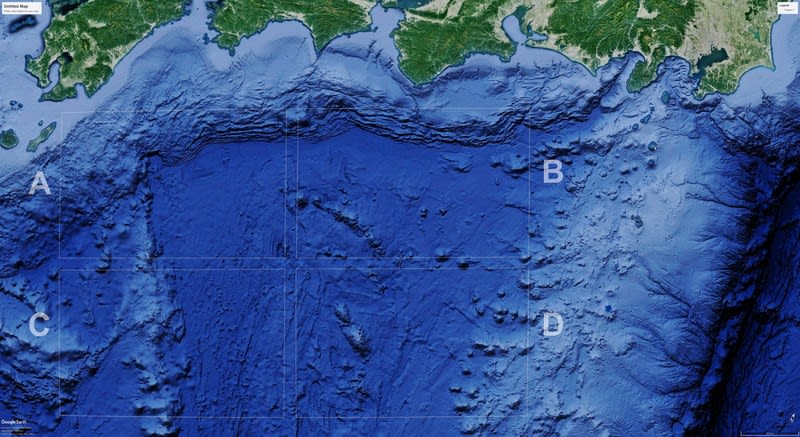

一般に “南海トラフ” と呼ばれる海域を 「海底考古学」 は調査の便宜上4つの区画に分けて、順に見ていく。

この海域はかなり広く、面積的には西日本が余裕で収まるくらいのスケールで、 685 km x 445 km という大きさである。

それをさらに4等分して、4つの 335 km x 215 km の矩形を順に見ていくことになる。しかし、そこに何があるというのだ?もちろん “クローラー痕” である。そして、“海底の巨大痕跡” である。

“クローラー痕” とは、地球の海底を這い回っていたと考えられる途方もなく巨大な移動物体の活動の軌跡のことである。

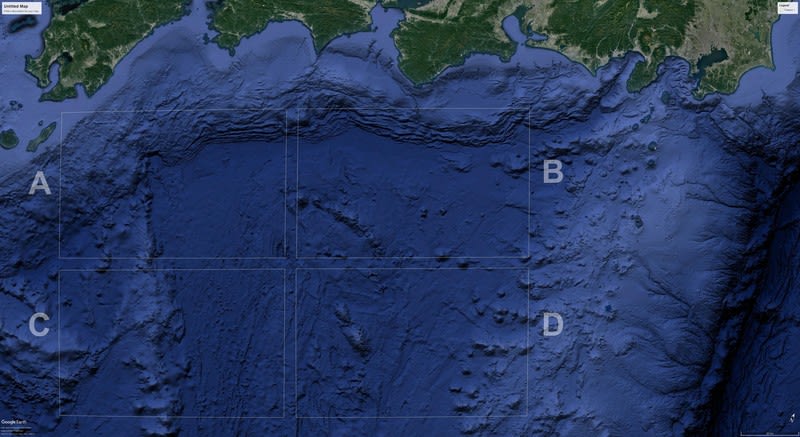

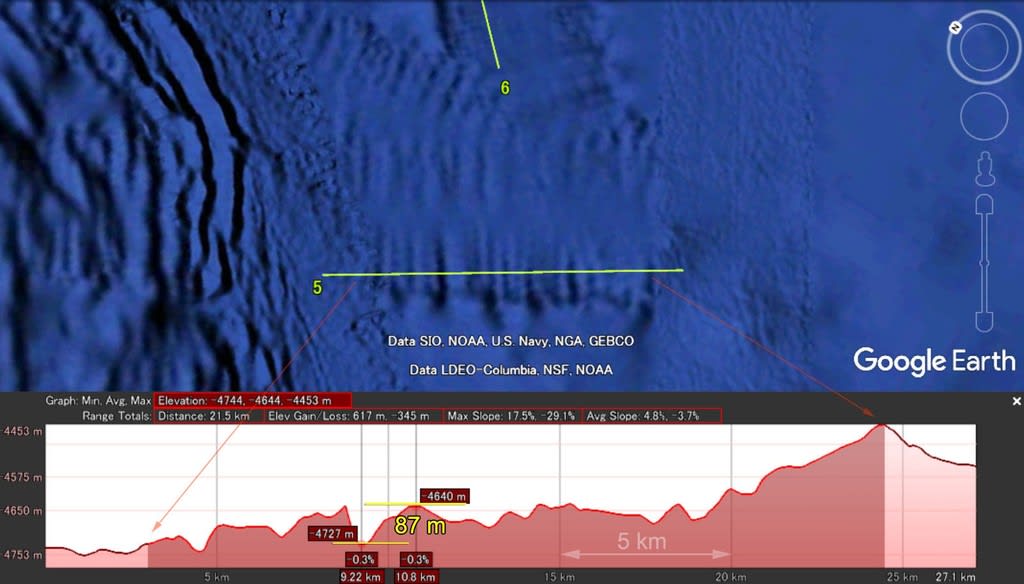

しかし、グーグルアースの通常の画像では、以下のように非常にわかりにくいかもしれない。

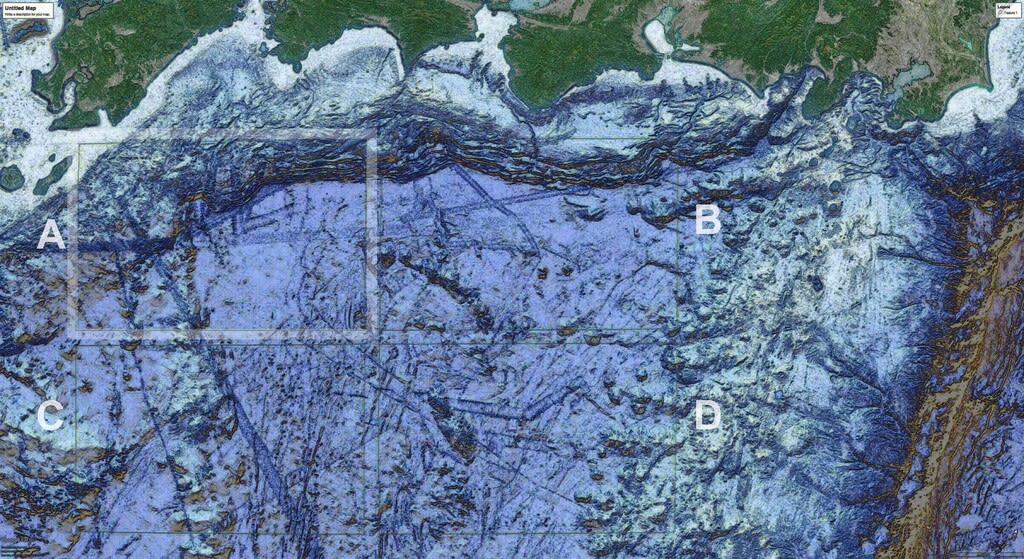

少し明るくして、コントラストを上げても以下のような状態である。ひっかき傷のような跡が見る人には見えるかもしれない。

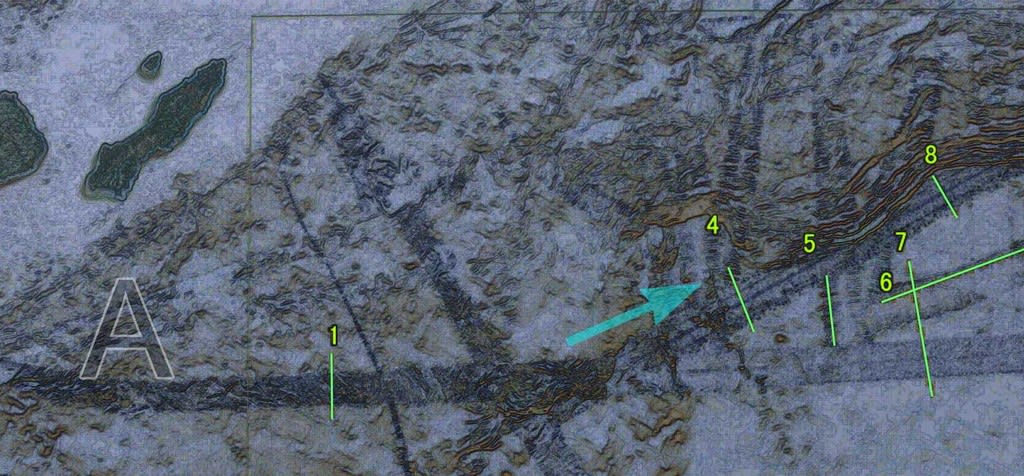

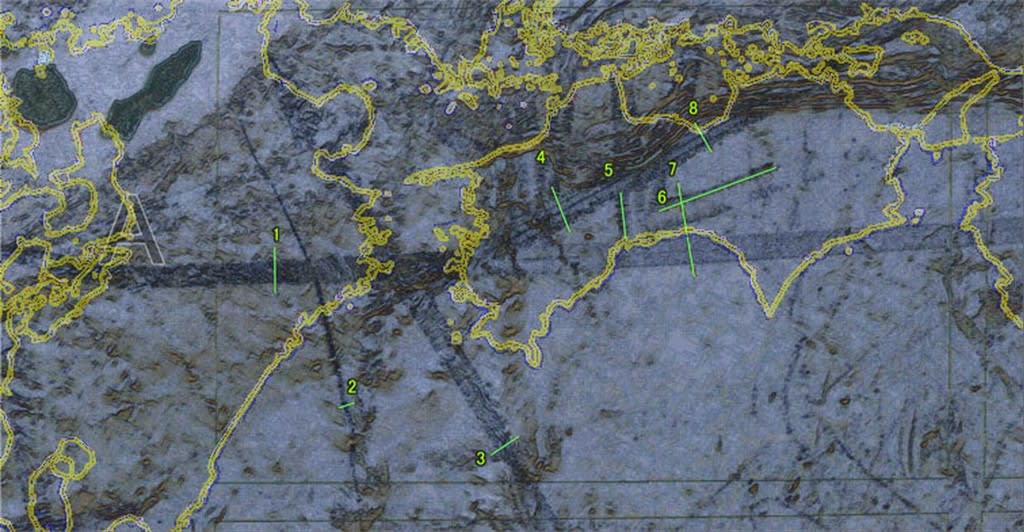

さらに画像処理を進めると、“クローラー痕” が縦横無尽に錯綜しているのが見えてくる。もちろん区画の矩形は差し引いて見て頂きたい。まず、“区画A” の位置を確認して頂きたい。

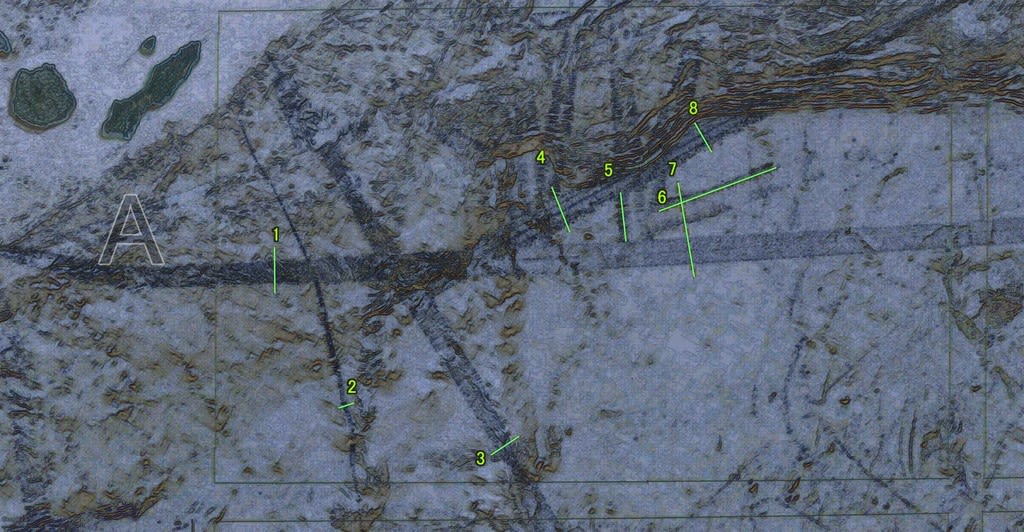

区画Aだけを拡大したのが、以下の画像である。他の3つのB、C、Dの区画のごく一部も写り込んでいることにご注意いただきたい。

1~8まで “緑色の線” があるが、それらの線は、「海底考古学」 でグーグルアースの “断面表示機能” を使う箇所である。断面線1がまたいでいる黒っぽい帯がいやでも目に入るであろう。この帯状痕跡の幅は、約10km である。

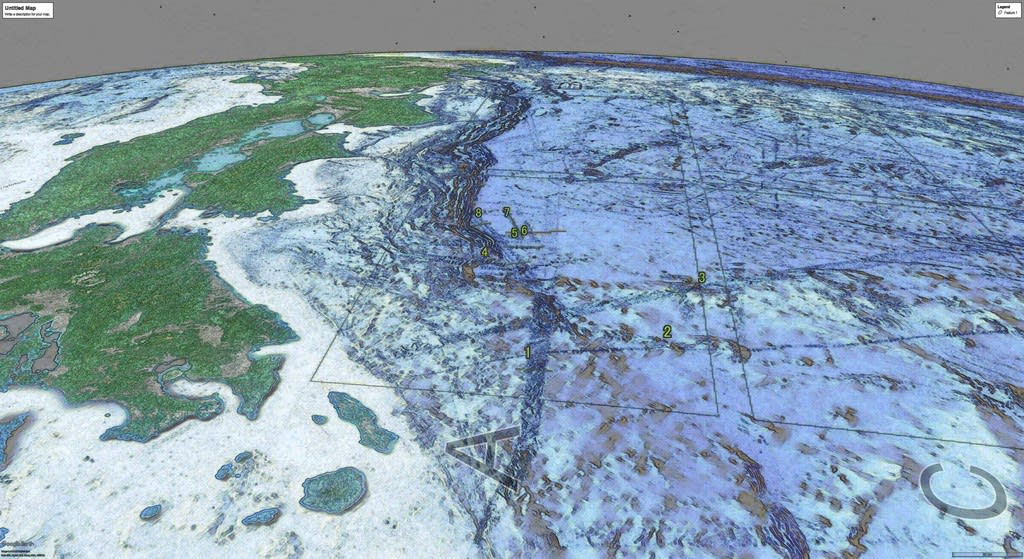

この区画Aを別の角度から俯瞰してみよう。

九州、四国、紀伊半島と、日本列島が左側に横たわっている。クローラー痕の大きさを日本列島の個々の島々と比べて実感して頂きたい。

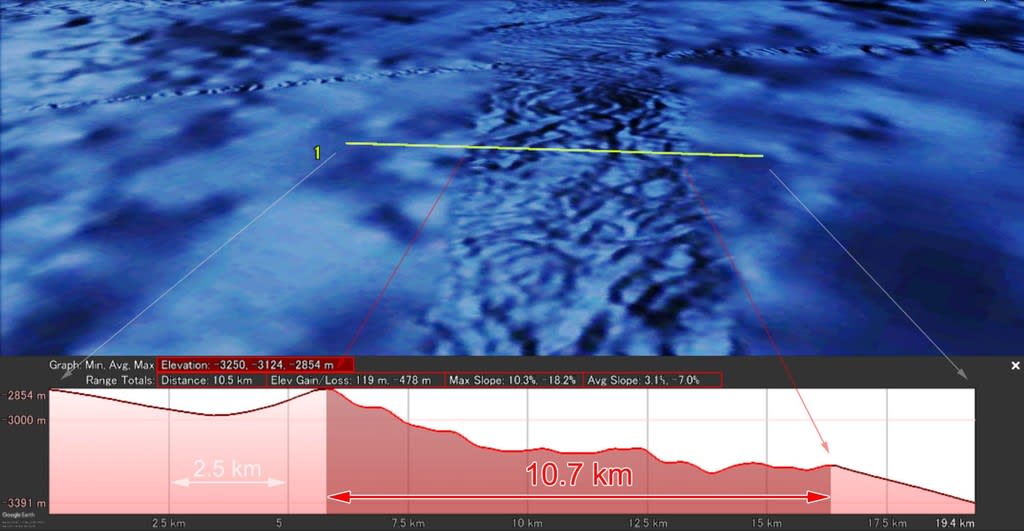

A-1

区画A:断面線1

水色の矢印の方向から断面を見る。

黄緑色の断面線の両端から白い矢印が断面図の両端に伸びている。断面図の右端下に 19.4 km と表示されているが、この数値が断面線自体の長さである。

クローラー痕自体の幅はピンクの指示線で断面線から断面図に向かって示されている。

断面線は常に対象となるクローラー痕の幅より広く取っている。“マージン(余白)” を取っていると言ってもいいだろう。マージン無しでクローラー痕の幅だけで測ってしまうと数値の信頼性が欠けるだけでなく、クローラー痕の断面の形状についての貴重な周辺情報が失われてしまう。

上の断面図では、色の濃い部分がクローラー痕の断面であるが、マージンがあるおかげでクローラー痕の縁(へり)の状態が把握できるわけである。この “A-1” では、クローラーの通過した部分が両側の海底表面に比べて荒れた状態で陥没していることがわかる。

そして、このクローラー痕の幅は 10.7 km である。

断面図の中に白い 2.5 km という表示がある。断面図には等間隔に垂直線があるが、その1区間の長さがここでは 2.5 km ということである。この “等区間” を物差しにすればクローラー痕のだいたいの幅を把握できる。

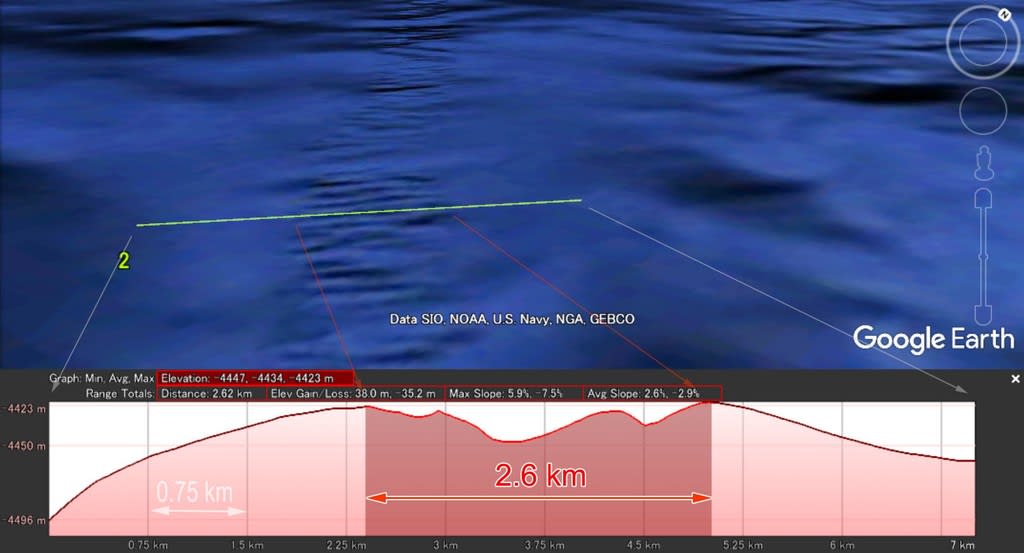

A-2

区画A:断面線2

水色の矢印の方向から断面を見る。

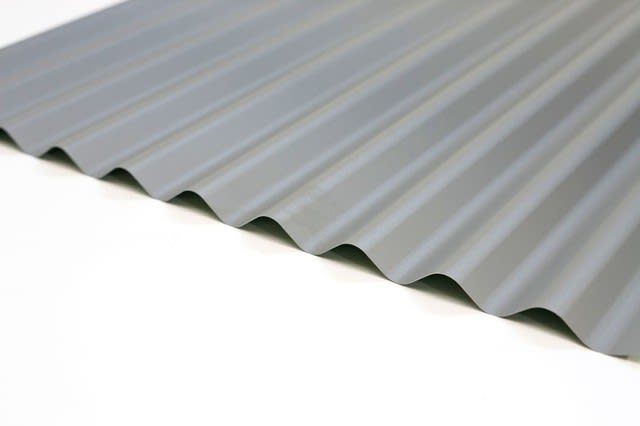

こちらのクローラー痕は幅 2.6 km で、 “A-1” で見たクローラー痕の4分の1にも満たない。形状は “A-1” と同様で、両側の海底表面が比較的滑らかであるのに比べ、荒れた状態で陥没している。“A-1” との違いといえば、“A-2” では幅がずっと狭いことと、クローラー痕が波型トタン板のような “キャタピラ痕状” になっていることである。

“キャタピラ痕状” もしくは “キャタピラ痕的” と言うときもあるが、言うまでもなく、あくまでも “たとえ” であって、実際にキャタピラが残した跡と主張しているわけではない。“波型トタン板” のような凹凸があるとも言うし、“凹凸ストライプ” があるとも言う。

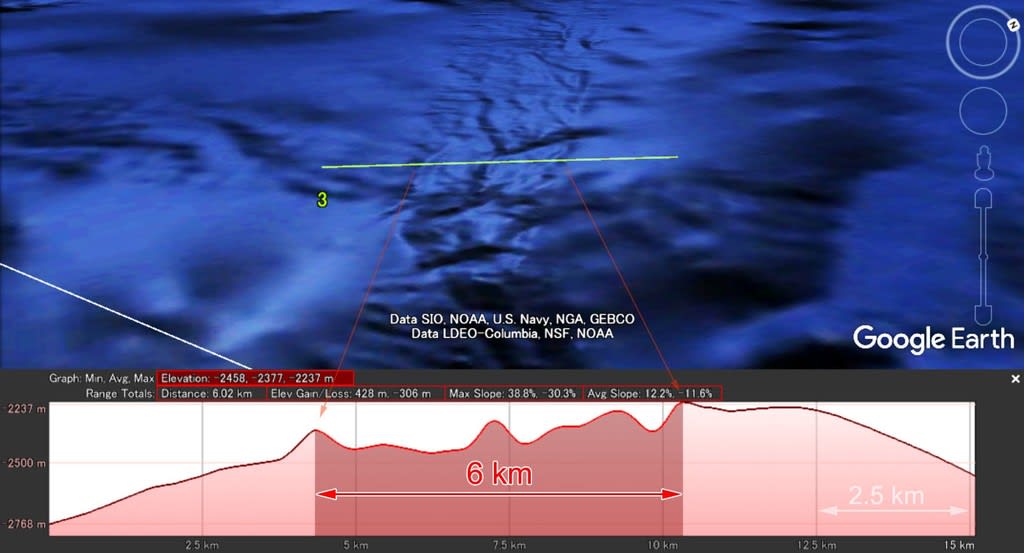

A-3

区画A:断面線3

水色の矢印の方向から断面を見る。

断面線の長さがさほど重要ではない場合は白い矢印は省略するが、断面図の右下端にはちゃん総距離が表示されている。ここでは 15 km と出ている。断面図での1区間はここでは 2.5 km である。そして、クローラー痕自体の幅は 6 km である。もう一度 区画A全体の画像をご覧いただきたい。

“A-1” のクローラー痕の幅は 10 km だった。こちらのクローラ痕の “A-3” での幅は 6 km である。クローラー痕の幅は場所によって変化するために測る場所によって数値が異なることがある。しかし、“A-3” という場所での幅は 6 km である。

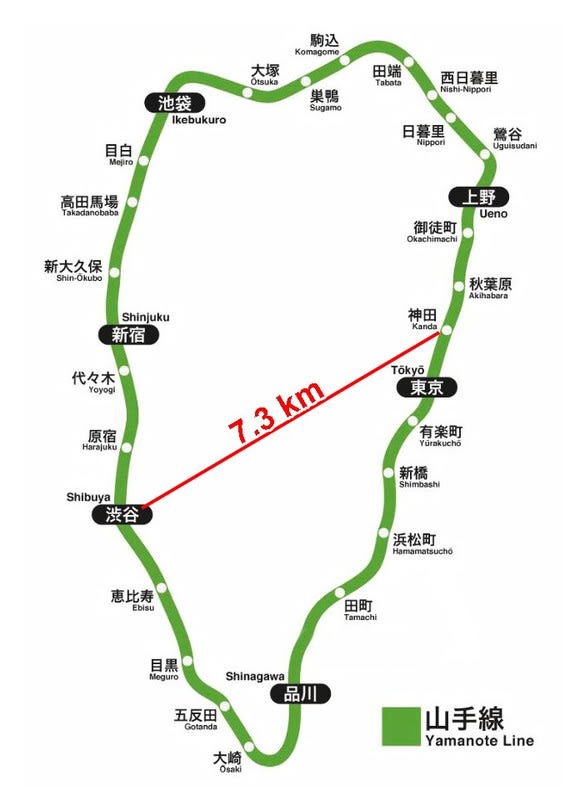

6 km という距離がどれだけのものかイメージできるだろうか?

右の図は山手線の駅どうしの間の直線距離を、ほんの一部だが計測した結果である。

新宿駅と東京駅との間の直線距離が 6.1 km である。

“A-3” のクローラー痕では、幅が 6 km であり、その幅のクローラー痕が 200 km 以上延々と続いている。

ふつうに考えて、幅が新宿駅から東京駅にまたがるくらいの大きさの物体が、少なくとも 200 km 以上海底を移動したということになる。そう考えるほかはないだろう。違うだろうか?

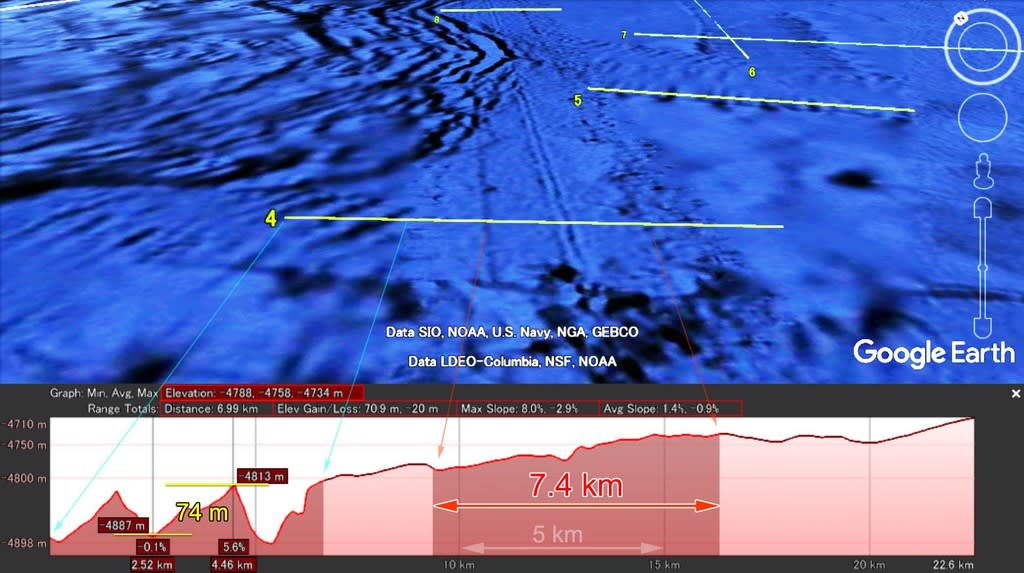

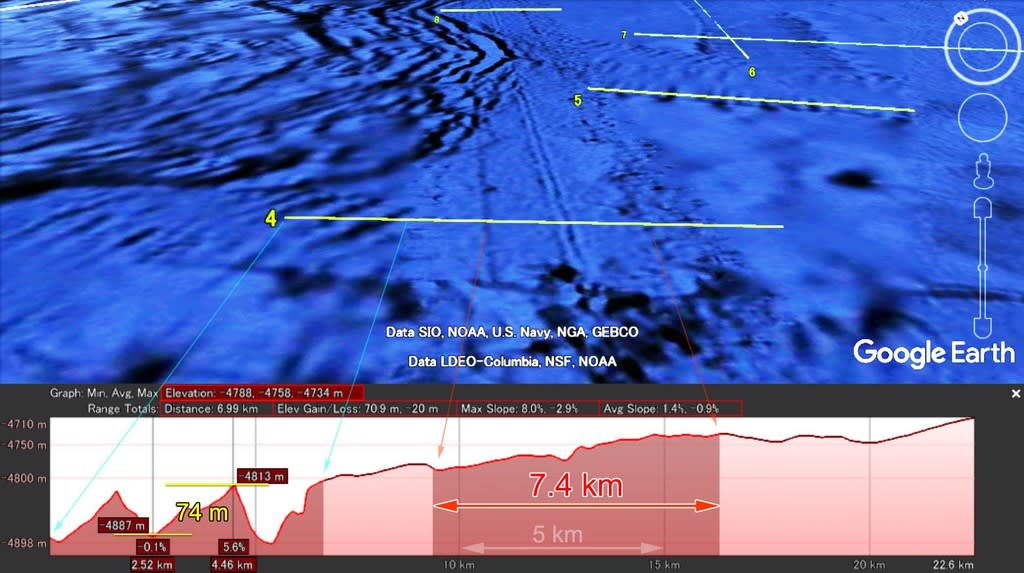

A-4

区画A:断面線4

水色の矢印の方向から断面を見る。

この “A-4” の断面図はかなり複雑である。まず、主となるクローラー痕は薄いピンクの矢印で示されている。その幅は 7.4 km であり、真っすぐに走るクローラー痕の帯の中央には特徴的なラインが見える。断面図で見ても、“センターライン” に相当する位置に凹みが見られる。

それでは、ブルーの矢印で示されている左側の鋭い凹凸は何なのか?こちらもクローラー痕なのだが、センターラインのある右のクローラー痕の下に横から潜りこんでいるように見える。そもそも “A-4” の断面線はこのクローラー痕を横断しておらず、進行方向にほとんど平行である。凹凸の高低差が 74 m と黄色で表示されている。

以下の大きな画像で改めて見ると、(水色の矢印に沿った)センターライン付きのクローラー痕が通過する前に上からほぼ垂直に下りてきていたクローラー痕が “A-4” の断面線に少しかかっていたのである。

そして、先に存在していたこのクローラー痕はかなり深い起伏を残していたのである。それが高低差 74 m のキャタピラ痕状のクローラー痕である。

センターライン付きのクローラー痕は左側の高低差の激しいキャタピラ痕状のクローラー痕よりもはるかに平坦な起伏を示している。このようにクローラー痕には幅の違いだけでなく、形状にもいろいろなバリエーションがある。

“A-4” の断面線は、左のキャタピラ痕の凹凸ストライプに対して直角に近い角度で切断していたために、キャタピラ痕の高低差が比較的顕著に表示される結果となっている。

センターライン付きクローラー痕の幅は 7.4 km である。右の 渋谷駅と神田駅との直線距離の 7.3 km とぜひ比べて頂きたい。

A-5

区画A:断面線5

水色の矢印の方向から断面を見る。

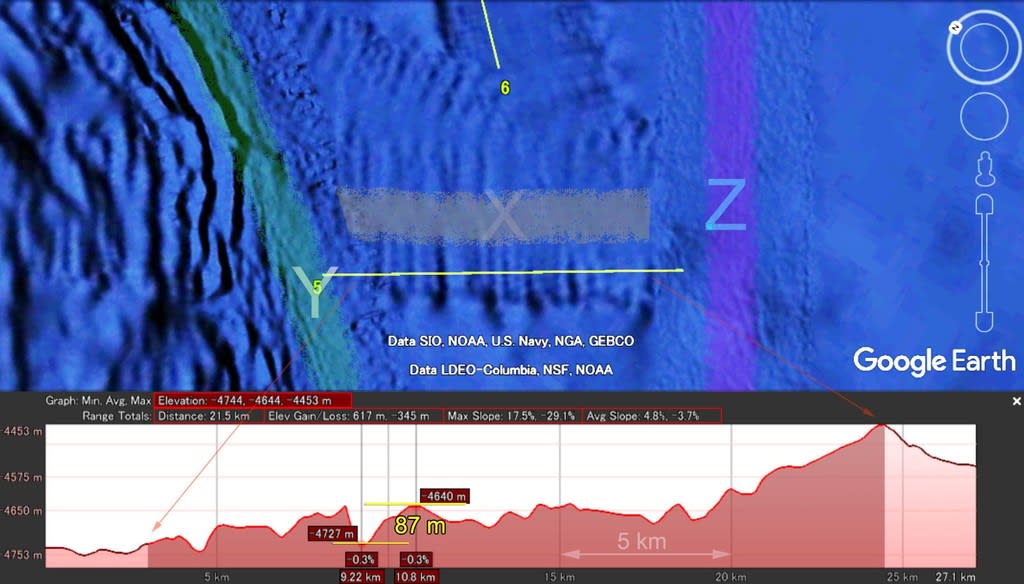

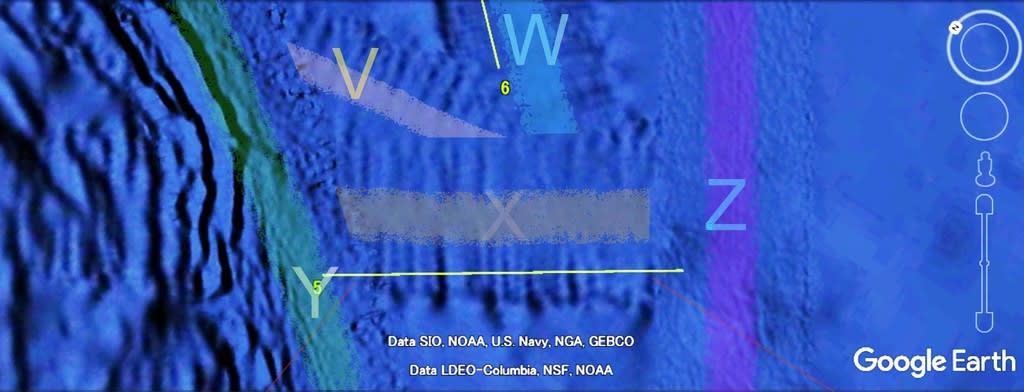

この “A-5” の断面線は、クローラー痕を横断した幅を示しているのではなく、長いクローラー痕の “縦” の一部を示している。それもクローラー痕の中央ではなく、片方の縁(へり)の部分である。画像の上半分の海底表面画像で見ても、下半分の断面図で見ても、このクローラー痕も “キャタピラ痕タイプ” であることがわかる。しかし、海底表面画像で見ると、高低差の大きいのはクローラー痕の縁(へり)部分のようで、中央部分は比較的平坦に見える。

さて、ここでもクローラー痕のかなりの輻輳が見られる。この “A-5” でフィーチャーしている以下のクローラー痕 X の両端は、 Y と Z という別のクローラー痕によって “上書き” されて消えている。この区域ではクローラーの活動がかなり活発で、その痕跡であるクローラー痕も何重にも “オーバーラップ” して、下のより古いクローラー痕は上書きされて消去されてしまっているようだ。

さらに言えば、クローラー痕 X の下に 断面線 “A-6” と平行の別のクローラー痕 W? が見て取れる。

この W の下にも X と W の成す角度の中間の角度で もう一つのクローラー痕 V? が潜り込んでいるのが見えないだろうか。ちなみに、クローラー痕 V, W, X, Y, Z のそれぞれの幅は、7.4 km から 13 km である。

こうしたクローラー痕の “輻輳的オーバーラップ” は、同時期に起きたとは限らない。その痕跡の鮮明度、ぼやけ度から判断して、かなりの時代(数百年から数万年)を隔てているように思える場合もある。

A-6

区画A:断面線6

水色の矢印の方向から断面を見る。

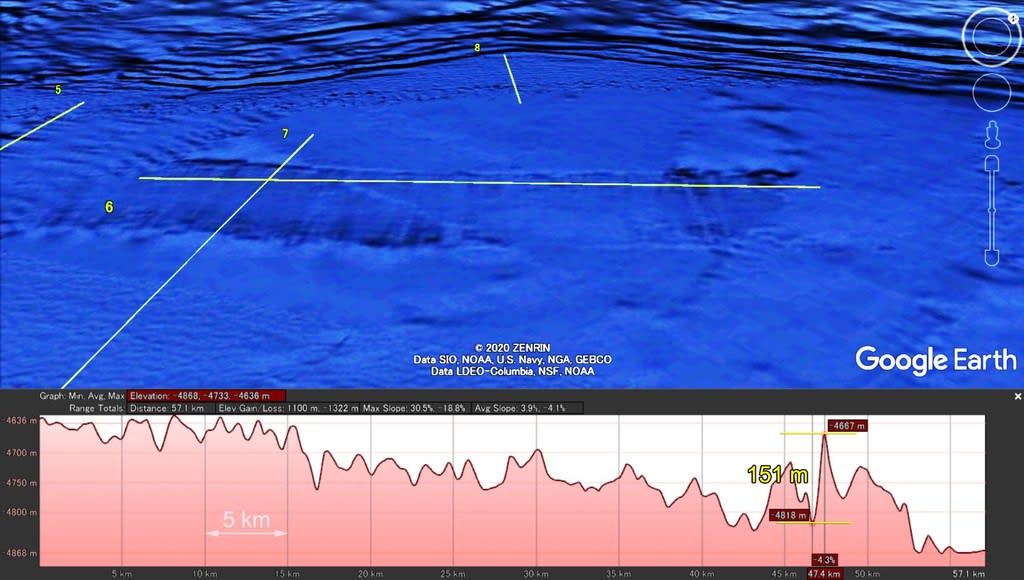

さて、この “A-6” の断面線は、1つ前の “A-5” と同様、クローラー痕の “横” の幅を示しているのではなく、長いクローラー痕の “縦” の一部を示している。このクローラー痕の “横幅” については、さらに次の “A-7” で詳述する。

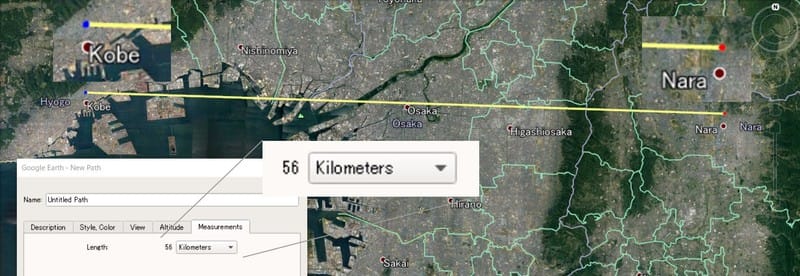

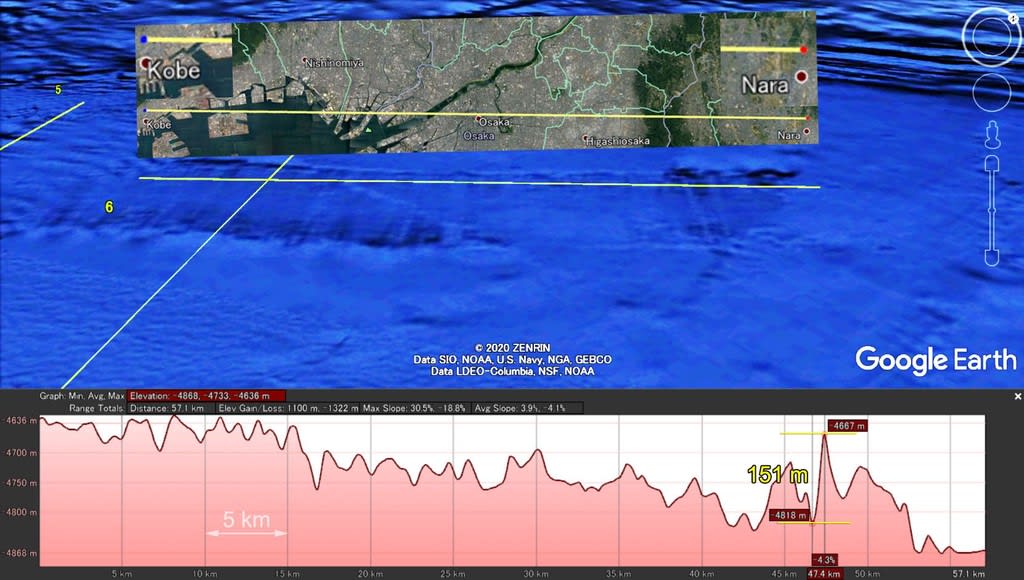

実はこの “A-6” も両端が上書きされて消えている “比較的” 短いクローラー痕であるが、それでも長さは 57.1 km ある。この長さの目安として、“56 km の地上の例” を以下に挙げておこう。神戸と奈良の間の直線距離 である。

以下のようにすれば、もっとわかりやすいであろう。

さて、これだけの距離の間をキャタピラ痕状の軌跡が続いており、その起伏の最大高低差は 151 m である。高低差の平均は 30 m ほどであろうか。

人間の尺度からすると、57 km という距離は、たいへんな距離である。しかし、クローラーの観点からすると、数百キロ、数千キロが普通である。50 km や 100 km は例外的に短いケースで、しかもそれらの多くは他のクローラー痕によって上書きされて短くなっているのだ。このクローラー痕の幅は、次の “A-7” できちんと示すが、先に数値だけ出しておこう。幅は 11.7 km である。

A-7

区画A:断面線7

水色の矢印の方向から断面を見る。

まず、この断面線 “A-7” は2つのクローラー痕をまたいでいる。左側は “A-6” で見たばかりの、両端が上書きされて寸の詰まったクローラー痕で、今度は進行方向に沿って見ている。見やすくするために断面線と数字の “6” を消してある。

両者の幅と表面の起伏・形状からすると、この2つは別種のクローラーの軌跡であるように思える。便宜上、ここでは “緑” と “赤” と呼び分けていく。

ここの “緑“ のクローラー痕の断面図に関連しては、“A-6” ですでにその “キャタピラ痕的” 痕跡を確認してきた。

同じクローラー痕を、今度は移動線を横断した断面線で見ている。

左の “緑” の矩形の方だけを、今は見て頂きたい。この矩形はもちろん、このクローラー痕を刻印したはずのクローラー自体の断面図を単純化して想定したものである。なぜかこのクローラーはかなり横に傾斜して進んだように見える。しかも、海底表面の傾斜に対して反対の側に傾斜している。クローラーのその傾斜が海底表面の左右不均等の帯状陥没として “刻印” されている。緑” のクローラーのここでの通過に際しては、右の “赤” よりもはるかに大きな圧力が加わったように思える。

とにかく、この緑の矩形に相当する大きさの何らかの物体がこの海底表面をほぼ直進し、その痕跡を残したものと考える他はないであろう。その “物体” というか、“移動マシーン” というか、“得体のしれないもの” を、「海底考古学」 では、“クローラー(crawler : 這うもの)” と呼んでいる。

想定されるクローラーの大きさ:

“緑” のクローラーは、横幅が 11.7 km である。右の赤いほうは、それよりも大きく、横幅は 13 km ある。クローラーの外見、デザイン、構造については何もわかっておらず、横幅だけがかなりの信憑性をもって計測できるのみである。クローラーの断面が矩形であるという保証もまったくなく、ここでは単に人間の技術的発想で最も単純な断面として仮に想定しているだけである。かまぼこ型の断面であるかもしれない。

さて、右側の “赤” のほうだが、こちらは “緑” よりも横幅が広く、ひと回り大きなクローラーと考えられる。このクローラーが残したクローラー痕は “緑” のものとはまったく違う。こちらは “キャタピラ痕状” ではなく、かといって決して滑らかとは言えない、均一な凹凸を残している。そして、移動線に沿って中央に特徴的な “センターライン” が見られる。いずれにせよ、元の海底表面に対する影響・改変は “緑” のクローラーに比べてずっと少ない。

A-8

区画A:断面線8

水色の矢印の方向から断面を見る。

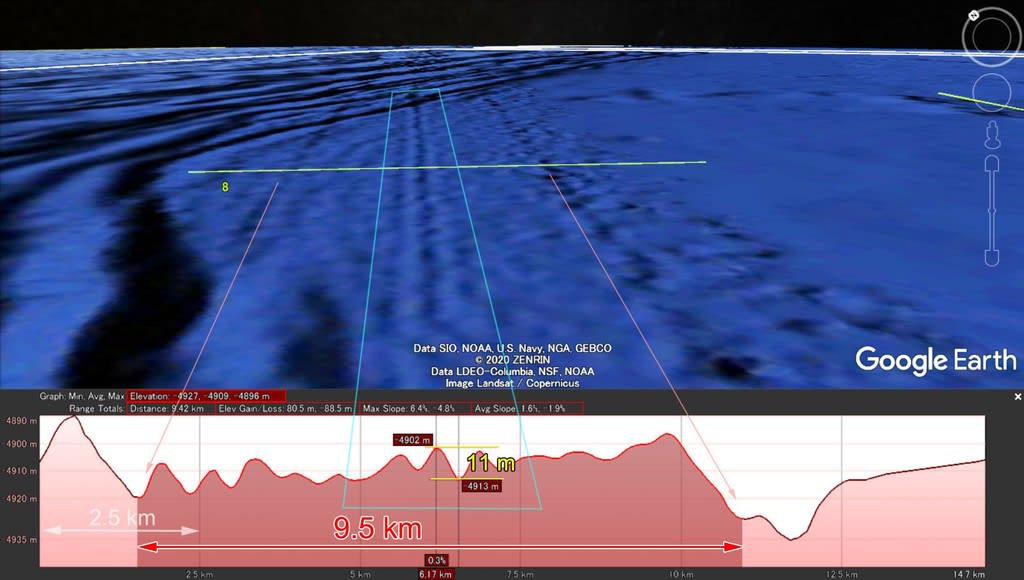

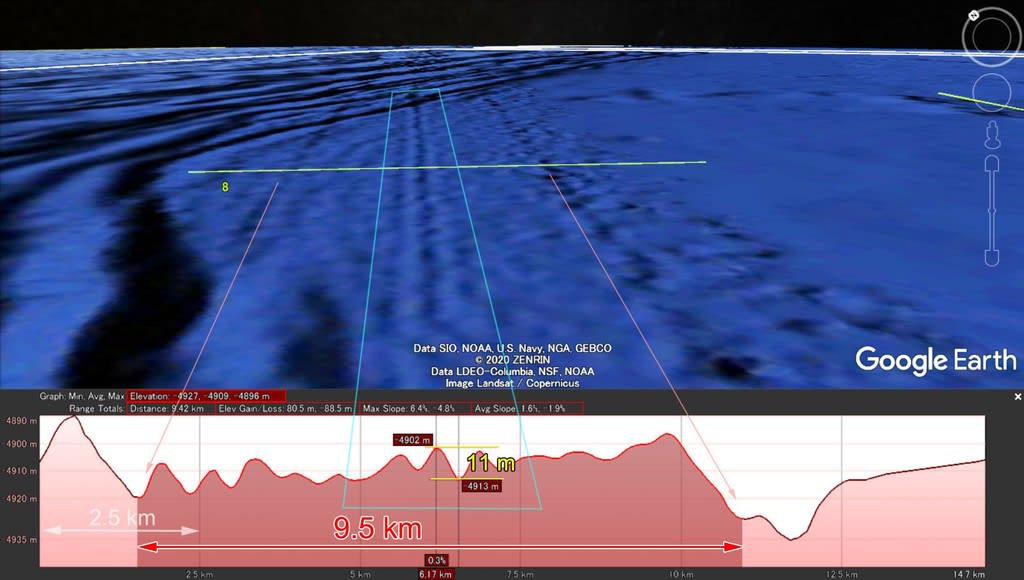

区画A最後の断面線である。

この “A-8” は “センターライン付きのクローラー痕” である。クローラー痕の幅は 9.5 km である。緑の断面線はクローラー痕を “横断” しているのだが、断面図ではまるでキャタピラ痕のような起伏を成している。波形トタンのような平行の波状隆起でなくても、単にランダムな凹凸があるだけでも上の断面図のような起伏を示しても不思議はない。

しかし、中央のセンターライン付近の隆起はランダムなものではなく、クローラー痕の動線のほぼ中央に一貫して走っているように見える。水色の縦長の台形で示した部分が “センターライン” である。1本の線状隆起ではなく、平行の3本の線状隆起が中央を走っている。その隆起の高低差は 11 m である。

センターラインのある身近な帯状のものと比べてみよう。左のハイウェイの横幅が 9.5 km だったらどんなイメージかを表わしている。

最後にあらためて 区画 の全体を見ておこう。「海底考古学」 においては、サイズが非常に重要である。以下の画像は、区画Aの上に同スケールの日本地図の一部を重ねて、クローラー痕の大きさを実感して頂くために作成したものである。ご注意いただきたい。馴染みのない海底の様子を馴染みのある陸地に重ねてみただけである。

クローラーの活動は人類の技術的・工学的キャパシティをはるかに超えているように思える。クローラーの活動の痕跡だけからでもそう判断せざるを得ないであろう。

コメント

Unknown

新年おめでとうございます

さて、以前より世の中の不可思議に興味を持っておりまして

この記事も真剣に読んで、いったい何であるのか大いなる謎と思っておりました

ところが、先程Twitterにて、その謎に関連あると思われるツイートに出合いました!

https://twitter.com/UF_dynasty/status/1344453664874717184?s=20

https://twitter.com/teruko_JMYG_bot/status/1344454200348925952?s=20

このツイートへの返信に、この記事のリンクを貼らせていただきたいので

よろしくお願いしますm(__)m

サラッとスマイル さま

リンクフりーですので、ご自由にどうぞ。