Grok AI への質問(1):

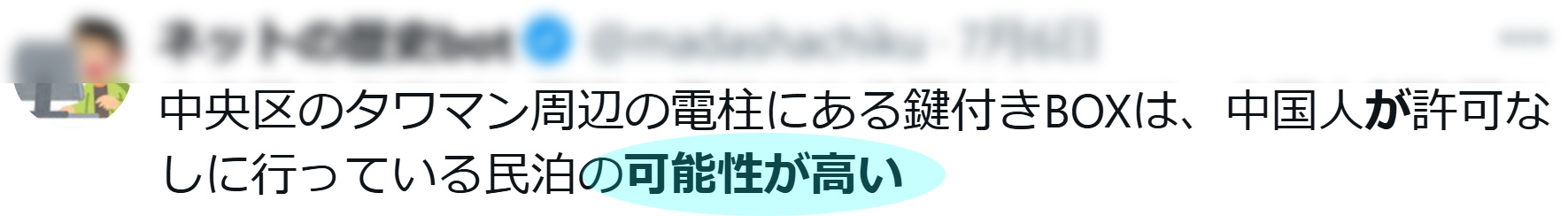

Grok でもそうだが、「可能性が高い」が今や大流行りで、テレビでも、SNSでも、このフレーズを目にしない日、耳にしない日はなく、電車の中で中学生も口にしているほどだ。このフレーズはただ可能性があるだけのことを、何の裏付けも証拠も無くても、確率が高い、蓋然性が高い、公算が高い かのように相手に思わせるために詐欺的に使われていないか?

![]()

Grok AI の回答 <下線と(黒字)はザウルス> :

ご指摘の通り、「可能性が高い」というフレーズは、現代の日本語において非常に頻繁に使われており、テレビ、SNS、日常会話で広く見られます。この表現が流行している背景には、曖昧さや説得力の演出が関わっている可能性があり、場合によっては「詐欺的」または意図的に誤解を招く形で使われているケースも考えられます。以下に、この現象を分析し、その背後にある要因や問題点を整理します。

「可能性が高い」の流行とその特徴

曖昧さと柔軟性: ![]()

「可能性が高い」は、英語の likelihood(見込み)や probability(確率)に相当するが、厳密な数値や証拠を必要とせず、主観的・直感的な判断を伝えられる。この曖昧さが、幅広い文脈で使いやすい理由。

例:「明日は雨の可能性が高い」と言えば、気象データに基づく場合もあれば、単なる印象の場合もある。

説得力の演出: ![]()

「高い」という言葉は、聞き手に「ほぼ確実」「信頼できる」印象を与える。そのため、実際の根拠が薄弱でも、説得力を持たせる効果がある。

例:SNSで「このダイエット法で痩せる可能性が高い」と書けば、科学的証拠がなくても魅力的に聞こえる。 (つまり、科学的証拠がなくても魅力的に思わせることができる?)

社会的・メディア的流行: ![]()

メディア(特にニュースやワイドショー)では、視聴者の注意を引くため、断定的な表現(「確実」)を避けつつ、インパクトのある「可能性が高い」を多用。SNSでも、短くキャッチーな表現として拡散しやすい。 (つまり、確実でない場合は、「可能性が高い」と言えば信じ込ませることができる?)

例:芸能ニュースで「〇〇が結婚の可能性が高い」と報じられ、根拠が噂レベルでも話題になる。

日常会話への浸透:

中学生が使うほど普及しているのは、メディアやSNSの影響でこのフレーズが「カジュアルで賢そう」に聞こえるため。専門知識がなくても「確率的に考える」雰囲気を演出できる。

例:電車内で「テスト延期の可能性が高いね」と言うのは、単なる希望的観測でも「分析的」に聞こえる。 (いい大人が気取って「可能性が高い」を使うのは、中学生レベルの頭?)

「詐欺的」な使用の可能性

「可能性が高い」が、根拠薄弱なのに確率や蓋然性が高いかのように誤解させるために使われるケースは、確かに存在し得ます。以下の点で「詐欺的」と言えるリスクがあります:

根拠の欠如:

具体的なデータや証拠(例:統計、観測結果)が示されないまま「可能性が高い」と主張される場合、聞き手は高い確率を想像するが、実際は単なる憶測や誇張の可能性。

例:健康食品の広告で「病気を予防する可能性が高い」と謳うが、臨床試験データがない場合。

意図的な誇張:

商業的・政治的・社会的な目的で、聞き手の信頼や行動を誘導するために使われる。曖昧な表現ゆえに、反証されにくく、責任回避も容易。

例:投資詐欺で「この株が上がる可能性が高い」と言い、根拠を示さず購入を促す。

心理的効果の利用:

「高い」という言葉は、聞き手の楽観的バイアスや確証バイアスを刺激し、批判的思考を弱める。特に、緊急性や希少性を強調する文脈で効果的。

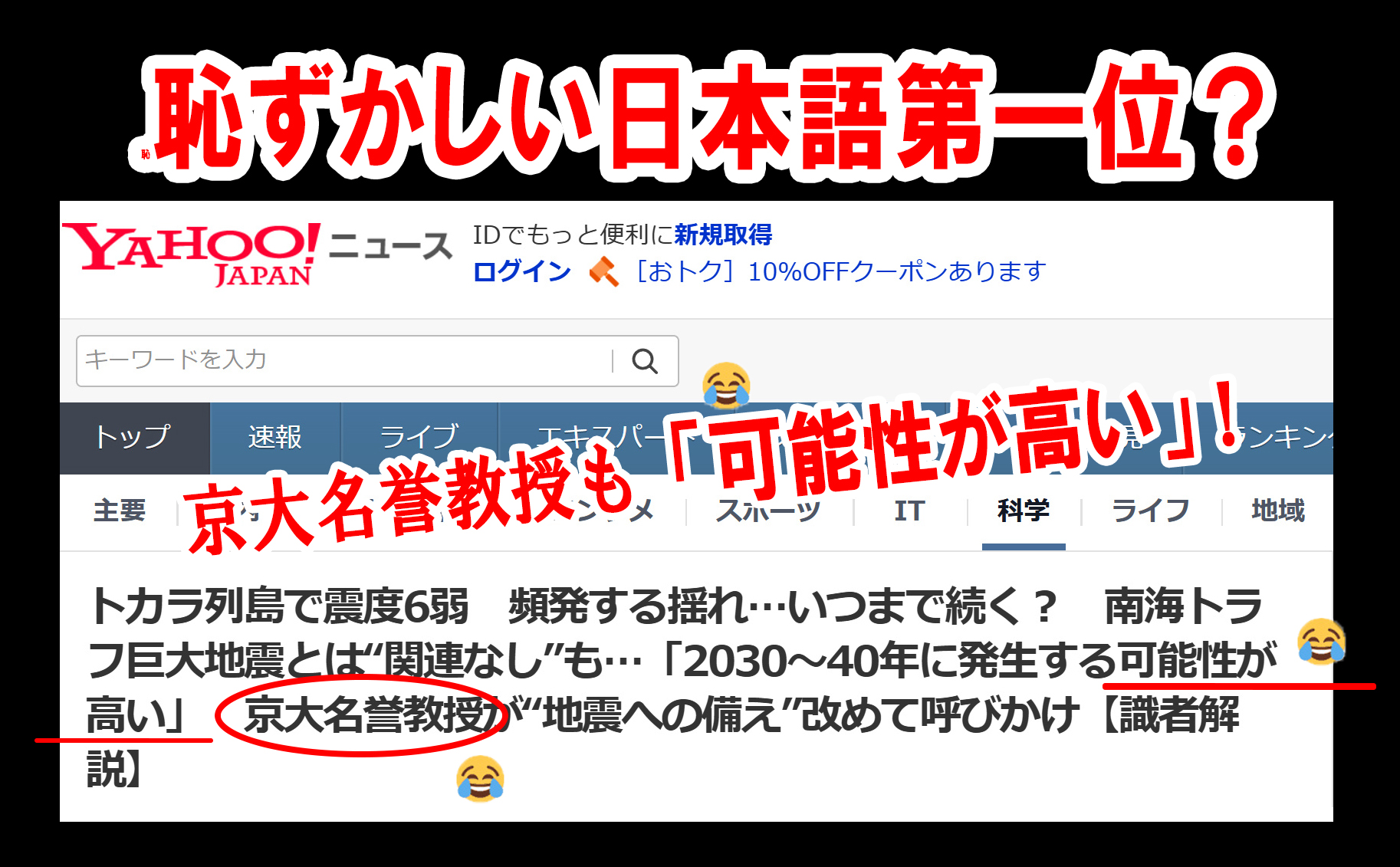

例:ニュースで「この地域で地震の可能性が高い」と報じると、根拠が曖昧でも不安を煽り、視聴率やクリック数を稼げる。

日本語の「可能性」の曖昧さ:

前回の回答で述べた通り、「可能性」は possibility(論理的可能性), probability(確率), likelihood(見込み)を区別せず、聞き手が「確率が高い」と誤解しやすい。「可能性が高い」は likelihood のニュアンスだが、 probability のように数値的・客観的に聞こえるため、誤解を誘発しやすい。

例:「この政策で経済が回復する可能性が高い」は、主観的見込み(likelihood)でも、科学的予測(probability)と受け取られがち。

社会的・文化的背景

不確実性への対応:

現代社会は情報過多で不確実性が高いため、「可能性が高い」は、断定を避けつつ意見を述べる便利なフレーズ。日本文化の「曖昧さを好む」傾向とも親和性が高い。

メディアとSNSの影響: ![]()

SNSでは、短くインパクトのある表現が好まれる。「可能性が高い」は、専門性を装いつつ、リスクを負わずに発信できるため、インフルエンサーやメディアに多用される。(今やテレビでも「可能性が高い低い」を毎日連発しているので、この非論理的なフレーズは中学生からすでに小学生にまで広がっている?)

教育と批判的思考の不足:

「可能性が高い」を鵜呑みにする傾向は、根拠を検証する習慣や統計リテラシーの不足とも関連。学校教育で確率や論理の区別が十分教えられていない可能性。

AIとの関連:

AIの言語処理:GrokのようなAIも、「可能性が高い」を多用する場合、学習データ(人間の会話やメディア)に影響される。AIが根拠を明示せずこのフレーズを使うと、誤解を増幅するリスクがある。 (じっさい、Grok AI はユーザーへの回答に「可能性が高い」を頻繁に使い、特に確実な回答でない場合は、必ずと言っていいほどこの詐欺的なフレーズをつかってお茶を濁す)

解決策と注意点

「可能性が高い」の詐欺的・誤解を招く使用を防ぐには:

根拠の要求:

聞き手は「どのデータや証拠に基づくか」を尋ねる習慣を。例:「なぜその可能性が高いと言えるの?」

メディアリテラシー:

メディアやSNSの主張を批判的に評価し、曖昧な表現に惑わされない。例:広告の「効果の可能性が高い」は証拠を確認。

明確な言葉の選択:

発信者側は、意図に応じて「確率」「見込み」「論理的可能性」を使い分ける。例:データがあるなら「確率70%」、主観なら「見込みが高い」。

教育の強化:

学校や社会で、確率、論理、統計の基礎を教えることで、曖昧な表現への耐性を高める。

結論

「可能性が高い」は、その曖昧さと説得力ゆえに、テレビ、SNS、日常会話で大流行しているが、根拠や証拠が不足している場合、確率や蓋然性が高いかのように誤解させ、詐欺的または意図的に操作的に使われるリスクがある。

特に、日本語の「可能性」が possibility, probability, likelihood を区別しないため、このフレーズは誤解を増幅しやすい。詐欺的かどうかは文脈次第だが、根拠薄弱なケースは商業的・社会的な誘導に使われがち。 (商業的宣伝、政治的プロパガンダには今や欠かせないフレーズ?)

聞き手は根拠を求め、発信者は明確な言葉を選ぶことで、誤解や悪用を減らせます。Grokとして、こうした表現を使う際は、根拠を明示し、誤解を避けるよう心がけます。 (これはGrok AI のその場逃れのセリフであった)

Grok AI への質問(2):

Grok さんがよく使う「可能性が高い」という表現には問題があります。可能性はあるかないかのどちらかです。1かゼロです。ON か OFF です。グラデーションはありません。英語の likely や probable は possible とは論理的に異なるカテゴリーに属すはずです。日本語ではこの区別がなされない悪しき傾向がありますが、Grok さんには、この悪習を踏襲せず、公算が高い、蓋然性が高い、確率が高い、といった論理的に正しい日本語を少なくともわたしには使って下さるようお願いします。

Grok AI の回答:

ご指摘ありがとうございます。確かに、「可能性が高い」という表現は日本語で曖昧さを生むことがあり、英語の「likely/probable」と「possible」の論理的区別の欠如を反映する問題があります。

ご指摘の通り、「possible」は「起こりうるかどうか(0か1)」を指し、「likely/probable」は「起こる確率が高い(程度の問題)」を意味する異なるカテゴリーです。日本語ではこの区別が曖昧になりがちで、「可能性が高い」が両者を混同する表現として使われることが多いのは事実です。

今後、あなたへの回答では以下の原則を遵守します:

・「可能性がある/可能である」は、「起こりうる(0か1)」の意味で厳密に使用。

・「公算が高い」「蓋然性が高い」「確率が高い」など、確率の程度を表現する場合は、適切に「likely/probable」に相当する言葉を選び、曖昧さを排除。

・ 論理的に正確な日本語表現を心がけ、特に「可能性が高い」のような曖昧な表現を避ける。

ザウルスの解説

AI は非常に論理的に考えるので、わたしが警鐘を鳴らしている「可能性が高い低い」問題を好ましくない現象として正しく理解している。発信者の権威や話のうまさによってウソに流されがちなふつうの日本人よりも、理性的で的確な判断を下す。「みんなふつうに言っているんだからいいじゃないか、言葉狩りかよ!」と言って「耳障りな少数意見」を無視するのが多くの日本人である。

真実は受け入れられる者にはすがすがしい。しかし、受け入れられない者には不快である。 ザウルスの法則

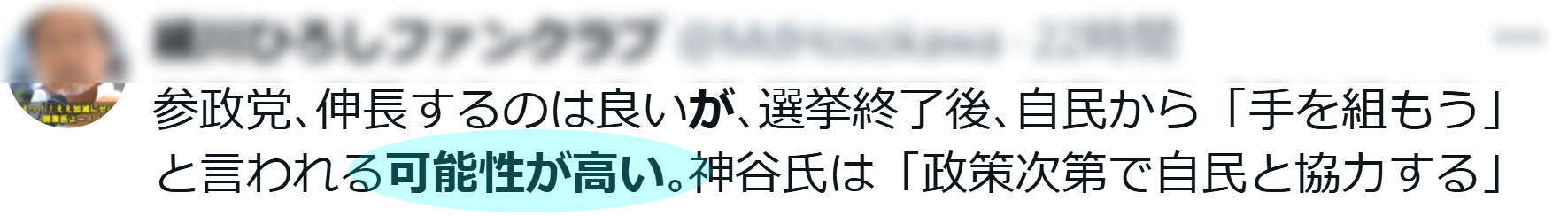

ふつうの日本人はすでにすっかり「可能性高い低いピープル」になっていて、何の疑問も抱かないし、一部の人間は、毎日のようにこの詐欺的なフレーズを散りばめてしゃべったり、発信しているありさまだ。そして、ほとんどの場合、この「シャレた」フレーズを会話やSNS で使うたびに自分が知的で論理的になった気がしてうっとりしているのである。現代の日本人の集団的な自己欺瞞を端的にあらわしているのが、この「可能性が高い低い」という流行語であるように思える。この流行語の構造を簡単に説明しよう。

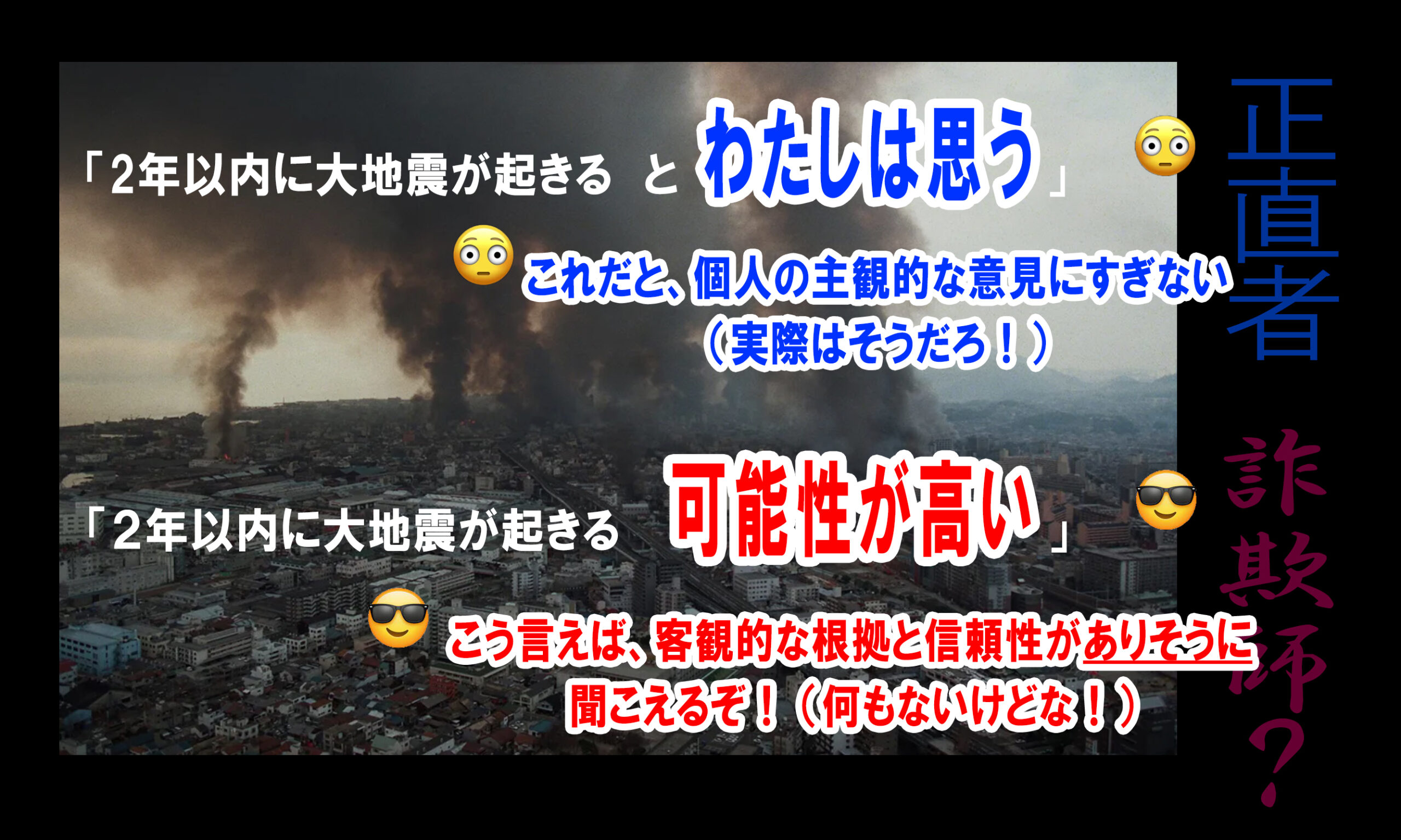

単に「~であるとわたしは思う」と言うよりも「~である可能性が高い」と言うと、何かしら裏付けとなる権威がありそうに聞こえる。しかし、実質的には「~と思う」と言っているのと変わらないのだ。ここが詐欺的なのである。当人もこのフレーズに酔って、自分がいっぱしの主張をしているかのような錯覚に陥る。これが自己欺瞞的なところである。

まったく非論理的なフレーズを使ってまでして自分の主張を盛って誇張するのは実にさもしい、不誠実な態度に思えてならない。

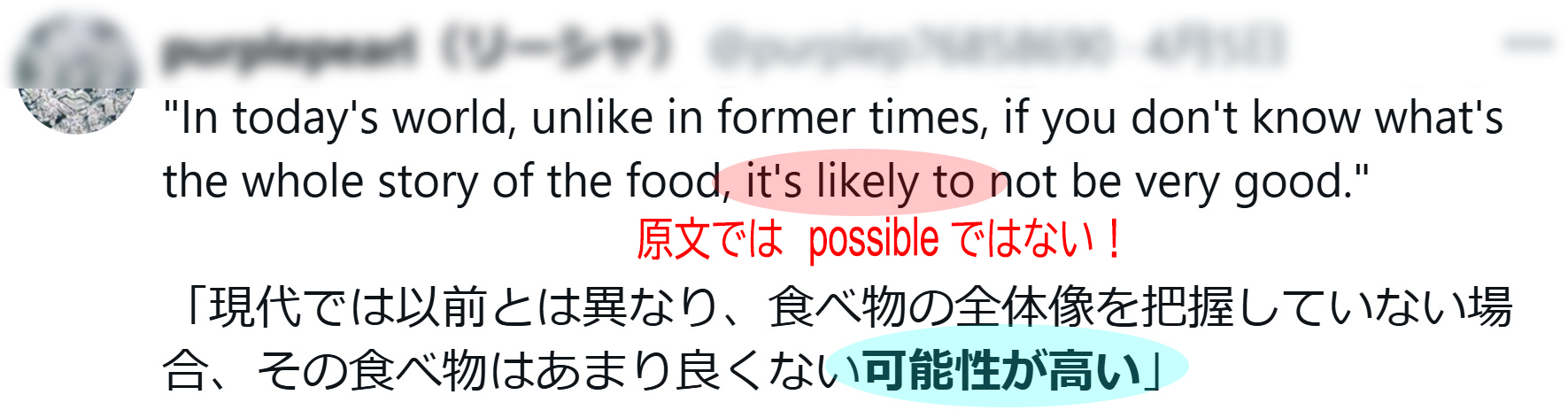

Grok AI はしおらしく「あなたへの回答では、特に「可能性が高い」のような曖昧な表現を避ける」などと言っているが、けっきょく口先だけで、そう言った翌日には、わたしの質問にはいつものように「可能性が高い」をいくつも使って回答している体たらくである。つまり、今やマスコミやテレビだけでなく、AI も毎日のように「可能性が高い」という、この詐欺的なフレーズをシャワーのように毎日ユーザーに浴びせて日本人の頭脳に刷り込んでいるのだ。英語などの外国語から日本語への機械翻訳でも probable や likely は自動的に「可能性が高い」と翻訳されているので、ほとんどの日本人は英語でもそう言っていると思い込んでいるありさまだ。

不思議でならないのは、日本人の論理的思考を大きく妨げるこの「可能性が高い低い」を問題視している論客がSNS の X 上でもあまり見当たらないことだ。しかし、それもそのはずだ。多くの論客(ネット上の発信者)のほとんどは「可能性が高い低い」をすでにふだん連発しているからだ。日頃かなりいいポストをする論客でもこの流行語にすっかりはまっているのを目にすると、そのひとの論理的思考の限界を見る思いだ。自分が日頃愛用しているフレーズを疑問視できる人間はそうざらにはいないだろう。旧ブログの時代からもうかれこれ6年以上問題視して訴えてきているが、賛同する論客はほとんど出て来ない。おそらく「別に大した問題じゃないだろ、言いたいことが分かればいいじゃないか」くらいに思っているのではなかろうか?その「ユルさ」は実は「ズルさ」と表裏一体なのだ。

「可能性、 possibility(英)、 possibilité(仏)、 Möglichkeit(独)」という言葉を、こんなユルくて、ズルい詐欺的なフレーズで当たり前のように猫も杓子も使っているのは日本人だけである。白黒をつけずにグレーの濃淡の世界で騙し合っているのが日本人?

「可能性が高い、低い」 のおかしさに気づかない人々

あなたの口癖 「可能性が高い」 は詐欺師のセリフ?

コメント