前記事に引き続き、日本式サウナの掘り下げであるが、主にランニングと比較することによってその本質をあぶり出す。

1. サウナとランニングの共通点: 自虐的な身体的・精神的負荷

サウナとランニングは、どちらも身体に一定の負荷をかけ、その後に強い解放感や達成感を得る活動である。

サウナ: 高温のサウナ室で汗をかき、水風呂で急冷し、外気浴で「ととのう」体験を目指す。このプロセスは、暑さや冷たさへの耐性と集中力を要求する。

ランニング: 長時間の走行や高強度のトレーニングを通じて、肉体的な限界に挑み、走り終えた後の爽快感「ランナーズハイ」を求める。

両者は「苦痛を耐え抜く」過程を経て、快感やリフレッシュを得る点で構造的によく似ている。この「苦→楽」のサイクルが、日本人の伝統的な価値観である「先苦後楽」と共鳴している可能性がある。

2. 日本的な「先苦後楽」の価値観

日本文化には、努力や苦労を先に経験し、その後に報酬や安らぎを得ることを美徳とする考えが根強い。これは、歴史的には武士道や禅の精神に見られるが、現代でも受験勉強や部活動などの日常的に卑近なかたちでも見られる行動パターンである。

サウナでの体現: 超高温のサウナ室で汗だくになりながらじっと耐え、次に水風呂の冷たさに堪える行為は、「我慢」や「忍耐」を通じた自己鍛錬に通じる。特に「ととのう至福感」は、耐え抜いた者だけが得られる「勝者の報酬」として、精神的な達成感を強化する。

ランニングでの体現: 長距離を走り続ける苦しさや、自己ベストを目指す過酷なトレーニングは、自己克服の身体的実現。ランニング中の「ランニングハイ」、そしてゴール後の解放感は、苦労の果ての「楽=報酬」として一層の価値がある。

この「苦を耐えること自体に意味がある」「自分に勝つ」という感覚が、サウナとランニングの愛好者が重なる背景にあると考えられる。

3. ストイックな精神修養と人格陶冶

日本では、歴史的にも苦行やストイックな行為に人格形成や精神修養の意味を見出す傾向がある。剣道、柔道、弓道、茶道、華道、板前、大工等の職人の修行、日本舞踊、三味線、歌舞伎俳優の修行、等々に見られる不合理なほどの人格主義。そして、苦行と言えば、日本では修験道がそびえたつ。修験道の修行とは霊山での苦行を通してみずからの肉体的、精神的な力を高めることである。修験道が生まれたのは平安時代だが、修験道の根底にあるアニミズムとシャーマニズムは先史時代から地球上のどこの大陸にも存在した人類の精神様式である。サウナやランニングが単なる健康法を超え、「人格陶冶」の場として捉えられる理由は以下のような点にある。

我慢大会の精神性: サウナでの「汗だらだらの我慢大会」は、音(ね)を上げず耐えることで自己制御や精神力を鍛える行為とみなされる。サウナ愛好家の間で「何分耐えた」「何セットこなした」といった話題が盛り上がるのは、忍耐の量を競う一種の修行文化とも言えないだろうか?つまり、超高温のサウナ室は日本人にとっての最大の美徳である「忍耐」をどれだけ体現できているかを競いあうアリーナなのである。

自己との対話: サウナの高温環境やランニングの単調なリズムは、雑念を排除し、自己と向き合う濃密な時間を提供する。これは、禅や瞑想に通じる精神修養の側面を持ち、日本人の「内省」を重んじる文化と見事に符合する。ひたすら高温曝露に黙々と耐えるという「受動性の極限の追求」には日本人のメンタリティの危うさすらのぞいてはいないだろうか?

集団の中の個人主義: サウナやランニングは個人で行う活動だが、サウナ施設やランニングイベントでは仲間との暗黙の共感や競争心が明らかに存在する。楽しさの共有というよりも苦しさの共有であるため、暗黙の深い連帯感が発生しやすいかもしれない。苦行の共有によって、苦行コミュニティの中での称賛、激励を通じての自己確立や承認欲求が満たされる。

4. 健康志向の表層と自虐的ストイシズムの裏面

表向きには、サウナもランニングも「健康のため」「身体のため」と説明されるが、その裏には苦行願望が潜んでいる可能性がある。つまり、みずからの身体を追い込んで痛めつけながら、音(ね)を上げない自分をひそかに自己称賛している日本人的マゾヒズム?

健康志向の社会的正当性: 現代日本では、健康やウェルネスが広く推奨され、サウナ(リラクゼーション、デトックス、血行促進)やランニング(心肺機能向上、ストレス解消)は社会的に承認された活動である。これにより、古色蒼然とした苦行的・修行的な価値追求が「健康」という現代的で、一見合理的な大義名分で覆い隠されているので、違和感なく広く受け入れられやすい?

自虐的修行の隠れた魅力: しかし、実際には「苦しみを乗り越える」過程自体に価値を見出す人がかなりいる?例えば、サウナでの「限界まで耐える」行為や、ランニングでの「自己ベスト更新」は、単なる健康効果を超え、自己超越や精神的な強さの証明(自分に勝った!)として機能しているのではないか?これは、日本文化における「克己心」や「自己犠牲」の美徳と繋がる。「自分との闘い」「自分に勝て!」というフレーズ自体に、もう一方の自分を敵とする自虐性が潜んでいる?

「ととのう」と「ランナーズハイ」の類似性: サウナの「ととのう」状態(交感神経と副交感神経の急激な切り替えによる恍惚感)と、ランニングの「ランナーズハイ」(エンドルフィン分泌による高揚感)は、苦行の末に得られる「至福」として、ストイックな精神修養の報酬となる。これが両者の愛好者を強く惹きつける。しかし、この「至福感」は、サウナでもランニングでも、身体が限界状態になっているために「リングに投げ込まれるタオル」なのである。つまり、その至福感を味わっている余裕などないほどに危険な状態に自分を追い込んでいるということなのだ。それに気づかずにその「タオルの投入」をひたすらめざす愚かさがここにはある?

5. サウナとランニングの重なり: 文化的背景

サウナ好きとランニング好きが重なる現象は、日本特有の文化的背景に根ざしている。

ブームの影響:2010年代以降のサウナブーム(『サ道』などのメディア影響)やマラソンブーム(東京マラソンなどの市民レース普及)は、両者を「ライフスタイル」として結びつけた。サウナを併設したフィットネスクラブで、ランニングマシーンを使ったランニング後のリカバリーとしてサウナを利用する人も増え、相互補完的な関係が形成された。

都市生活のストレス: 日本の都市部では、ストレス社会や長時間労働が背景にあり、自虐的ストイシズムの活動は肉体的にも精神的にも「自己を取り戻す」手段として機能している。サウナとランニングは、短時間で手軽に強烈な達成感を提供し、忙しい生活に効率的に適応した。つまり、サウナもランニングもどちらも忙しい現代人にはうってつけの「プチ苦行」なのである。効率化した快適な生活で、不快を排除した日々送っている現代人だからこそ、逆説的に「プチ苦行」に惹かれるのではないか?

コミュニティの形成: サウナー(サウナ愛好者)やランニングクラブのランナーは、自虐的ストイシズムを共有する潜在的で緩やかな苦行コミュニティを形成している?こうした場での承認や共感が、両者の重なりを強化している?

6. フィンランドとの比較:ストイシズムの違い

フィンランドのサウナ文化では、精神性は「浄化」や「自然との調和」に重点があり、忍耐や苦行そのものに価値を置く日本的なマゾヒズムは希薄。フィンランドではサウナはリラックスや社交の場であり、「耐える」ことより「心地よく過ごす」ことが重視される。日本の「汗ダラダラの我慢大会」や「ととのう」至上主義は、日本独自の苦行賛美と精神修養の解釈 が加わった結果と言えないだろうか?

日本でサウナ好きとランニング好きが重なる背景には、「健康のため」という表向きの理由を超え、「先苦後楽」やストイックな精神修養を重んじる文化が深く関わっている。サウナの「我慢大会」やランニングの「自己克服」は、忍耐や克己心を通じて人格陶冶や精神的な強さを見出す日本的な価値観を反映している。両者は、苦痛を耐え抜いた末の「ととのう」や「ランナーズハイ」を報酬として、現代のストレス社会で自己を鍛え、承認を得る場として機能している。この自虐的ストイシズムは、サウナ発祥国のフィンランドのサウナ文化とはまったく異質な、日本独自のサウナ解釈として際立っている。

サウナは「苦行化」することによって、日本に根付いた?

サウナが日本に入って来た当初(1950年代)はほぼフィンランド式で室温も80℃~90℃だった。しかし、その後の普及期(1970-1980)には次第に設定温度は上がり、当時すでに現在の標準の90~100℃になっていた。つまり、日本人の好みに合わせて10℃アップされたということだ。さて、この100℃までのアップは、フィンランド式の温度設定のままでは日本人には物足りなかったからだと考えられないだろうか?

「物足りない」? そうだ、フィンランド人が「リラックス」を求めるところに、日本人はもっと刺激的で精神的な「苦行」を求めたのではなかろうか?つまり、サウナの高温環境が日本人好みの苦行的な環境として機能していることをサウナ業者が探り当てたと思われる。そして、100℃に設定した?

サウナの普及期(1970-1980)は、町の銭湯にサウナが併設されるかたちで日本の津々浦々にサウナが広がった。家庭に風呂があるのが普通になってきた当時、銭湯離れを食い止めなければならない銭湯のために、「サウナ」は舶来の魅力的な付加価値を提供したのだ。そして、どうやら日本の大衆は生ぬるいフィンランド式ではなく、ガツンとキツい100℃がお好みだったのではなかろうか?

こうして、

1)「ただのリラックス」は 湯船 で、

2)「高温曝露による苦行的自己鍛錬」は サウナ室 で、

という2段階になったと考えられないであろうか?そしてこの後者の「自己鍛錬」の本質は修験道の役行者(えんのぎょうじゃ)にまでさかのぼれる「修行=苦行」なのだ。

「サウナのメリット」は相当にあやしい?

ちなみに、ランニングと筋トレのメリットはわりとはっきりしているが、サウナのメリットとして喧伝されているものには根拠がほとんどなく、単なる思い込みのものが多い。

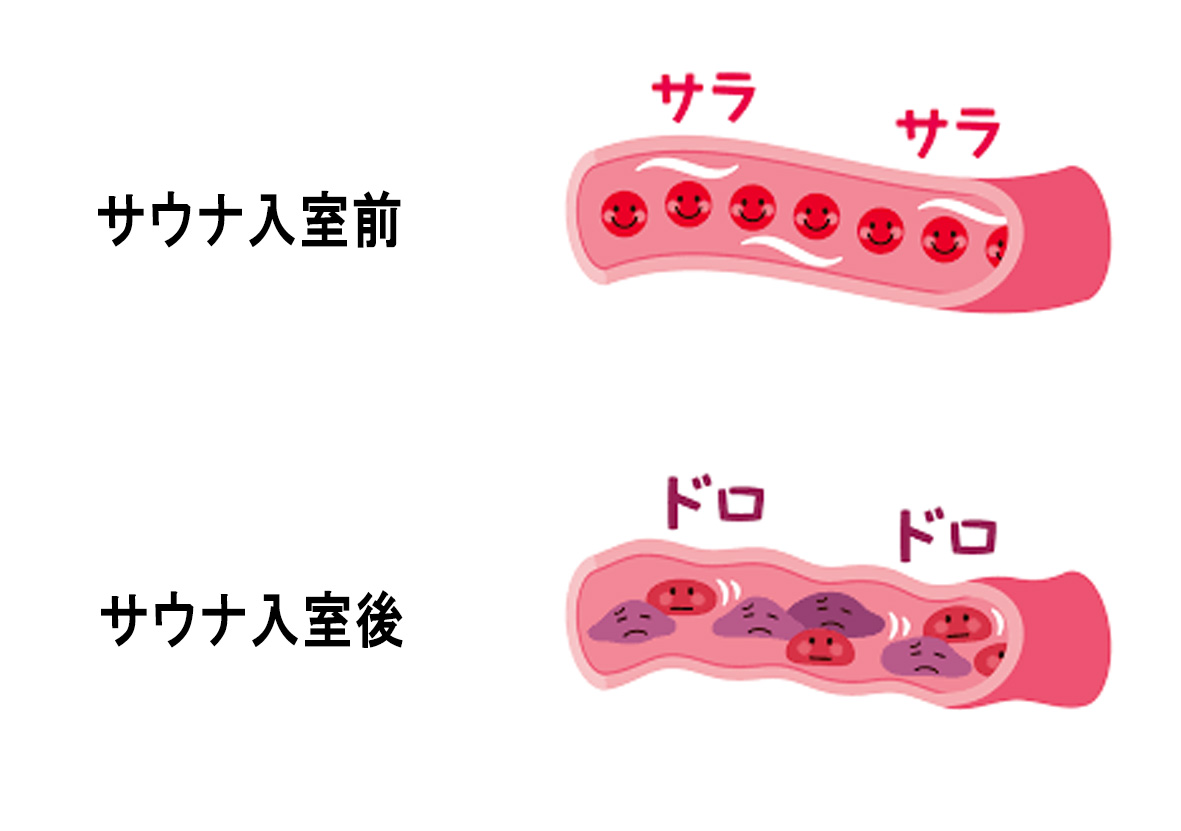

1)血行促進・代謝向上?:高温曝露によって、血行が促進するのは確かだが、大量の発汗によって血管内の水分が脱水化し、血液が濃縮化してドロドロになり、血栓の元になる。これがメリットか?

「高温曝露 → 大量発汗 → 血液濃縮」

これはデマでも何でもなく、まともな人間なら理解できる客観的な事実であるが、サウナ業界にとっては「不都合な真実」である。

2)デトックス効果?:噴き出す汗にじっと耐えていると、身体中の毒素や老廃物が汗と一緒に排出されている「ような気がする」だけ。実際は発汗じたいには、デトックス効果はほとんどないことは医学的、生物学的な常識。しかし、大衆は先入観とイメージで判断?

ネット上のサウナ記事やサウナ店のウェブサイトでは、根拠を示すことなくこの「デトックス効果」という文字列を並べて既成事実化して読者を染脳している。

ネット上のサウナ記事やサウナ店のウェブサイトでは、根拠を示すことなくこの「デトックス効果」という文字列を並べて既成事実化して読者を染脳している。

3)ダイエット効果?:サウナの前後で体重を比べて「おっ、0.7キロ減ったぞ!」と、ダイエット効果を「実感」するひとが多いが、サウナの後のビールやポカリですぐに元に戻る。サウナで出た水分はすぐに戻るが、元からある脂肪はそのまま。サウナで座っているだけの汗なのに、運動をしてダラダラかく汗と同じと思い込んでいる?

サウナにダイエット効果がないことについては専門家の意見は一致している。にもかかわらず、サウナ推しのウェブサイトでは必ずこれがメリットに挙げられている。ほとんど詐欺と言えるほどの誇大広告である。

サウナにダイエット効果がないことについては専門家の意見は一致している。にもかかわらず、サウナ推しのウェブサイトでは必ずこれがメリットに挙げられている。ほとんど詐欺と言えるほどの誇大広告である。

4)美容効果?:サウナの高温曝露によって肌や髪は傷み、シミやしわが増えるというのが美容専門家自身の経験からの指摘。それにもかかわらず、「サウナで美容効果、美肌効果」という文字列の呪文にいくらでも引きずられる哀れな大衆?

「ダイエット効果」と並んで女性にアピールするのがこの「美容効果」だが、美容的にはむしろサウナのデメリットに数えるべきだろう。

はっきり言って、女性がサウナを避けるべき筆頭の理由ではなかろうか?

5)リラックス効果?:フィンランドのサウナは60~80℃が一般的で、穏やかにリラックスできる。しかし、日本のサウナは苦行目的に温度をわざわざ90~100℃まで引き上げてあるので、実際は高温曝露による身体的・精神的ストレスのほうが大きいはず。しかし、その過酷な高温環境での我慢大会というスタイルが定着している現在、人々は日本式サウナの苦行的要素にこそ惹かれてしまう。

こうした日本のグロテスクに変容したサウナをリラクゼーションと呼ぶことはブラックユーモアに他ならない。「サウナはリラクゼーションRelaxation の方法。だから、サウナをすればリラックス Relax できますよ」というトリックがここにはある。

さて、以上の1)~5)の「サウナのメリット」なるものは、けっきょく、科学的根拠のない、ほとんどウソの効果、単なる願望項目の羅列にすぎない。サウナブームの経済効果をねらった組織的な商業的プロパガンダ戦略として詐欺的に喧伝されている疑いがある。市場規模2,800億円のサウナ産業がマスメディア、インターネット、SNSを通じて「サウナ」がいかにトレンディでかっこいいかを大衆に吹き込んでいるということだ。そして、無知なテレビ民やネット民が流行に後れまいとサウナを話題にし、お金を使ってサウナに通うという構造ができあがっているのではないか?

すると、「いや待てよ、どんな産業でも同様の商業戦略を展開しているのではないか?なぜことさらサウナを狙い撃ちするのだ?アンフェアではないか?」という声が聞こえてくる。その批判にはたしかに一理はある。映画産業や観光産業やファッション産業はもっと大規模に展開していることだろう。ザウルスがそういった他の多くの産業を差し置いて、サウナという比較的ニッチな産業を問題にするのは、サウナが人間の体に障(さわ)るからだ。サウナが人々の健康や生死に大きく係わるのに、リラクゼーションという美名に覆われているために、サウナの重大な健康リスクが人々の目には見えにくくなっているからだ。

過酷な環境に耐えることによる自己鍛錬と精神陶冶こそが、サウナやランニングの愛好者が無意識に求めているものなのではなかろうか?サウナ、ランニング、筋トレに苦行的要素があることは否定できまい。それを当人たちは身体的な鍛錬、健康・身体のためであるかのように語るし、実際当人自身もそう思い込んでいる。しかし、彼らを突き動かしているのは、修験道の滝行や火渡りに通じる苦行の精神なのではないか?過酷な環境に受動的に身をさらす苦行を通して、心身の鍛錬と精神の陶冶をめざしているのではなかろうか?

日本人の精神にはそうした 苦行願望のDNA があり、それがサウナやランニングや筋トレといった21世紀の現代において最も洗練された様式にその捌け口を見出しているのではないか?そして、その最大の、そして最悪のものが「サウナ」なのではないだろうか?

日本式サウナ(1)汗ダラ、血ドロのヒーロー?

日本式サウナ(2)サウナは快適社会の「プチ苦行」?

日本式サウナ(3)死亡リスクでもリラクゼーション?

日本式サウナ(4)「ハゲたっていいさ!」「シミなんか気にしないわ!」

コメント