「一番搾り:糖質0」の顕微鏡観察を始めてすぐにアサヒ「スーパードライ」の超ミニ缶を買っていた。当然の順序だと思ったのだ。「一番搾り」、「一番搾り:糖質0」とキリンばかりを問題にしているようで、実はちょっと気が引けていたのだ。ザウルスとしては公正さを期すためにもビール業界最大手のアサヒも調査するのは時間の問題だった。しかし、もしアサヒからはフィラメントがまったく検出されなかったら、キリンとしては厳しい公正さになるかもしれないが、それはそれでやむを得ないだろうと思っていた。

ところがである。超ミニ缶(135ml:110円)というサイズにもかかわらず、「スーパードライ」からは「一番搾り」や「一番搾り:糖質0」に負けないくらいのフィラメントが出てきたのである!

さて、前記事ではキリンの「一番搾り:糖質0」を調査して、レギュラーの「一番搾り」には見なかった青いフィラメントや非常に長いフィラメントに驚き、レギュラーの「一番搾り」よりも「糖質0」のほうがフィラメントが「豊富」である可能性に言及した。実は調査した缶ごとに見つけたフィラメントの数は今までさほど重視していなかった。どれだけあるかという数量以前にとにかくフィラメントが検出されるかどうか、どんなものが出てくるかが問題だったのだ。しかし、「スーパードライ」の超ミニ缶を調査し始めてから、フィラメント数とシャーレ数を記録する必要性に気づいた。

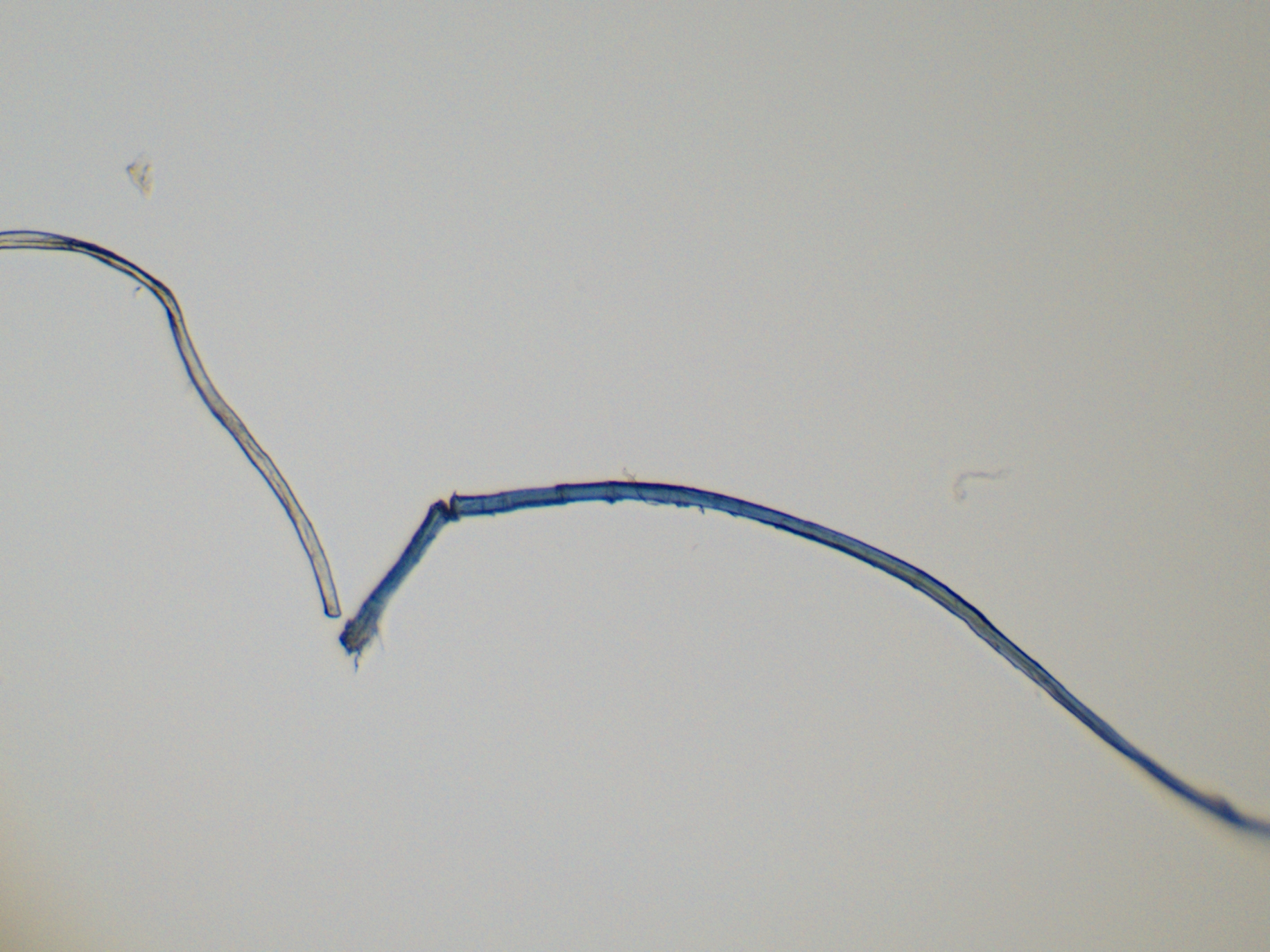

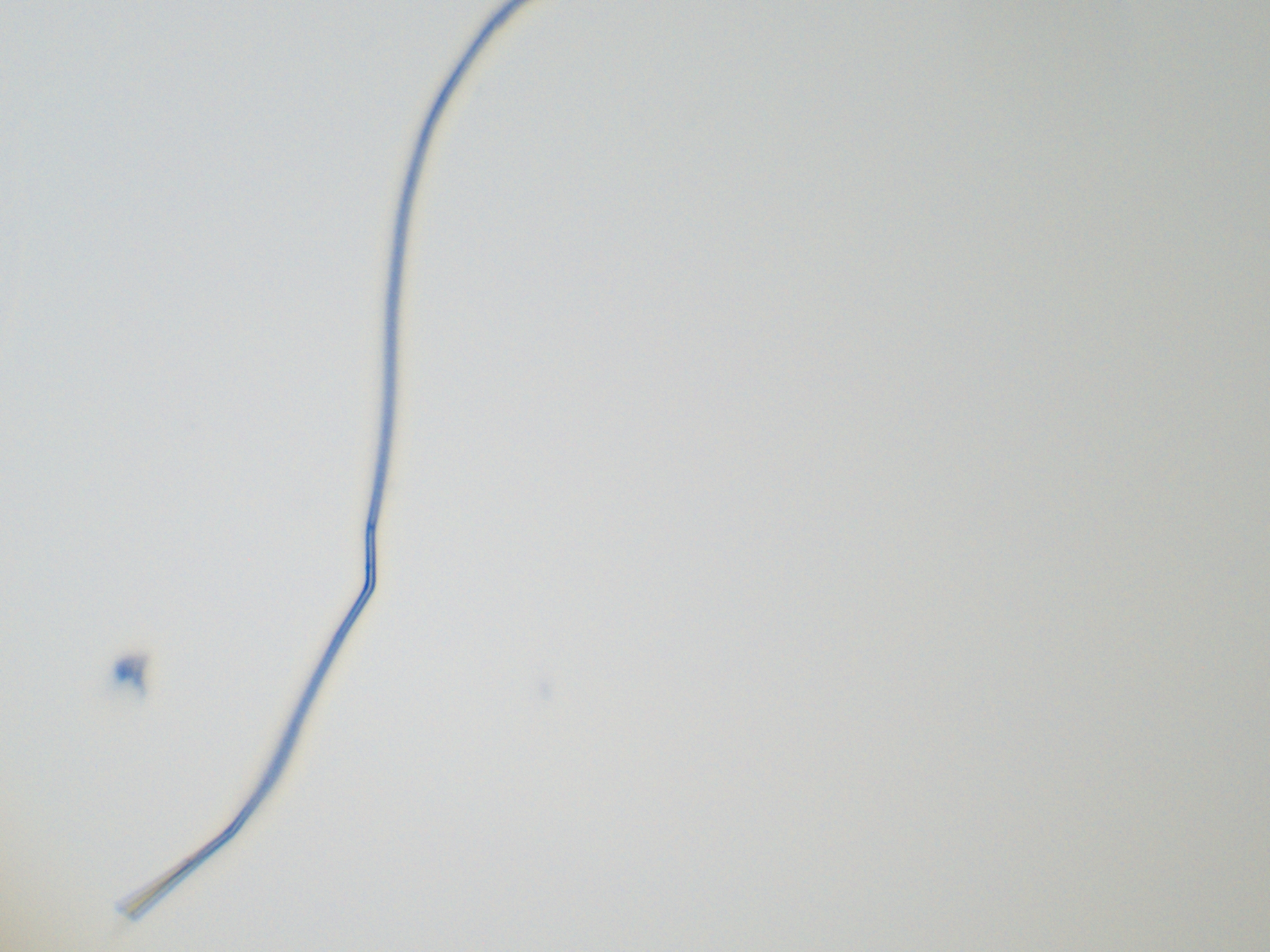

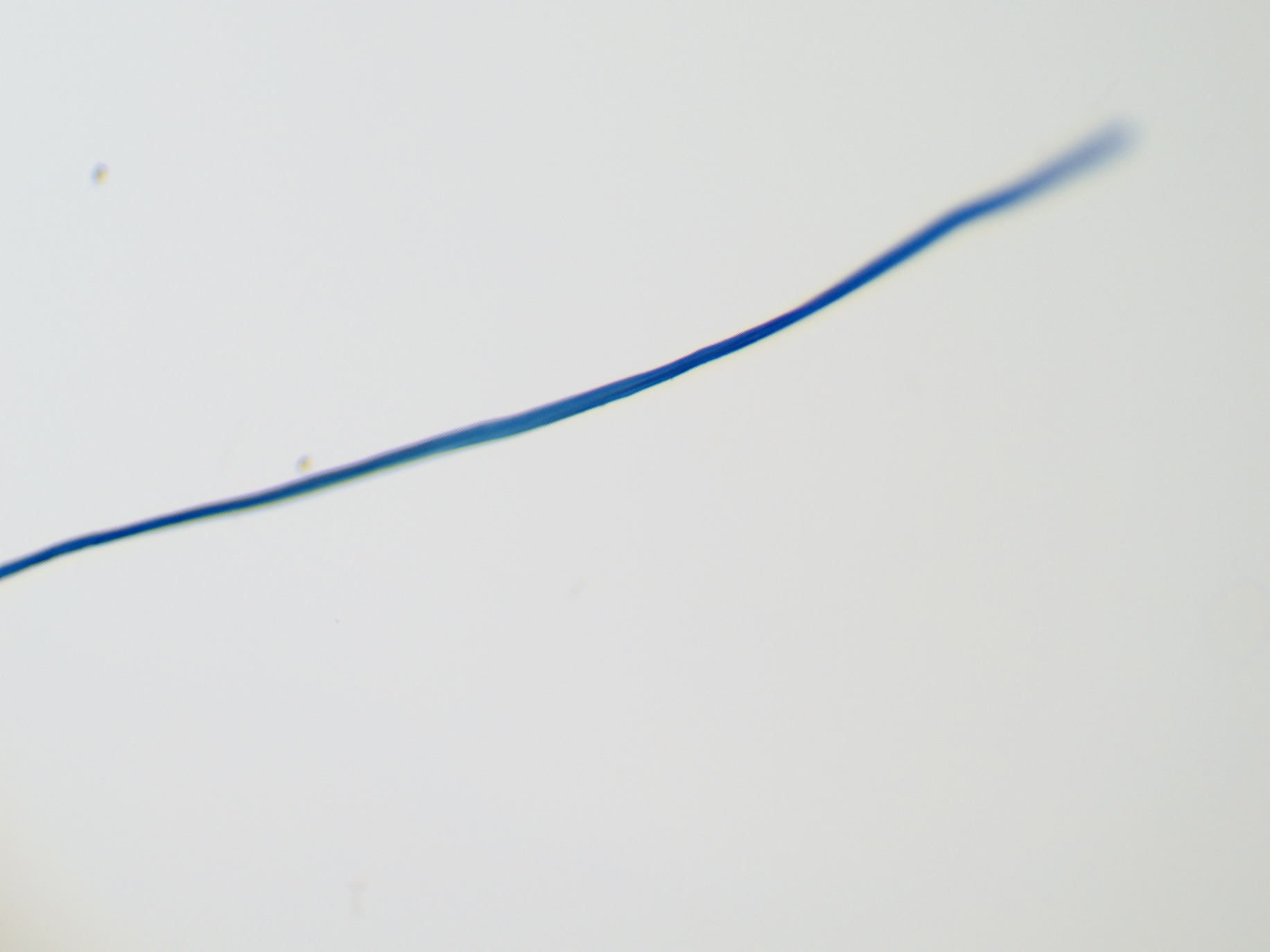

青いフィラメント

さて、キリンは一旦棚上げにして、アサヒの代表格の「スーパードライ」を調査すると、なんと青いフィラメントが7つも出てきた。しかも容量が一番少ない超ミニ缶からである。

9月:キリン「一番搾り」 250ml(ミニ缶)・・・・・青いフィラメント:0

9月:キリン「一番搾り:糖質0」350ml ・・・・・・・・・青いフィラメント:3

10月:アサヒ「スーパードライ」 135ml(超ミニ缶)・・・・青いフィラメント:7

ただし、青いフィラメントの数がフィラメントの総数に比例しているという保証はどこにもない。総数が多ければ青いフィラメントの数も多いとは言い切れないが、無関係とは思えない。

ともあれ、今回のアサヒ「スーパードライ」135ml (超ミニ缶)で見つかった青いフィラメントをご覧いただこう。

青いフィラメントの数は7個で、今回調査した超ミニ缶135ml 中のフィラメントの数は少なくとも152個であった。「少なくとも」と言うのは、経験上どうしても「見落とし」ということが起きるからである。顕微鏡による調査はちょうど深夜の真っ暗な体育館のフロアで懐中電灯を手に落とし物を探すようなものである。だだっ広いフロアに散らばった縄跳びのロープや充電ケーブルをスマホのライトで目の前の床を照らしながら探しているようなものなのだ。また、152個と言っても、最後の1ケタはかなりアバウトである。というのは、フィラメントでも小さなものはカウントしていないのだが、どのくらいならカウントしてどのくらいなら無視するというその基準がかなり主観的だからである。159個かもしれないし、147個かもしれない。(笑)「約150個」と言った方がいいのかもしれない。

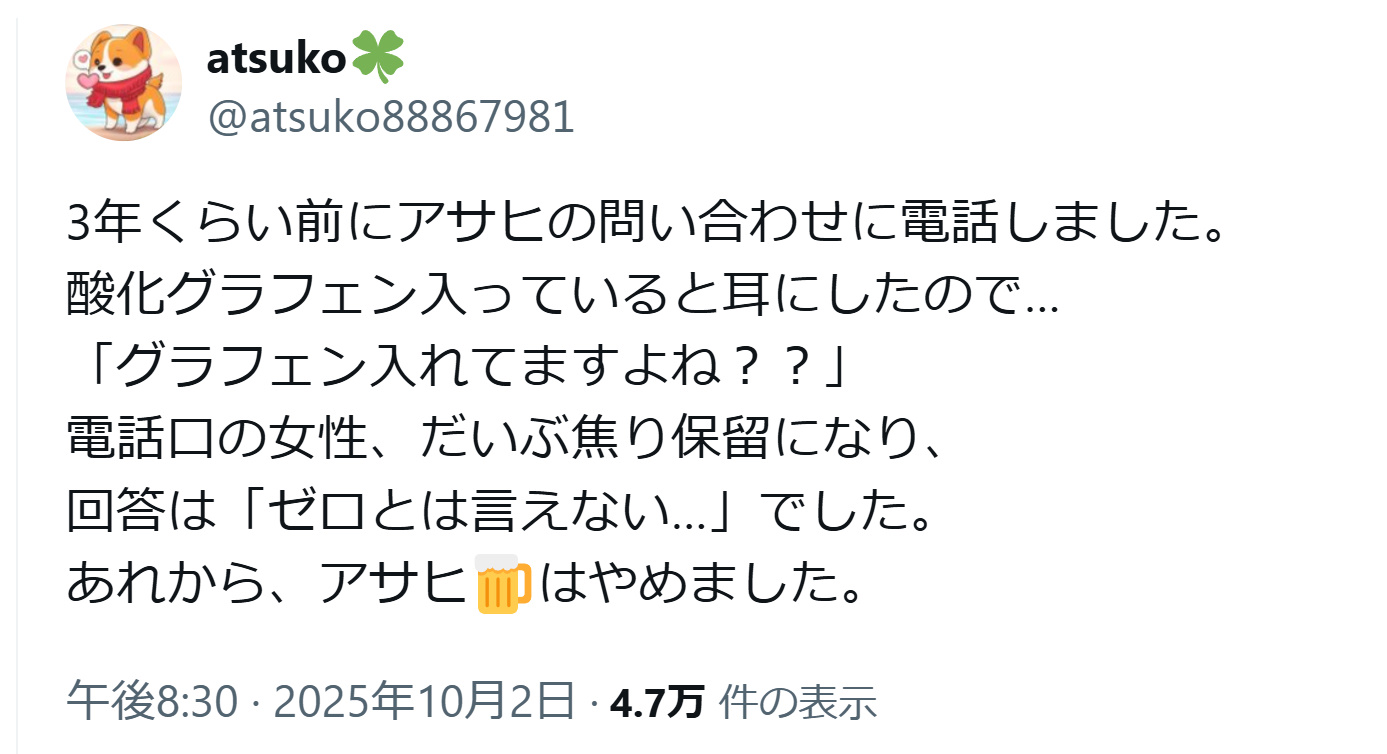

実はこういうツイートもあったのだ。電話したというのが行動的ですばらしい。「ゼロとは言えない…」という回答も正直でよろしい。(笑)

ぜいたくを言えば、「何で入れているんですか?」と訊いてほしかった。

シャーレのサーチ経路

液体サンプルの顕微鏡観察の方法については、以前にも書いたが、私の場合、いろいろやってきた結果、現在は直径 35mm のシャーレのフタのほうを使う方法に定着している。液体サンプルをシャーレに高さ 2mm ほど入れて対物レンズの下に置くのである。シャーレ1回分でほぼ 2ml を観察するのだが、最近は高さを 1~1.5mm に減らしている。薄く入れた方が見落としが少ないことがわかってきたからだ。つまり、今回は1シャーレで約 1.5ml を観察していることになる。さて、今回の「スーパードライ」の超ミニ缶は 135ml 入りなので、これをすべて観察するためにおよそ90シャーレ分に目を通したことになる(1.5 x 90=135)。

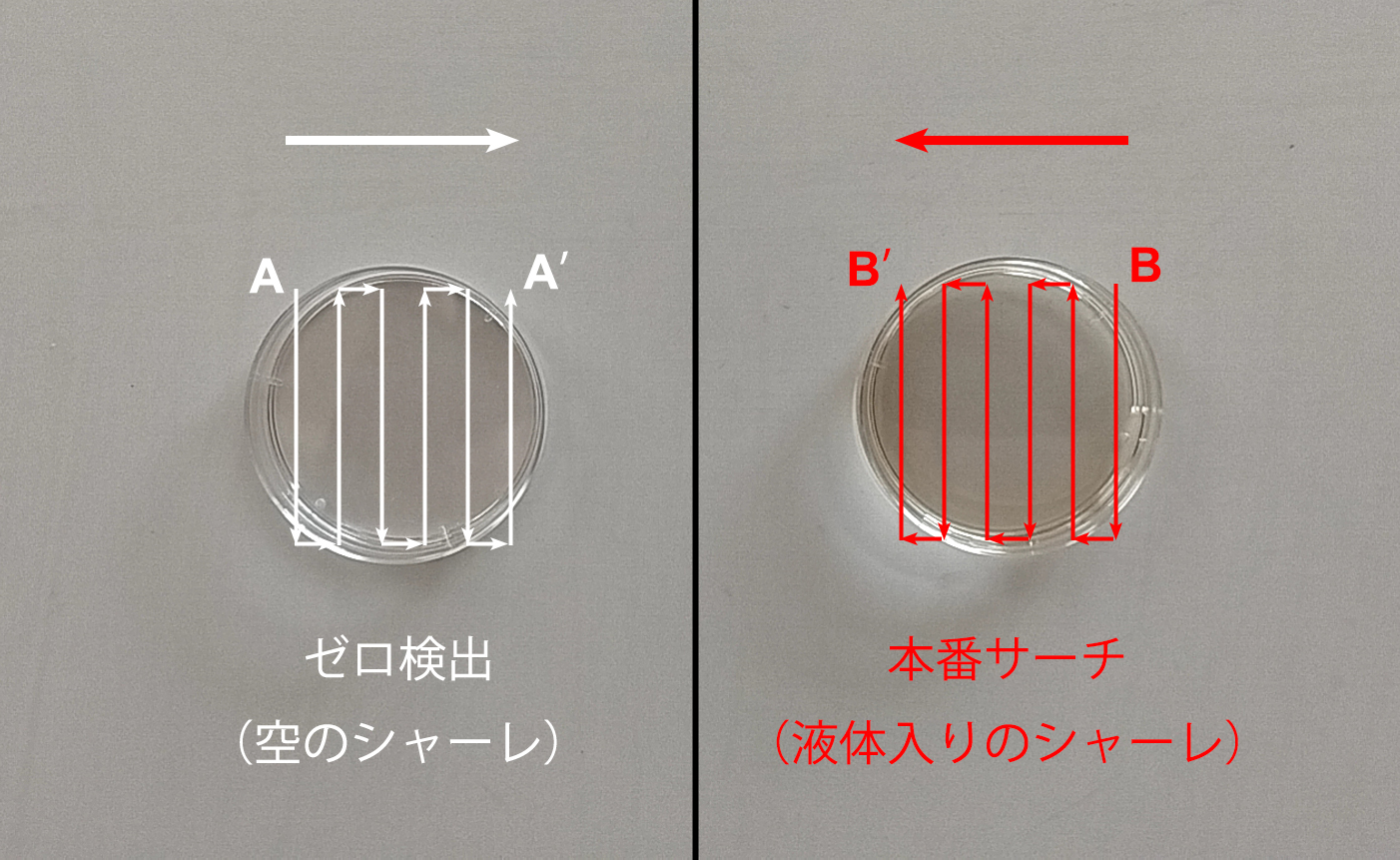

以前の記事でも触れたが、わたしの観察方法は常に2段階なので、非常に時間がかかる。以下のように、観察環境の「ゼロ検出」を確認してからシャーレに液体サンプルを注ぐのである。シャーレというお化け屋敷の中をサーチするルートは以下のように決まっている。AからA’ に至る経路を通って、部屋に誰もいないことを確認してやっと液体サンプルをシャーレに注入し、 BからB’ へとサーチする。愚直な段取りで手間がかかるが、今のところこれ以上確かな方法が見つからない。手間がかかるとぼやいてはいるが、それと引き換えにシャーレ内にフィラメントを見つけたときの確実性(疑いようの無さ)と自信を得ているということだ。

超ミニ缶は理想的なサイズ?

さて、アサヒの「スーパードライ」に超ミニ缶というのがあることを10月になって初めて知ったのだが、さらにキリンの「一番搾り」にも同じ 135ml の超ミニ缶があることも今さらのように知った。8月にビール調査を始めた時点では「一番搾り」の一番小さいのはミニ缶(250ml)なんだとばかり思っていたのだ。(笑)超ミニ缶があることを知っていたらゼッタイそっちを買っていた。この一口サイズというのがいい!

「超ミニ缶」は一口でくーっと飲める量なんだそうだ。ビールを一切飲まないわたしは知らないが、「ビールは最初の一口がうまい」そうで、そのうまさを堪能できるサイズとか。なるほど。わたしの調査の場合もこのサイズは非常に意味がある。

あなたがアサヒ「スーパードライ」の超ミニ缶を一気にくーっと飲むと、フィラメントが150本ほどあなたの体内にいっぺんにさっと流れ込むということになる。(笑)その中の7本ほどは青いかも?手軽に反応媒体が補給できるちょうどいいサイズ?

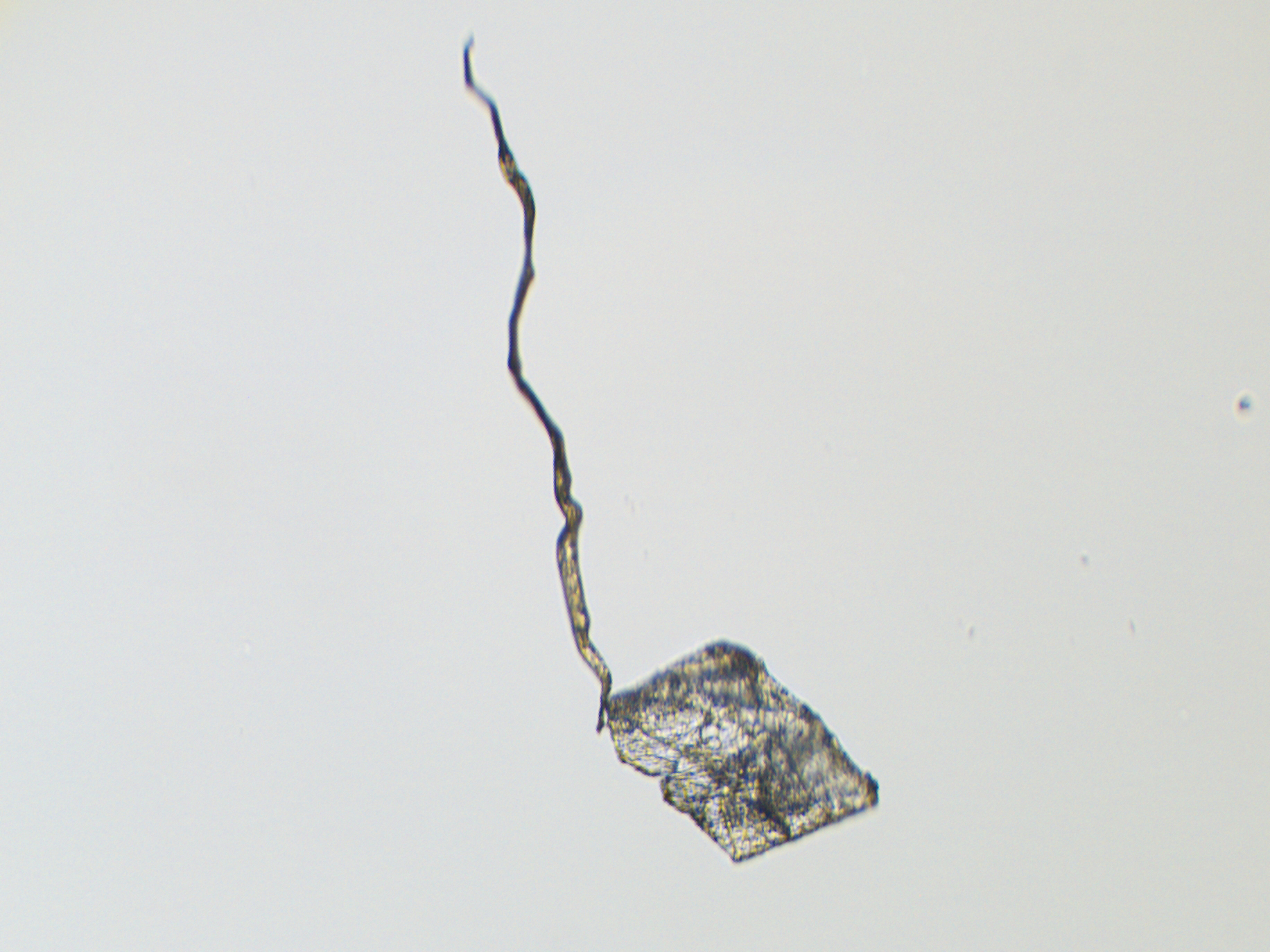

「スーパードライ」で見つけたフィラメントには非常にユニークなものがあったが、中でも極めつけはこれだろう。

フィラメント状の部分と矩形の部分とがつながっているようにも見える。もちろんまったく無関係の部分がたまたま接した状態のときに撮影されただけなのかもしれない。しかし、矩形の物体とフィラメントが接触する何らかの必然性、メカニズムがあったのかもしれない。倍率は100倍。同じ超ミニ缶の中からは青いフィラメントが13本もみつかっているのだから、このフィラメントが青かったこともありうる?

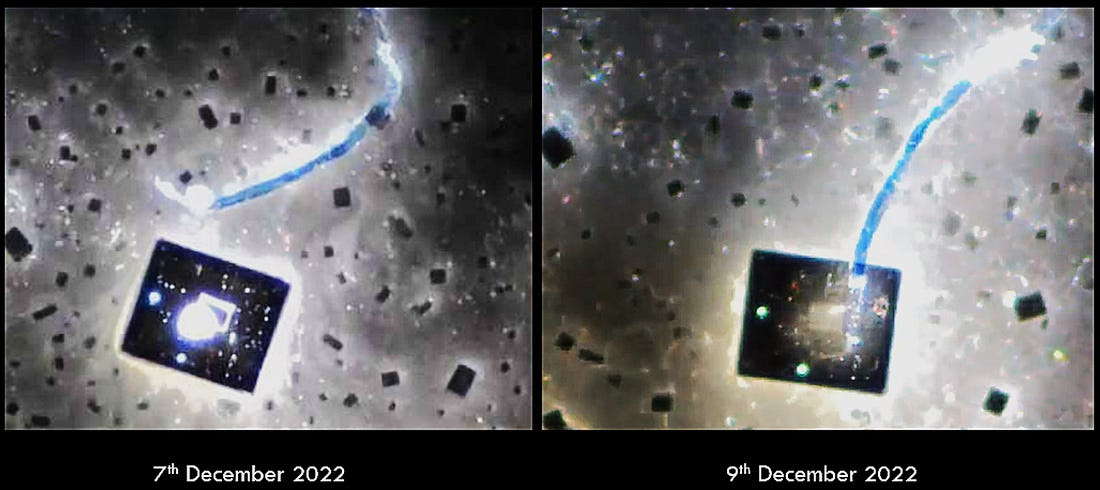

こちらは3年前にDavid Nixon 博士が公開したもので、ナノテク構築物の自己構築の過程である。こちらでは、青いフィラメントがチップのワイヤーとしてくっついたと博士は主張している。倍率は200倍。

「ナノ」はマイクロメートルの千分の一だから、ナノテクの構築物が光学顕微鏡で見えるわけがないと訳知り顔に言う人がいる。そのように主張する人は、ナノ物質がナノテクノロジーによって自己構築すると何百倍、何千倍にも巨大化して光学顕微鏡でも容易に見えてしまうことを知らない。我々がさんざん見てきているフィラメントは青いものも含めて自己構築によってすでに巨大化したものである。ナノテクノロジーはナノレベルから物質を操作する技術であって、ナノレベルのサイズの物質だけを相手にしているわけではない。自己構築する物質はマイクロレベルからミリレベル、そしてセンチのレベルまでに成長し、巨大化する。

コメント

これらの状況では各社の缶ビールに同じようなものが入ってるのでは?

ビール王国ドイツでは、輸入OKはサッポロビール全種、キリンはハートランドのみ、

アサヒは原料の中身の回答してないため NG、サントリーは無回答でNG