「一番搾り」にはバリエーションが豊富なようだ。気にはなっていたが、まずはそもそもレギュラータイプに酸化グラフェンが仕込まれているのかどうかをはっきりさせることが最優先だと考えていた。しかし、いずれはと思い、「糖質0」を一缶買っておいた。

「一番搾り」にはバリエーションが豊富なようだ。気にはなっていたが、まずはそもそもレギュラータイプに酸化グラフェンが仕込まれているのかどうかをはっきりさせることが最優先だと考えていた。しかし、いずれはと思い、「糖質0」を一缶買っておいた。

さて、レギュラータイプに酸化グラフェンが仕込まれていることは今までの当ブログの記事でほぼ裏付けられたので、徐々に範囲を広げてもいいかなと考え、買い置きしておいた「糖質0」に手を伸ばした。

0.汚染防止策(事前ゼロ検出)

顕微鏡による調査は非常にデリケートな作業で、特にサンプルの汚染はあってはならない。しかし、サンプルを受けとめるシャーレ、スライドガラス、カバーガラス、スポイトといった器具の汚染も致命的である。こうした器具、ガラス製品の洗浄には汚染のリスクを可能な限り最小化するために超音波メガネ洗浄機や静電気防止スプレーを使っている。

シャーレ、スライドガラス、カバーガラスじたいがダストフリーでないと、それらに付着したミクロンレベルのゴミをサンプル内に存在していると誤認するリスクがある。これは何としてでも避けなければならない初歩的なミスである。これを回避するために現段階では以下の手順に従っている。

1)サンプル液の入ったボトルは顕微鏡観察をするとき以外はフタを開けない。

2)サンプル液を調査するときは、ボトルからシャーレもしくはスライドガラスに直接滴下するか、使い捨てのスポイトを使用する。

3)シャーレ、スライドガラス、カバーガラスは使用の直前に顕微鏡でチェックしてほぼダストフリーであることを確認する。観察対象の導入直前に観察環境じたいをゼロ検出することが必須である。顕微鏡観察はどうしても二度手間になる。

4)3)の確認をしてからはじめてサンプル液を滴下し、顕微鏡観察を開始する。

クリーンルームのない非専門家の場合、顕微鏡視野が完全にダストフリーということはありえないが、少なくとも酸化グラフェンと誤認する可能性のあるダストは事前に排除できる。この慎重な作業は非常に時間がかかる。実際、観察時間よりも事前の汚染防止作業時間のほうが長い。ほとんどの場合は問題となるような大きなダストは無いが、誤認のリスクを事前に排除できるのならば、時間がかかってもやる必要はある。必要があるどころか、これを事前にしない顕微鏡観察は価値がないと言える。

仮にこれを怠って顕微鏡観察を開始し、酸化グラフェンのフィラメントのようなものが観察された場合、わたしは「事前にダストチェックをしておくべきだった!」と後悔するだろう。つまり、事前にゼロ検出さえしておけば、何が出てきても、「それはサンプルから出てきたものだ」と確信をもって言えるのだ。スライドガラスに最初から付着していたのではない、シャーレの底に付いていたのに気づかなかったのではないと言えるのだ。しかし、事前にダストチェックをしていない場合は、汚染の疑いが常に残る。つまり、「発見」には信頼性がないことになる。観察の開始前に検出すべきターゲットが事前に存在していないことを確認する作業をザウルスは「ゼロ検出」と呼んでいる。これは「神社のおばあちゃん」以来のザウルスの方法論の根幹である。

1.青いフィラメント

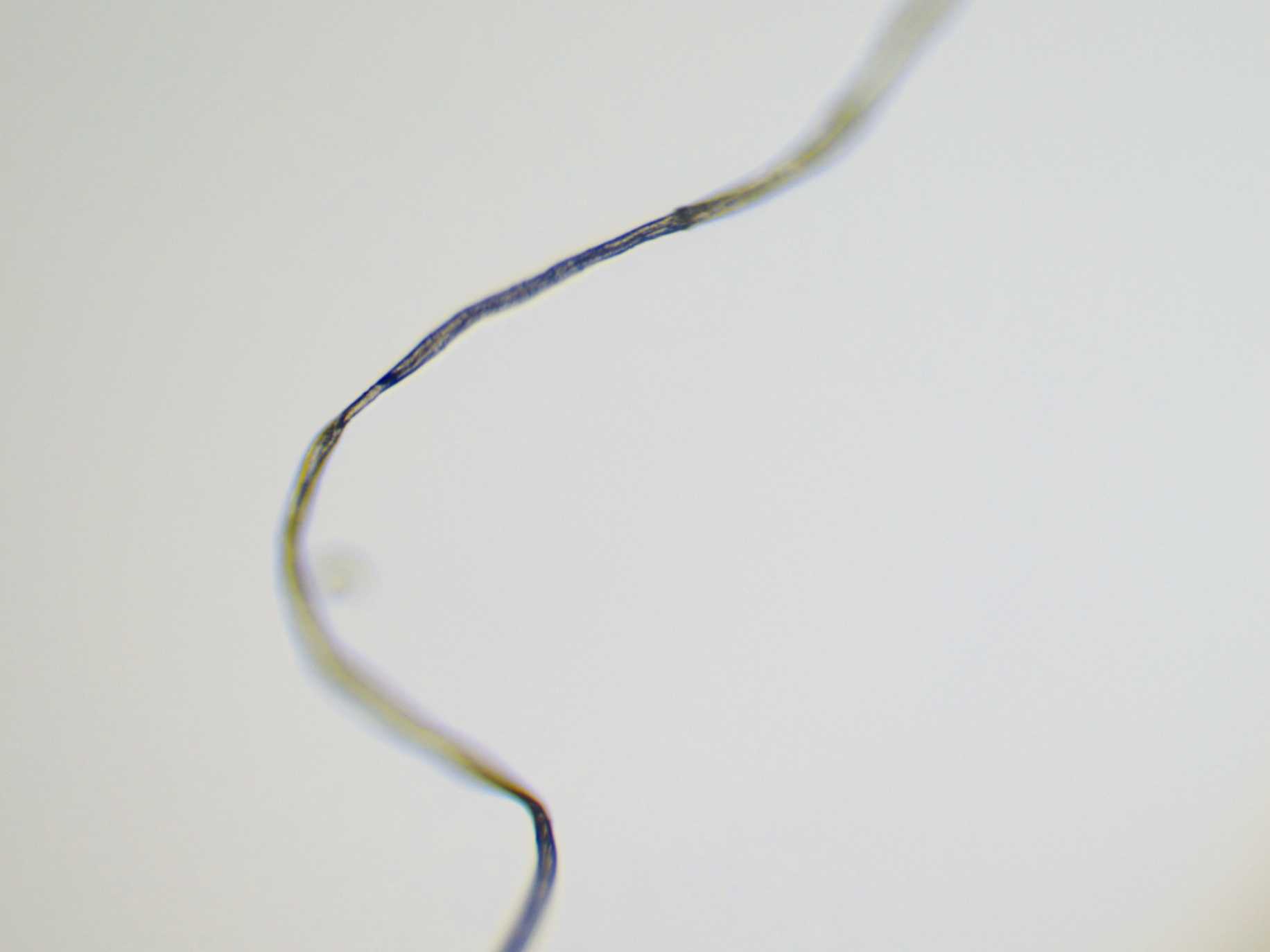

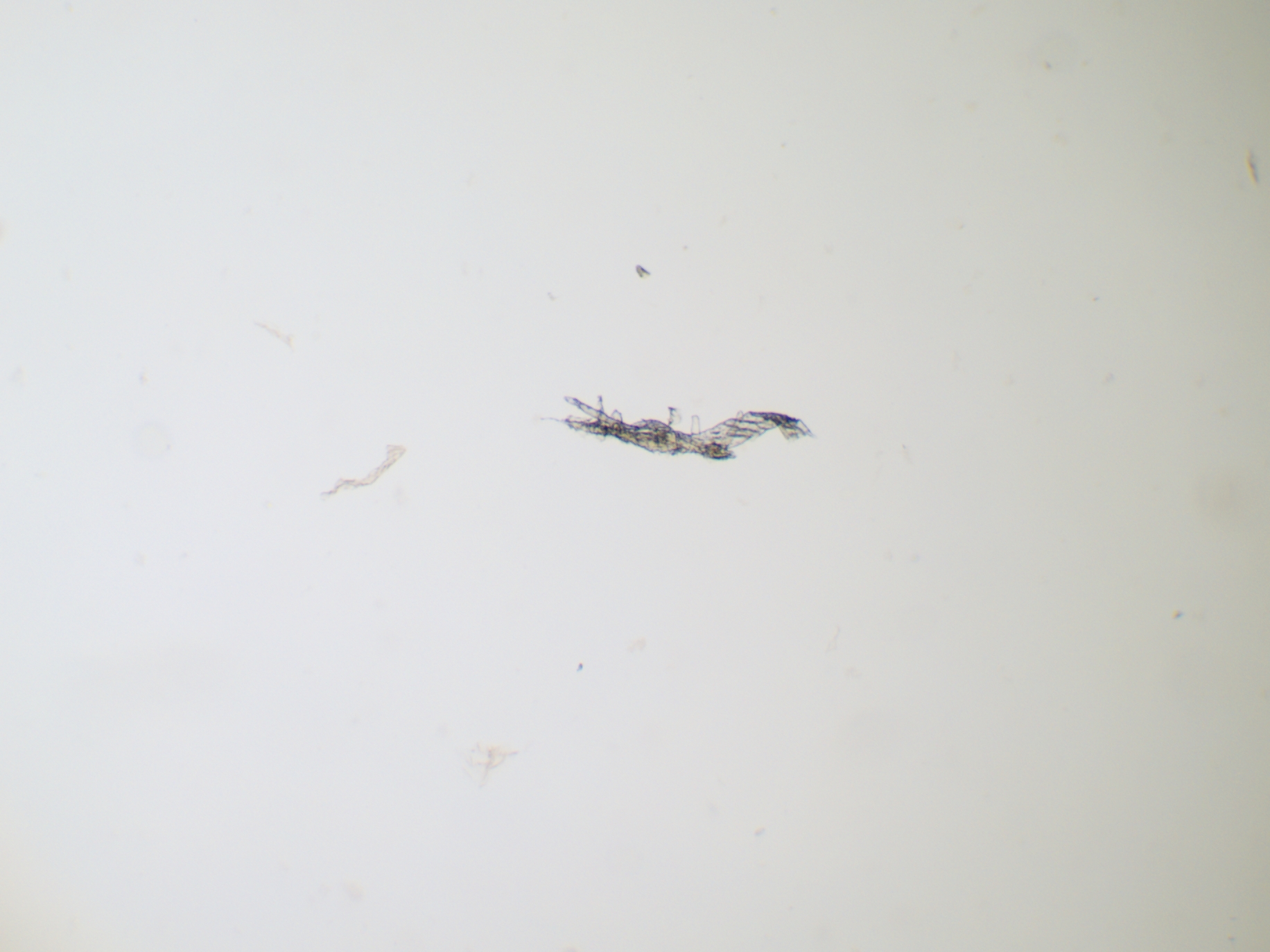

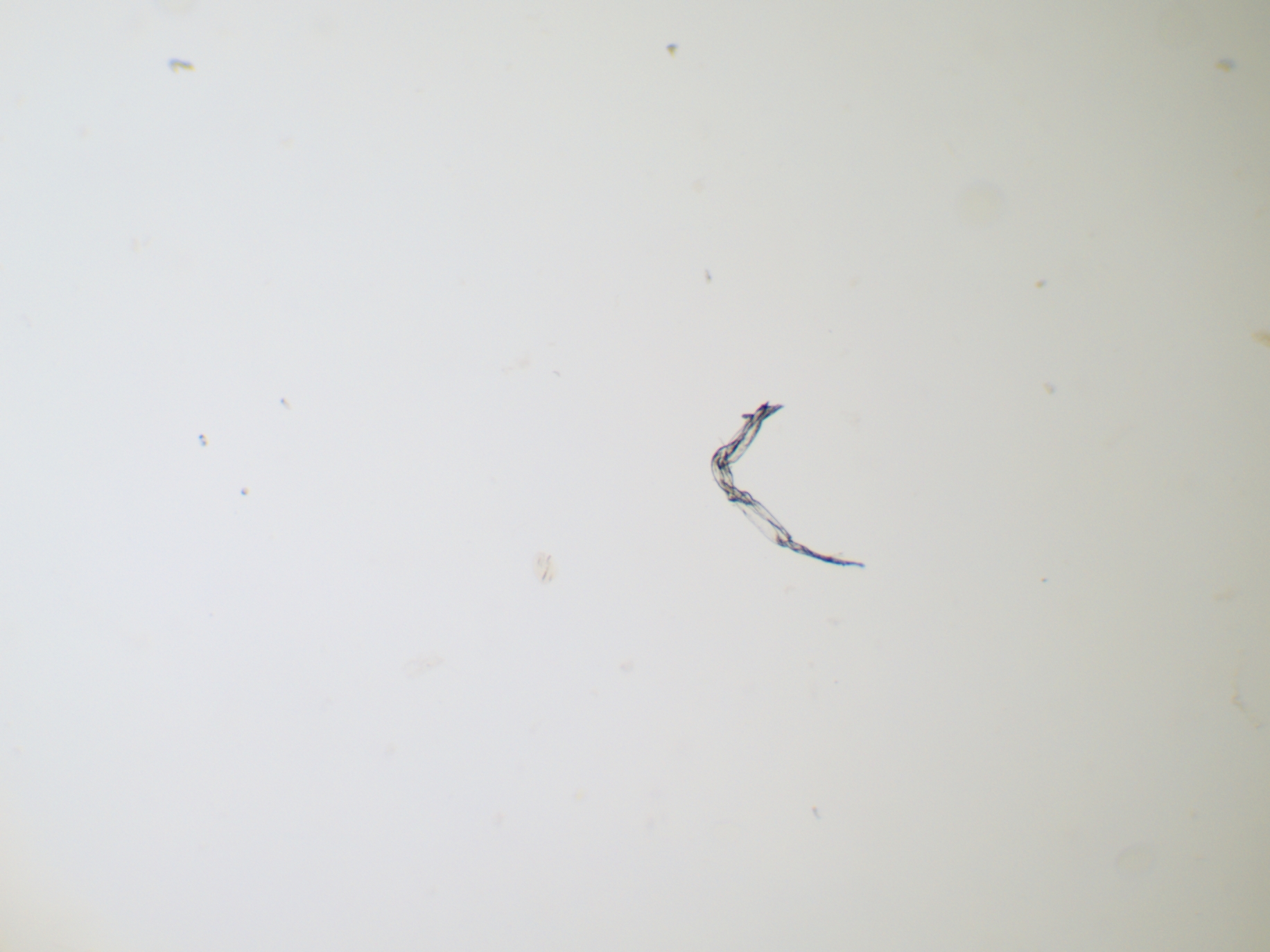

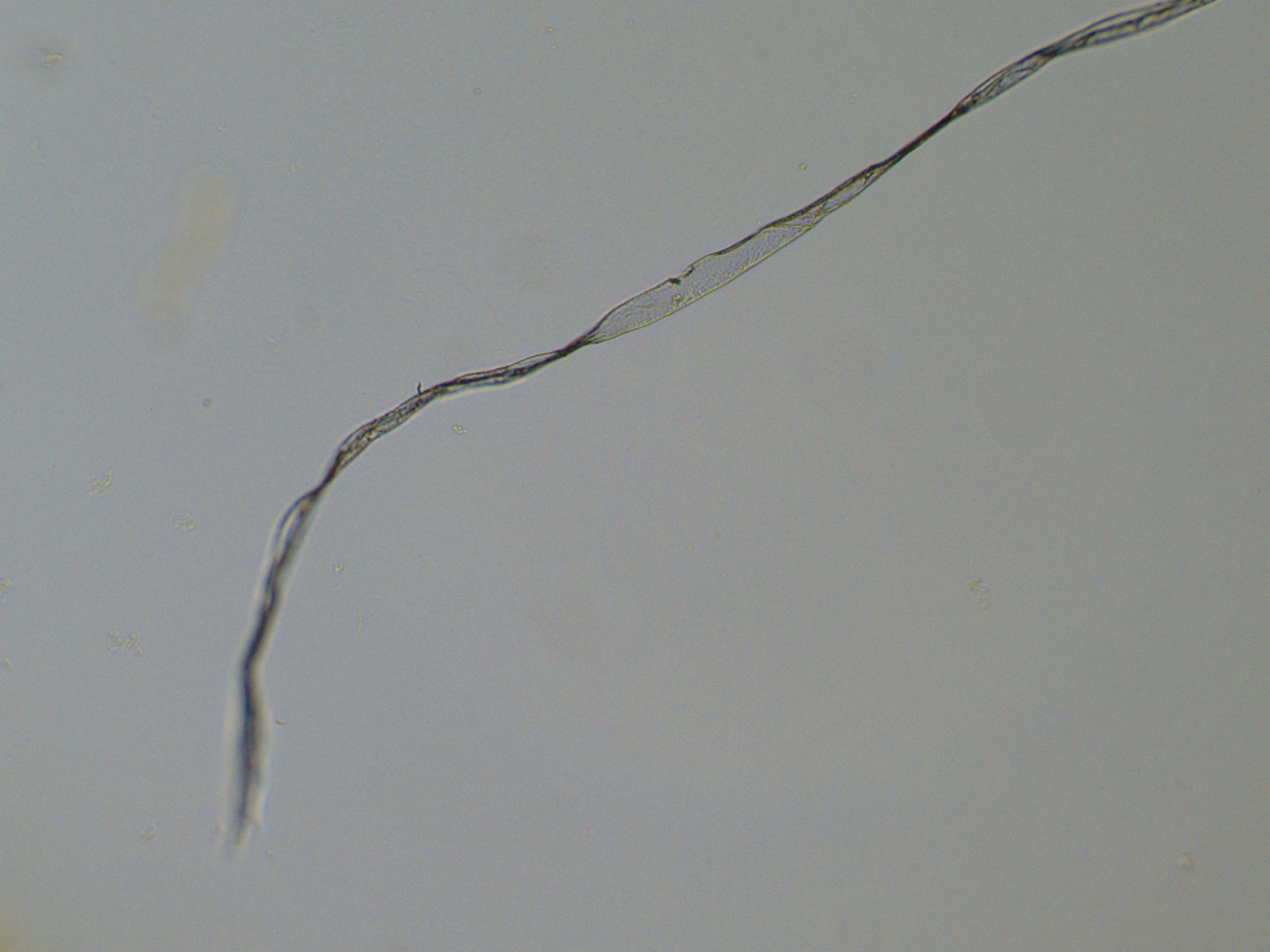

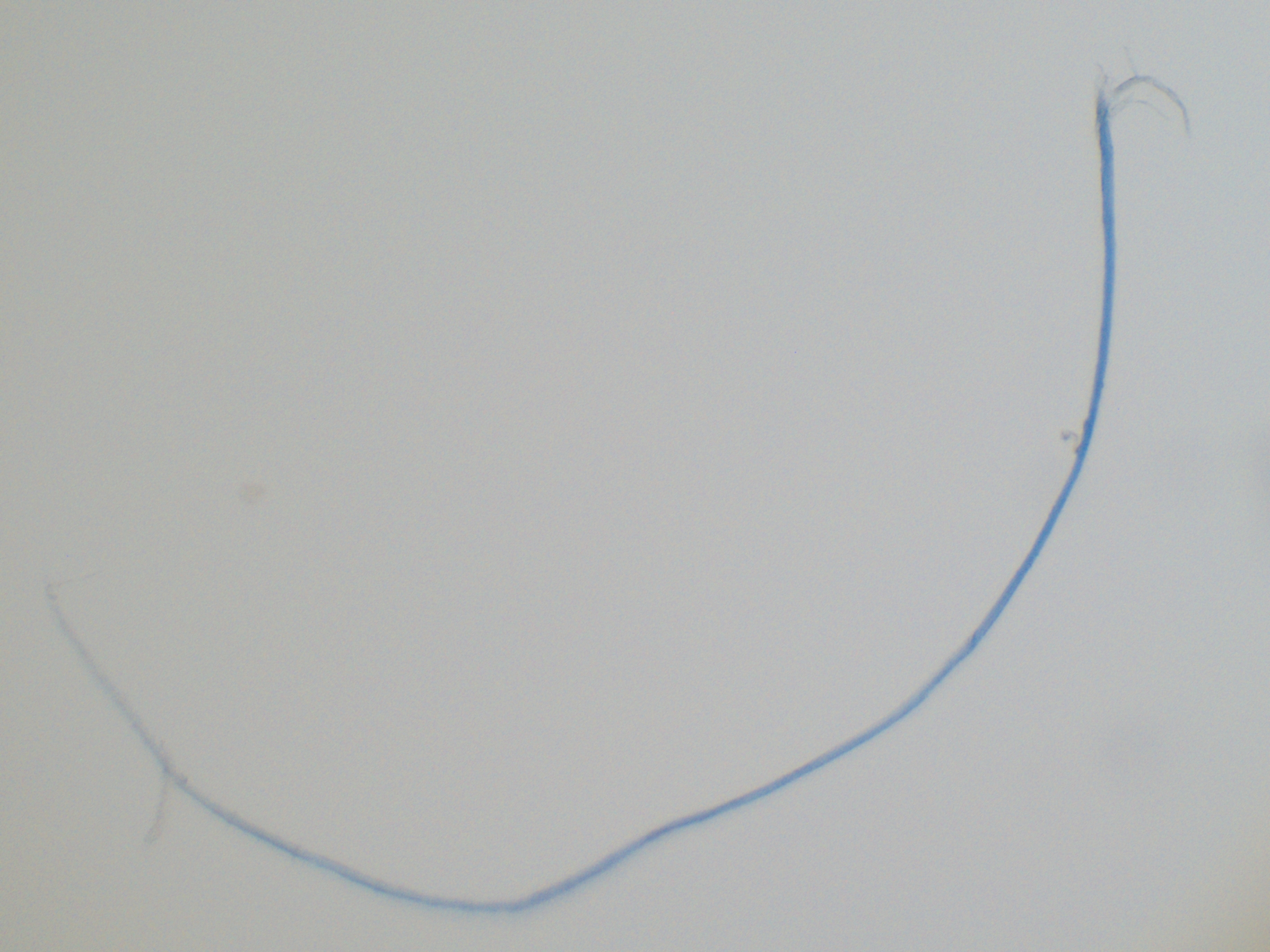

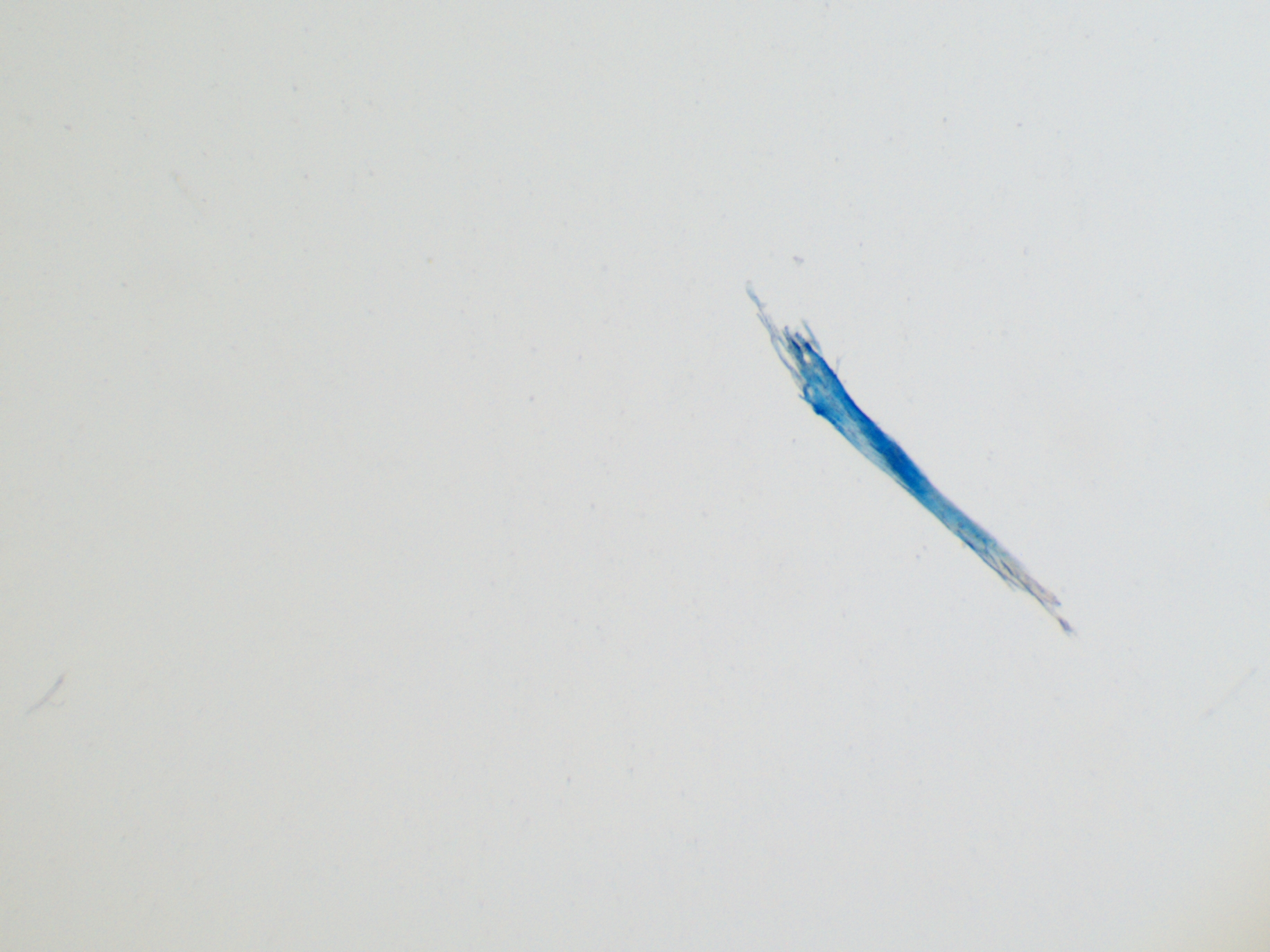

さて、調査対象を「一番搾り:糖質0」に移して驚いたのは、「一番搾り:レギュラー」ではほとんどなかった青いフィラメントが出てくることだ。

「レギュラー」でちょっと青っぽいかなというようなケースは右のものだ。しかし、「糖質0」では歴然と青いのが出てくるのだ。

ちなみにグラフェンハンターとしての先輩である長谷部氏は青くないフィラメントは酸化グラフェンとはみなさないようだ。わたしの場合はもっとユルくて、「レギュラー」で見つかったものにはほとんど青いものはなかったが、わたしは酸化グラフェン認定している。それは色よりも、フィラメントの独特の形状、構造、プロポーションを重視しているからだ。

そもそもスペインのデルガド博士らによる「ワクチン=酸化グラフェン」説が世界を駆け巡ったころ、青いフィラメントはほとんど目にしなかったし、問題にもならなかった。それと、わたしの複数成長段階併存説からすると、酸化グラフェンの青いものは成長のかなり進んだケース、かなり活性化したケースと考えられるからだ。まずは、「糖質0」から見つかった青いフィラメントの画像をご紹介しよう。

ここに挙げる3点はわずか2日の間に撮影されたものである。青くないフィラメントと一緒に撮影されているということは、やはりそこには少なくとも複数の色のフィラメントが存在するということだろう。「一番搾り:糖質0」の缶が青いのは単なる偶然?(笑)

今回の記事のためにスライドショーを作ってみた。

一番搾り「糖質0」はむしろ Graphene Oxide が多い?レギュラータイプよりヤバい?

「日本で初めての糖質0のビール」という実にヘルシーなイメージの触れ込みで非常に人気がある? (笑)

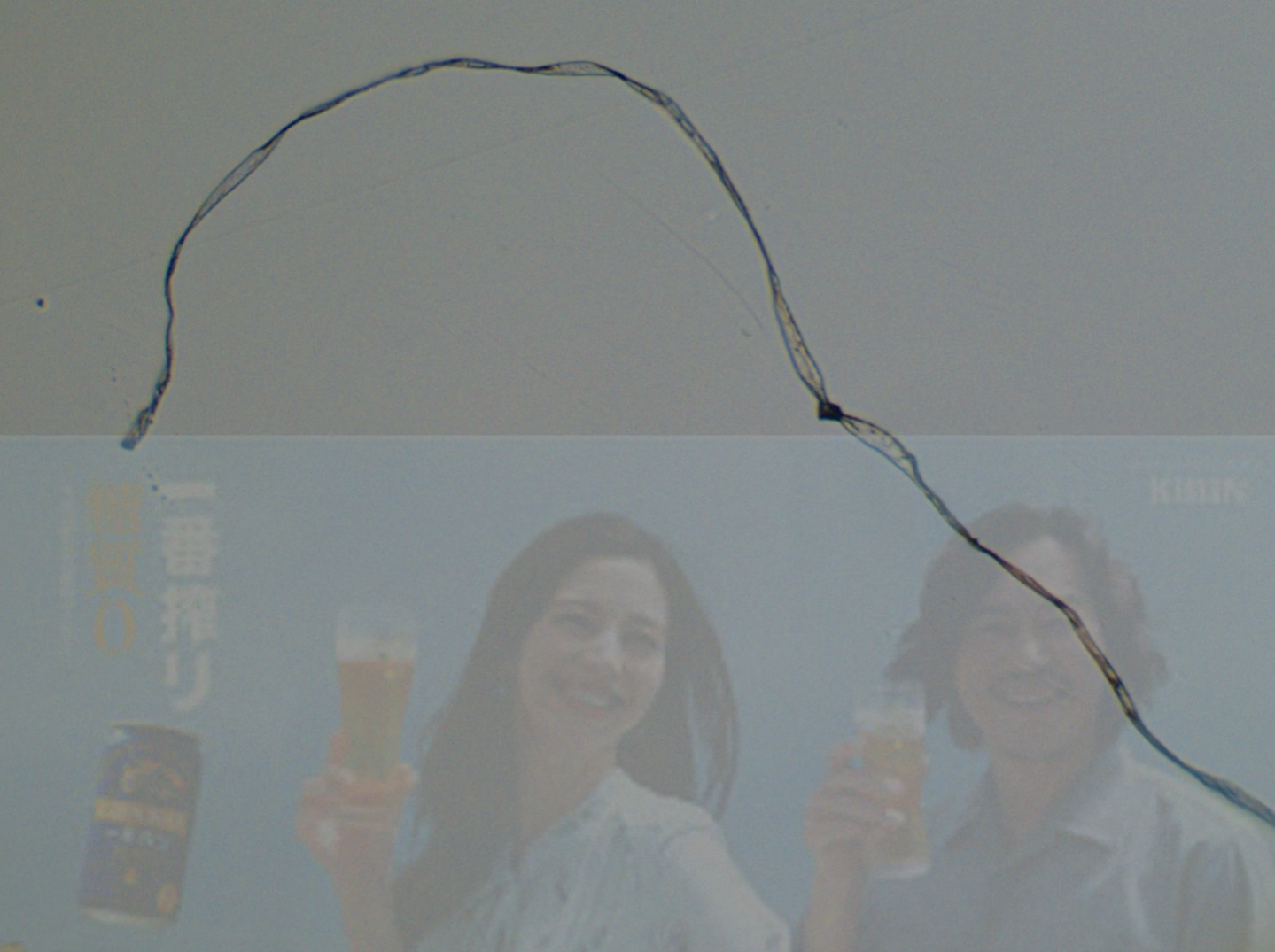

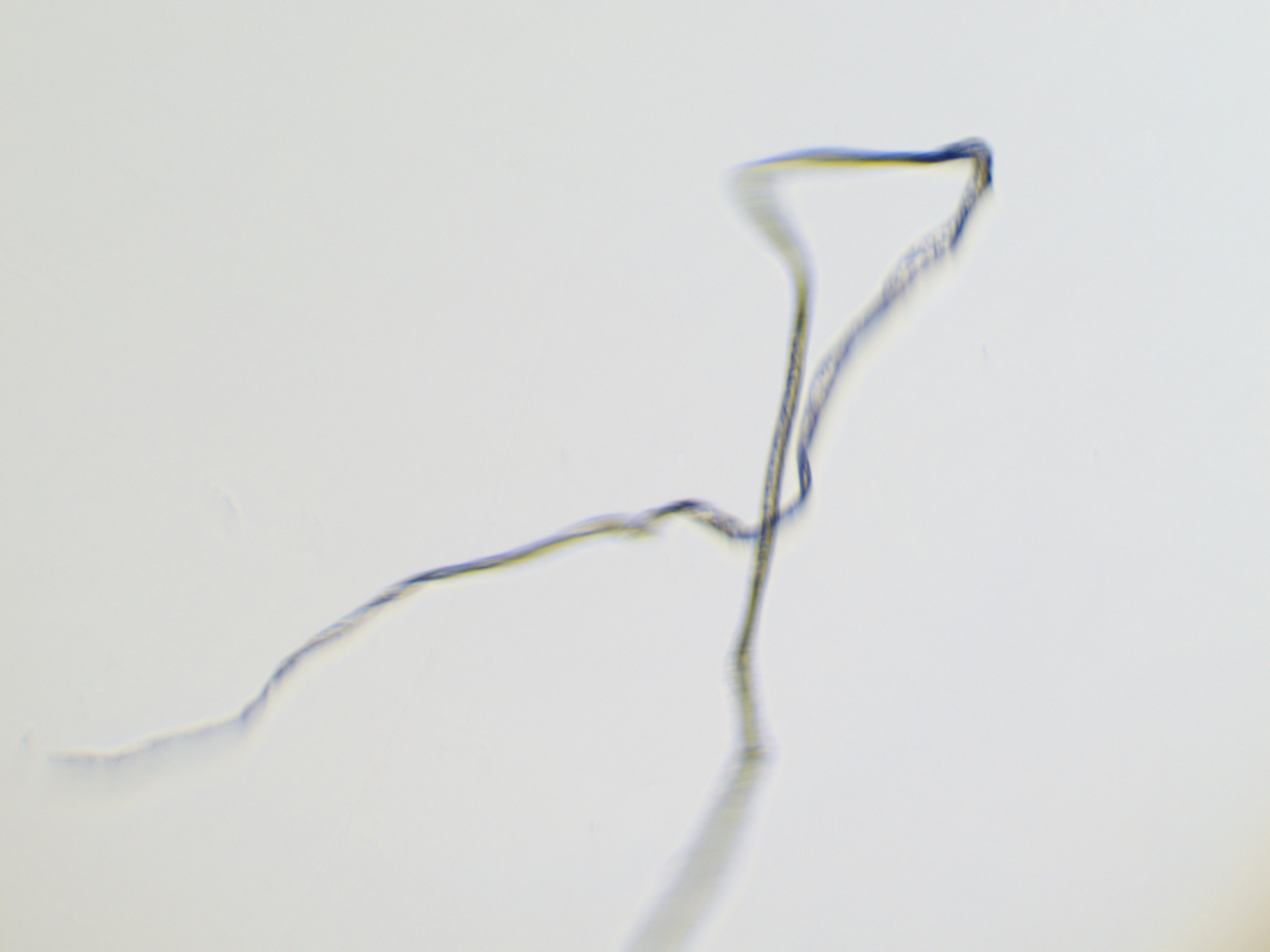

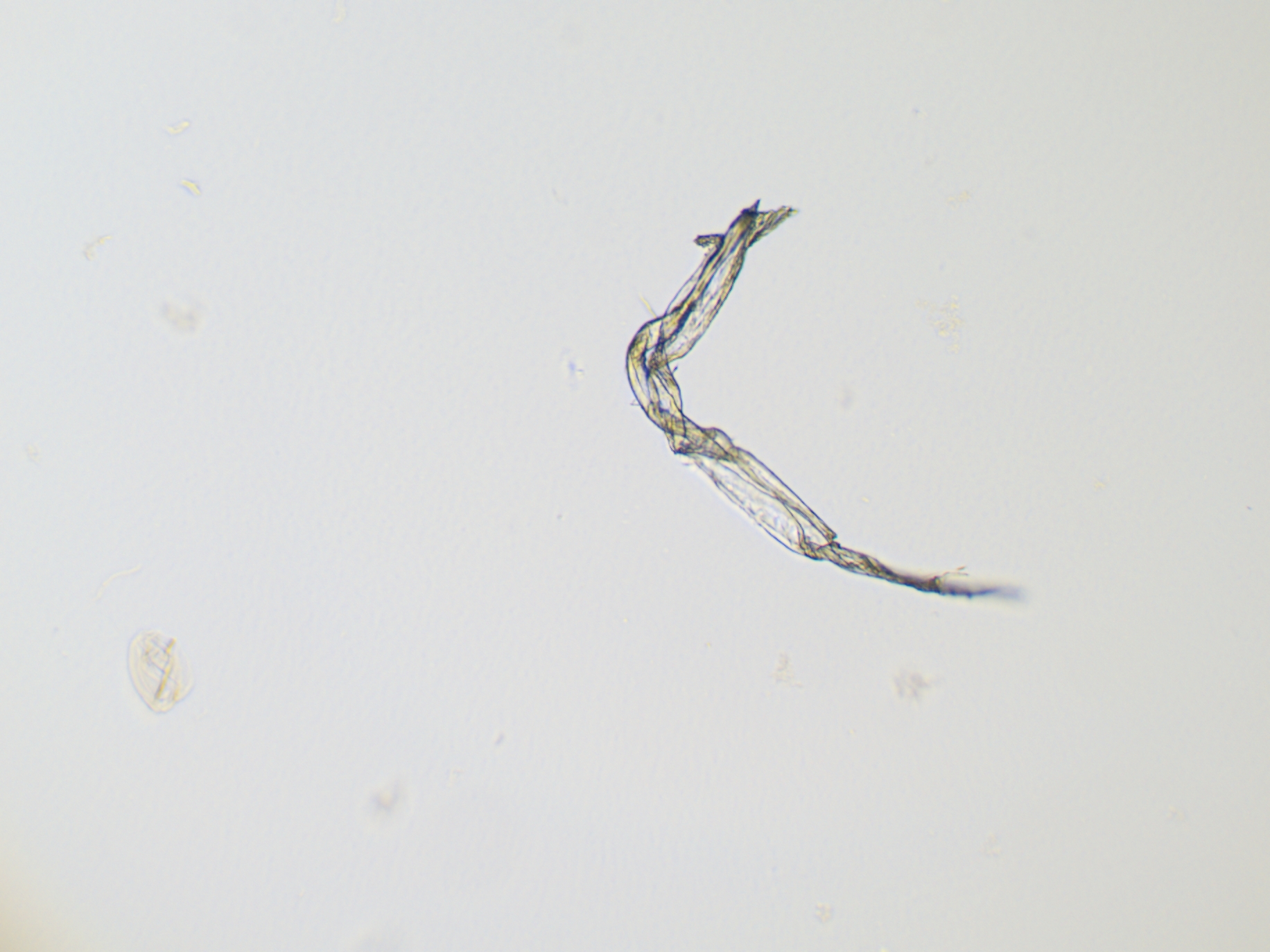

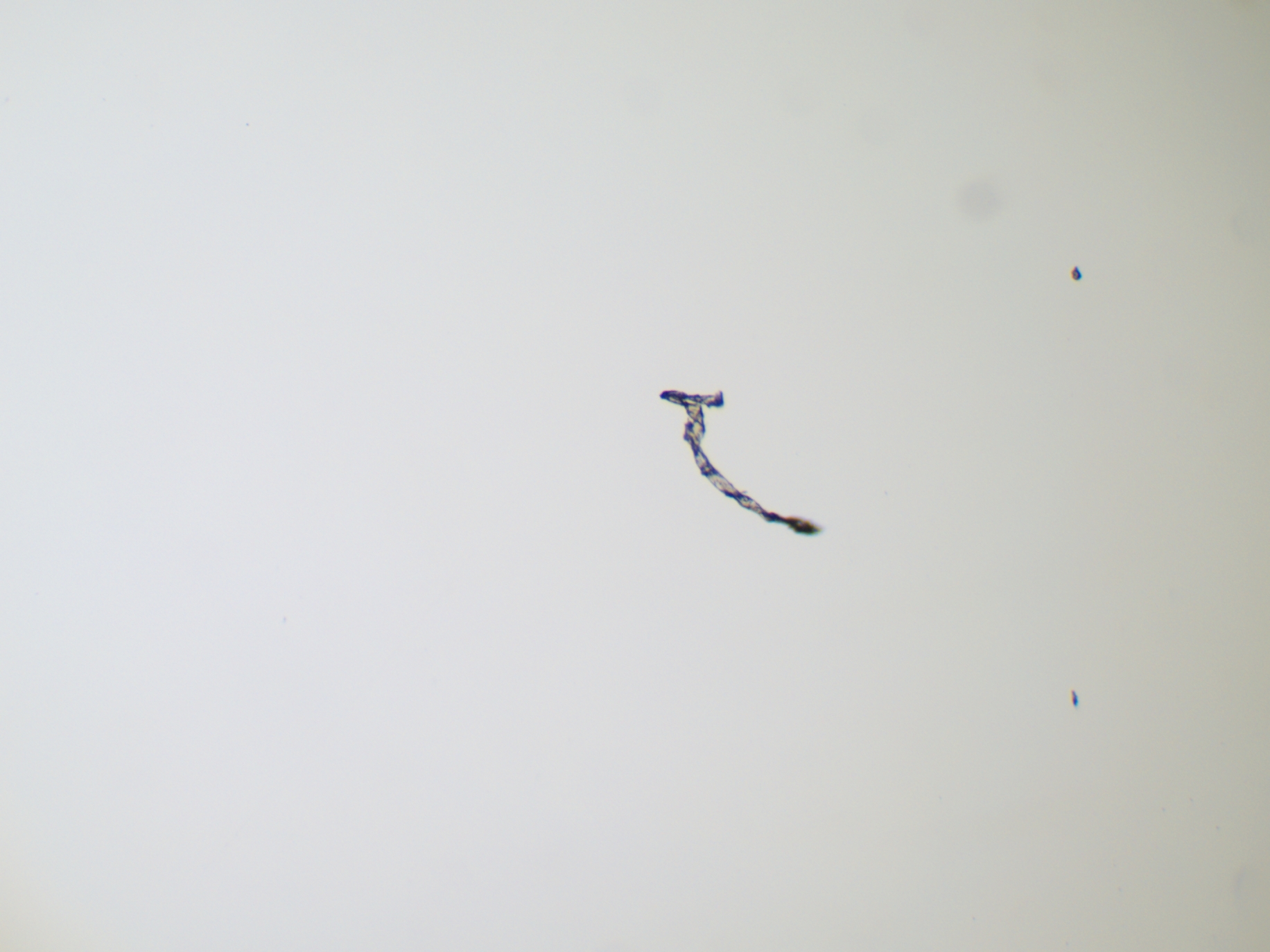

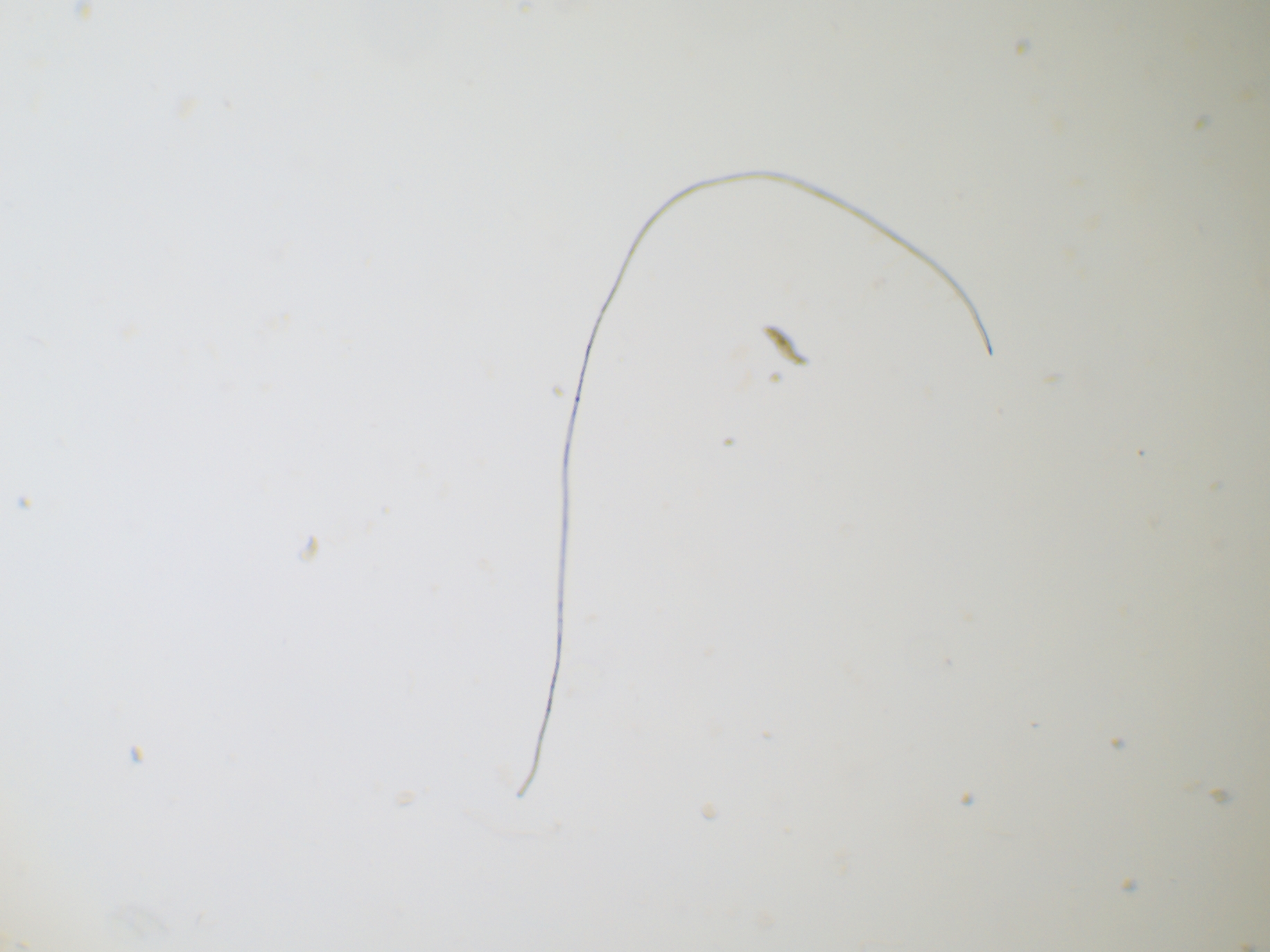

2.非常に長いフィラメント

顕微鏡的には一番搾りのレギュラータイプとの違いとして、さらに注目すべき点は、非常に長いフィラメントがよく出てくるということだ。スライドショーにもその1つを入れておいた。

スライドショーのこの非常に長いフィラメントはくねくねした状態で上から下までの幅が約14mm もあり、肉眼でも確認できる。シャーレの直径は35mm。もし、このフィラメントを直線に伸ばしたら、ゆうにシャーレの半径は超えるだろう。ちなみに顕微鏡では40倍で探して100倍で詳細を観察するというのがわたしのパターンだが、対象によっては今回のように肉眼での観察が適切な場合もある。

実はこれと同じくらいに長いのが上述のケースの2日前にも出ていた。計測はしなかったが、顕微鏡の倍率40倍でもフレームには到底収まらないのでこちらも動画にしてある。もしかしたら、こちらの方が長いかもしれない。 250929 とても長いフィラメント

こんなことはレギュラータイプの「一番搾り」では経験がなかった。

さて、上述の 1.青いフィラメント と 2.非常に長いフィラメント がレギュラータイプにはほとんど無かったということは、「一番搾り:糖質0」はもしかしたらレギュラータイプよりもフィラメントが豊富? (笑)

「糖質だけがゼロ」ふむふむ、ウソではないと思う。

「糖質以外はゼロではない」ということだ。本当だろう。いや、むしろ多い?(笑)

3.フィラメントの出どころ

上述の 1.青いフィラメント と 2.非常に長いフィラメント からさらに明白になったこと。最初に、0.汚染防止策(事前ゼロ検出)という項目で顕微鏡観察の苦労話をした。さて、ザウルスは顕微鏡観察を始める際、サンプルをシャーレに入れる直前に顕微鏡で空のシャーレをくまなく見るのである。誰か部屋に隠れていないか調べるのである。(笑)どんなにきれいに洗浄してもスクロールしていくと必ずポツッポツっと微小のゴミが見えてくるが、その程度の雑魚は無視する。しかし、大きなホコリは拭き取るか洗い直しだ。こうした根気のいる事前のダストチェックがザウルスの顕微鏡観察のルーティンワークとなっている。

さて、こうした事前のゼロ検出を欠かさずにしている人間が、使用前のシャーレやスライドガラスに青いフィラメントが付着しているのを顕微鏡で見落とすだろうか?液体サンプルを滴下する前に必ず実施する顕微鏡によるシャーレ自体のダストチェックの際にシャーレの半径を超えるほどの大きさのフィラメントがシャーレに付着しているのに顕微鏡で見落とすということがあるだろうか?それもたった1回ではなく、1日の間に青いフィラメントを3回も見落とす?肉眼でも分かるほどの1~2cmの長いフィラメントを2日後に顕微鏡で2回以上見落とす?そんなことは確率的にあり得ないのだ。(笑)

見落としたのでなければ、青いフィラメントも非常に長いフィラメントも、けっきょく液体サンプルの入ったボトルから出てきたということなのである。この明白な事実を否定しようとするイチャモンゴロが必ずいるであろうが、この自明なことをあらためて強調しておく必要がある。

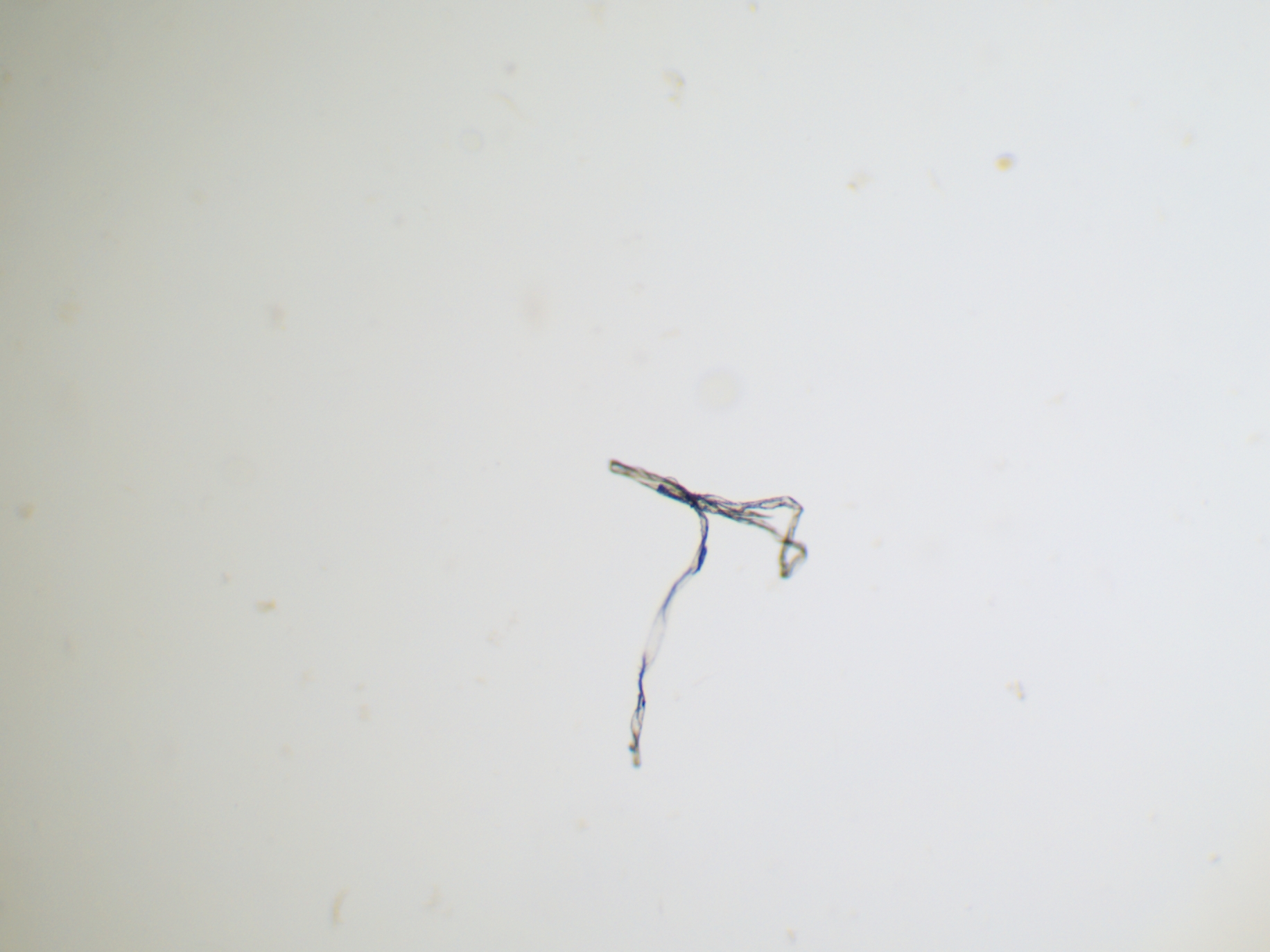

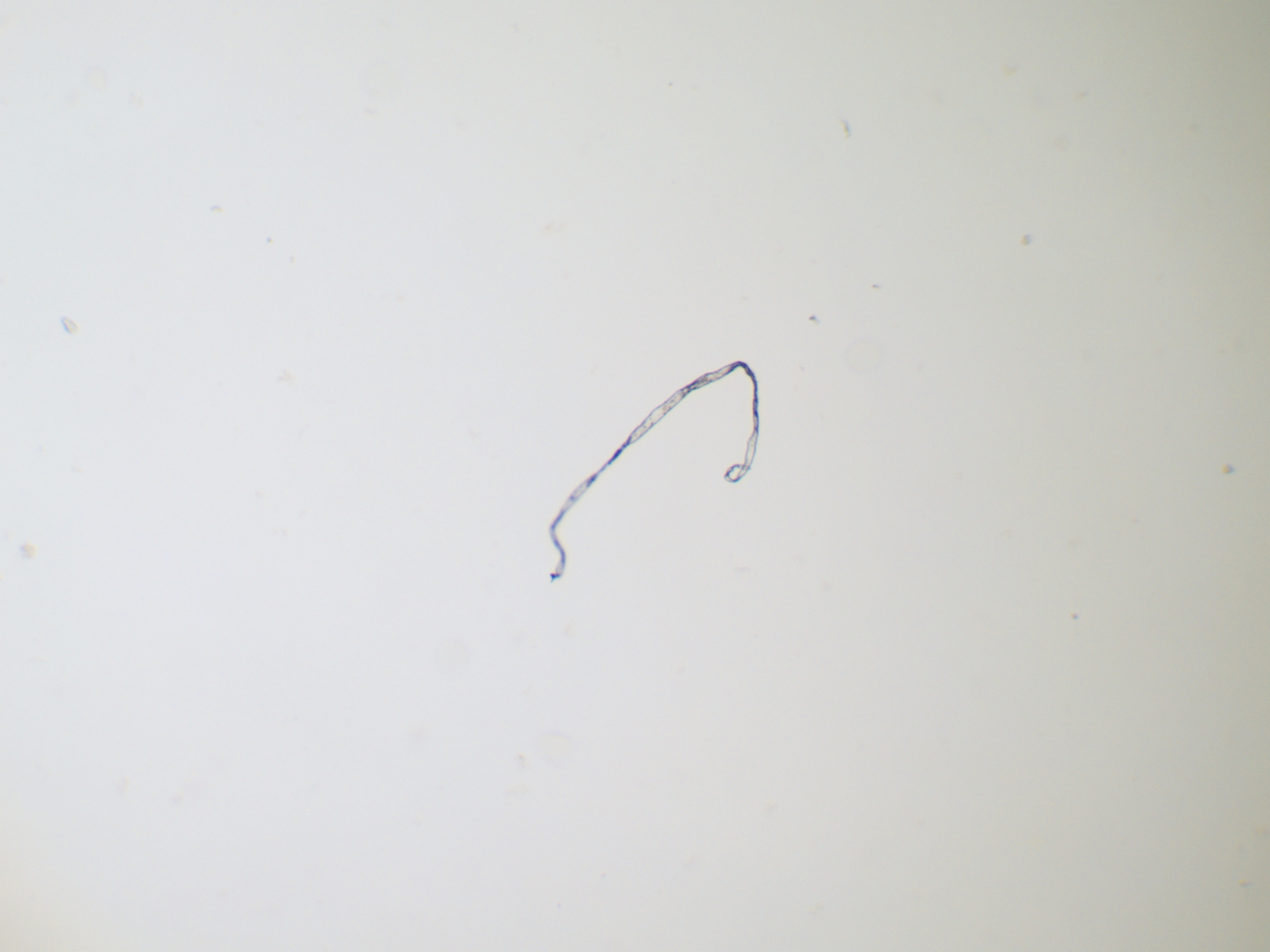

4.フィラメントギャラリー

以下はスライドショーとのかぶりはない。スライドショーの画像は2日間に撮影したものであり、以下はその後の2日間の分である。いずれも実際に撮影した画像の半分以下である。

「新時代、来た!」 ウソではないと思う。(笑)

コメント